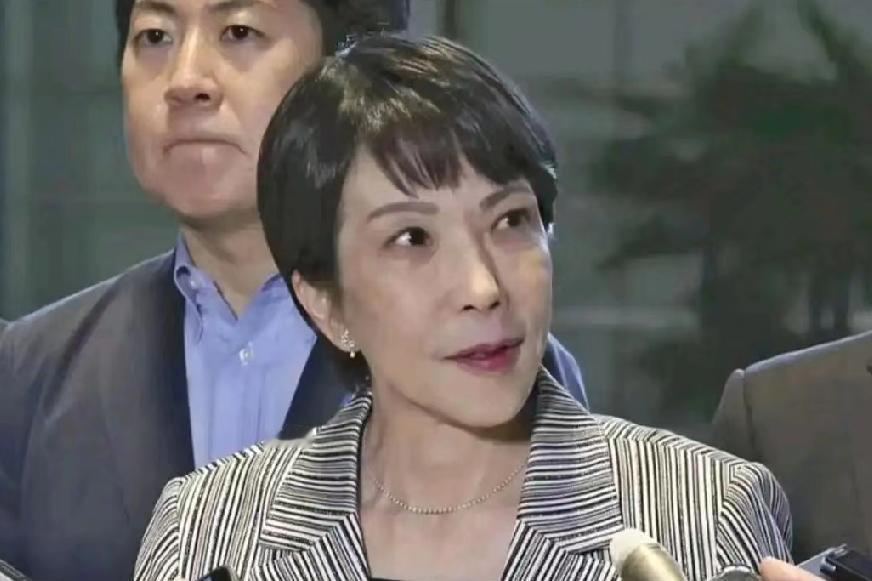

日本因为制裁俄罗斯,其航班已被禁止穿越俄领空,若高市早苗持续挑衅,中国是否考虑对日本航线施加限制?到那时,日本航空公司飞机又要如何顺利前往欧洲呢? 往日从东京飞往伦敦的航班,可以直线穿越俄罗斯广袤的领空,这是最经济快捷的路径,如今,日本航空公司的飞机必须向南绕行,经过中亚或中东地区,单程飞行时间增加了3-4小时。 这些额外的时间意味着更多的燃油消耗、更高的人力成本,以及不可避免的票价上涨。 更深远的影响在于航空运营的连锁反应,飞机需要在途中增加经停点,机组人员的工作时间需要重新规划,整个航班时刻表都要进行系统性调整。 这些看似细微的变动,却在日本航空业的财务报告上留下了清晰的痕迹。 领空,这一看不见的国家边界,正成为国际政治博弈的新舞台,俄罗斯对日本关闭领空的决定,展现了航空资源在外交斗争中的战略价值。 每个国家都拥有对其上空的主权,而当这种主权被用作政治筹码时,全球航空网络就会显现出它脆弱的一面。 在这场空中博弈中,中日之间的航空通道仍保持着相对稳定,两国民航管理部门之间的专业对话机制仍在运转,体现出航空连通性超越政治分歧的特殊属性,这种稳定性背后,是双方对航空合作共同利益的清醒认识。 面对新的空中格局,日本航空公司正在多维度寻求解决方案,技术层面,他们通过优化飞行路径、提高燃油效率来控制成本,商业层面,则通过加强与中东、中亚航空公司的合作,构建新的联运网络。 从长远看,日本航空业正在加速机队更新计划,引进更节能的空客A350和波音787等机型。 同时,北极航线的可行性研究也被提上日程,这条不经过俄罗斯领空却能连接亚欧的新通道,或许将成为未来的破局关键。 观察中国在航空领域的决策模式,可以看到一种审慎平衡的智慧。 历史上,中国极少将领空准入作为首要的外交反制工具,这种克制源于对航空连通性本质的深刻理解,天空本应连接世界,而非分割世界。 中国东部沿海空域作为全球最繁忙的空域之一,任何管制变化都会产生蝴蝶效应。 正因如此,即便在政治关系面临考验时,维持航空通道的稳定仍被视为符合各方利益的选择。 这场由地缘政治引发的航空危机,实际上提供了一个重新思考的契机:在一个日益分化的世界,我们该如何守护那些连接彼此的空中桥梁? 从积极的角度看,危机也在催生新的合作模式,代码共享、联营合作等创新形式正在帮助航空公司跨越政治壁垒构建新的航线网络。 这或许预示着未来航空业的发展方向:在政治风云变幻中,保持功能性合作的稳定性。 在这场航线危机中,我们看到的不仅是一国航空业面临的挑战,更是全球化进程中的一个缩影,航空网络如同世界的血液循环系统,当某个部位出现阻塞时,整个系统都会受到影响。 日本航空业当前的困境揭示了一个深刻道理:在高度互联的现代世界,将航空连通性工具化是一把双刃剑。 短期的政治表态可能换来长期的战略损失,特别是在亚太这个全球最具活力的航空市场,任何人为阻断航空联系的行为,最终都会反噬始作俑者。 对中国而言,在航空政策上展现出的定力和专业性,恰恰是大国担当的体现,保持领空的开放与可预测性,不仅有利于本国经济发展,更是对全球航空网络的负责任态度,这种稳定性本身,就是在为不确定的世界注入确定性。 展望未来,航空业的发展或许会走向两个并行不悖的方向:一方面,技术进步让飞机能够飞得更远、更高效,物理上的距离障碍正在被不断突破。 另一方面,地缘政治的不确定性却在空中筑起新的无形壁垒,这种张力将长期存在,而破解之道在于建立更具韧性的航空合作模式。 或许,我们应该重新发现那些在冷战时期就已被证明有效的智慧:即使政治立场相左,也要为必要的连通性保留通道。 因为当飞机停止往来,我们失去的不仅是商业机会,更是相互理解的途径,在充满不确定性的时代,这些空中桥梁或许正是重建信任的起点。 毕竟,天空的本质是连接而非隔绝,守护这份连接,就是守护人类共同发展的未来。