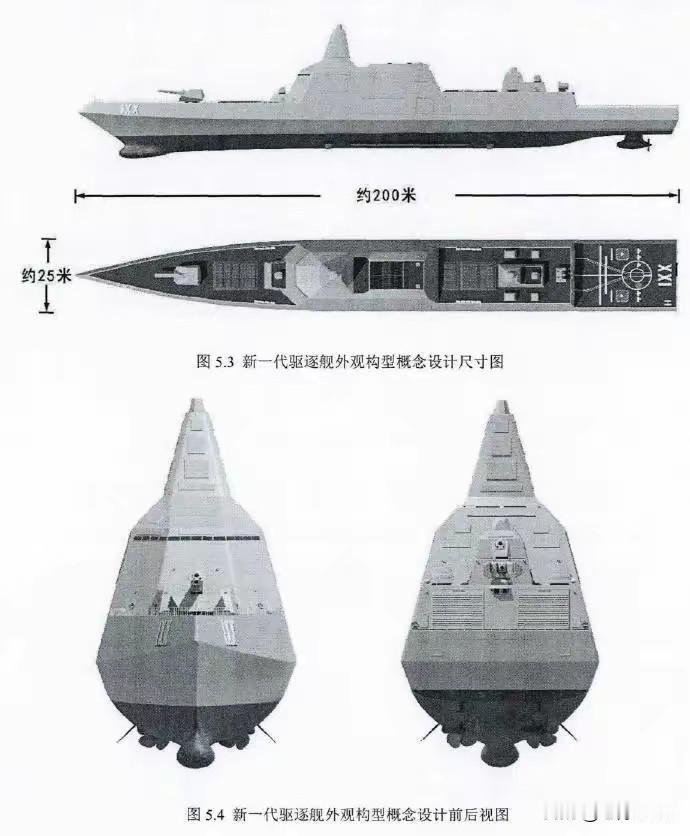

烧了20亿美元,美军最新军舰黄了。 事实证明,美国海军已经连使用货架产品“攒”出一艘军舰的能力都没有了。 11月25日,美国“海军协会”网站报道,海军部长约翰・费兰声明:星座级护卫舰项目正式取消! 20亿美元投入付诸东流,只保留两艘未建完的船体,美军曾寄予厚望,如今却成了“天价鸡肋”。 星座级护卫舰本来是美军补齐中型作战舰艇空白的“速成方案”。2015年佩里级退役后,美海军大型驱逐舰主攻远洋,濒海战斗舰“鸡肋”化,缺少能干杂活的护卫舰。 此时中国舰队规模高速增长,美军压力山大,决定以“买技术、抄近路”形式引进欧洲FREMM护卫舰。 2017年,美国公布星座级计划,打算三批采购87艘,单舰均价6亿美元,总预算逼近550亿美元,2024年交付首舰。 2020年,意大利芬坎蒂尼集团击败美国本土企业,斩获首批10艘合同,总价55.8亿美元,并承诺在威斯康星州新建船厂、本土化生产。 项目初期,星座级85%设计直接照搬FREMM,美军信心满满,认为依托成熟方案能快速补齐战力,实现规模化低成本建造。但现实却很快变了味。 开工后,美军不断追加“高大上”需求,先是加装宙斯盾系统、标准-6导弹、反潜设备,然后又要电子战模块、无人机协同能力,甚至试图让它变成未来“海上多面手”。 设计一改再改,最终和原型舰只剩15%相似度。 频繁变更带来一系列连锁反应。原本采购的零部件大批报废,生产线反复停工调整。美国本土供应链缺乏经验,频繁掉链。2024年1月首舰交付延误1年,4月已累计推迟3年,造价也从6亿一路飙升至12亿美元。 更深层问题是,美国本土造船业产能和供应链已严重下滑。芬坎蒂尼作为外资中标,遭遇本土军工巨头“隐性壁垒”:零部件拖延交付、国会合规质疑、工会阻挠工艺优化,项目变成一场无休止的内耗。 三年下来,项目只完成两艘船体12%的建造进度,20亿美元打水漂。国会拨款76亿,最终很可能全数耗尽。要么继续砸钱建完半成品(每艘成本高达40亿),要么拆解,都是“血本无归”。 这已不是美军第一次在大型舰艇项目上“翻车”。DDG-1000驱逐舰单舰造价50亿却战力平平,濒海战斗舰设计初衷也没达成。星座级的失败让美军在全球海权竞争上雪上加霜。 护卫舰缺口直接暴露。佩里级退役后,星座级原本要承担60%近海任务。 现在项目黄了,只能临时转向小型舰艇,包括升级LCS、研发新型轻护和无人舰艇,试图用“分布式海上作战”补位,但小型舰艇续航、火力都短板突出。 军工体系危机也彻底暴露。美军自诩全球最强整合能力,如今连“货架产品”都搞不定。三大问题根深蒂固:军方需求脱离实际、盲目全能化,造船业产能断裂,军工利益集团内斗严重,项目效率低下。 盟友体系信心受损。芬坎蒂尼集团巨亏,未来还会不会参与美军工项目成疑;其他盟友看到美军装备规划不稳定,联合军演、武器采购等合作信心也会动摇。 美国海军下一步只能被动转向小型舰艇和无人作战平台。新版“30年造舰计划”显示,美军将采购2800艘小船艇、1210艘靶标无人机,力争2030年拥有134艘无人舰艇。大舰艇发展模式遭遇天花板,战略转型迫在眉睫。 但“分布式杀伤链”真能补足缺口吗?小型舰艇火力、续航差,远洋存在力和威慑力都不足。星座级夭折后,中型舰艇战力空窗期恐怕会持续到2030年。 20亿美元的沉没成本里,大头花在反复修改的设计研发、首舰部分建造和配套子系统采购上,还得为取消后续订单支付违约赔偿。项目进度停滞,剩下的两艘半成品建与不建都两难。 特朗普、拜登两任总统都点名批评星座级项目效率低下,认为反映出美国“设计-建造”流程的系统性失败。朱姆沃尔特驱逐舰、LCS、星座级并称“美舰研发失败三部曲”,传统造舰模式已走到尽头。 中国054A型护卫舰凭性价比优势加速量产,和美军的中型舰艇差距进一步拉大。美国的战力空窗期可能持续到2030年,海上战略威慑力明显下降。 星座级项目的崩溃,归根结底是过度追求技术完美导致成本失控,官僚决策拖慢工程进度,产业空心化让制造能力大幅衰退。美军寄望的小型舰艇战略是否真能奏效,还要看无人系统技术突破和工业基础恢复的速度。 星座级护卫舰项目的失败,不仅是美国海军的挫败,更是全球防务界的警示。脱离实际的需求、僵化的体系、内耗的军工利益集团,再先进的技术也会沦为泡影。 对照中国等新兴海军的稳步发展,星座级之殇值得美军和全球军工深思。 从“借现成货补短板”到“20亿美元打水漂”,星座级的命运令人唏嘘。美国海军未来能否在小型舰艇、无人作战领域重拾优势,还需时间检验。无论成败,这场风波都将成为全球军备史上的深刻注脚。 参考信源: 去20留2!美国海军取消星座级护卫舰项目 2025-11-26 观察者网