前言

在上海的高校圈里,存在一条隐形的“就业鄙视链”。复旦、交大、同济并称“沪上三巨头”,毕业生拿着动辄年薪数十万的offer,成为就业市场上的“香饽饽”;而上海海关学院虽名气不高,却以体制内的稳定与优渥福利被称作“金饭碗”。两种路径,一种高薪奔赴市场,一种稳坐体制山巅,仿佛两个平行世界,却在年轻人心中掀起越来越大的摇摆与讨论——到底是追逐速度的热血,还是追求稳稳的幸福?

正文

一、“香饽饽”还是“金饭碗”?沪上三巨头与海关学院的就业真相大揭秘

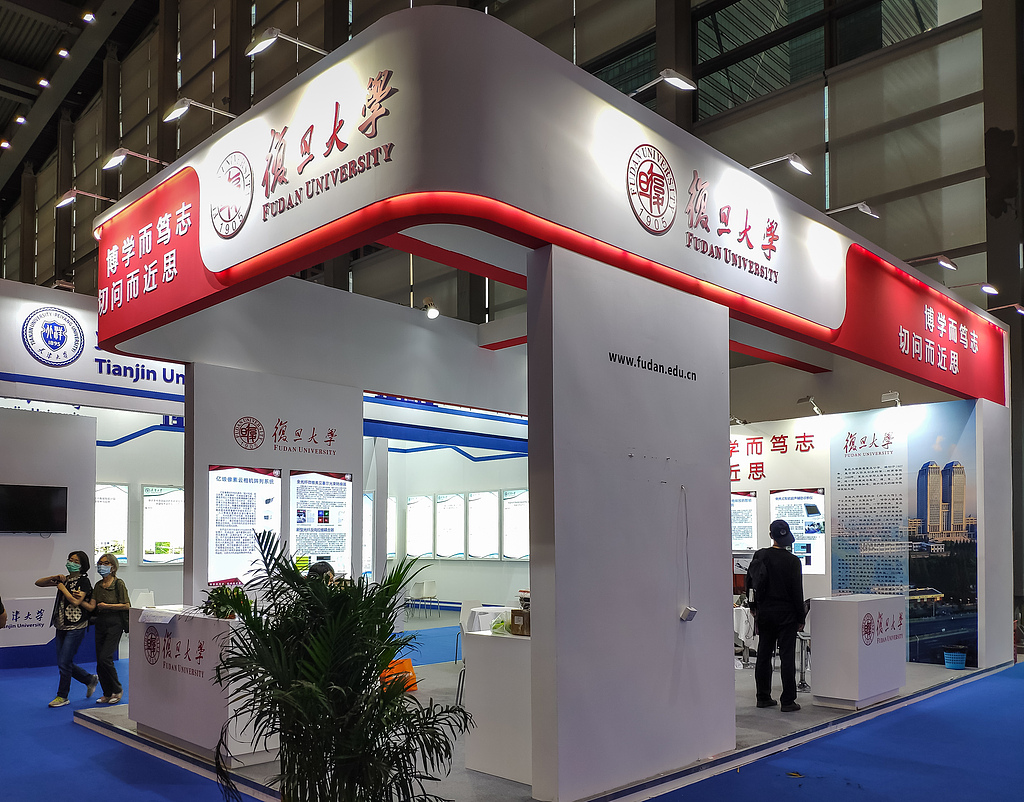

复旦的金融专业,是资本浪潮中最炙手可热的风口。顶尖投行、券商、基金管理公司接连抛出丰厚薪资,但“卷”字贯穿始终——加班、项目考核、业绩压力,让不少毕业三年的年轻人提前“秃头”;阶段性收入虽亮眼,却难逃时代周期的冲击。交大的计算机系更是“代码炼狱”的象征,高薪诱人,焦虑同样真实。有学生年薪三十五万,却在凌晨三点被push修改算法。同济的土木、建筑专业长期稳居就业实力榜前列,但工地与设计院的超负荷工作,也让不少人重新审视“高薪”的代价。相比之下,上海海关学院的毕业生似乎按下了“慢生活”的暂停键。海关管理专业凭借特殊编制与就业定向,被誉为“准公务员摇篮”,毕业后多数进入海关系统,收入虽不爆炸,却涵盖社会保障、节假福利、晋升清晰,甚至部分岗位五年内直接评上副科。

冲突在此显现——高薪与稳定,哪一个才更值得为之拼尽青春?一边是复旦金融人五年换三份工作、年薪翻倍却焦虑不止;另一边是海关学院毕业生十年如一日,收入稳健、节奏缓慢。前者似骑在资本浪潮顶端,稍不留神便被浪拍碎;后者虽安稳,却面临“晋升天花板”困境。职场35岁危机与体制内终身编制的强烈对比,使这场选择几乎成了社会样本:时代的快与慢,稳定的甜与冒险的刺激,彼此咬合成年轻人心中永恒的矛盾。

真正的就业真相是——没有绝对的优劣,只有差异的适配。复旦、交大、同济代表的是“高薪高压高弹性”的市场逻辑;上海海关学院则是“稳定可预期”的体制逻辑。选哪条路,本质是选生活方式与风险偏好。然而,随着新产业风口和政策岗位融合加速,这场分野正在模糊化。

二、“黄埔军校”的独门秘籍:上海海关学院如何让学生毕业即拿“金饭碗”?

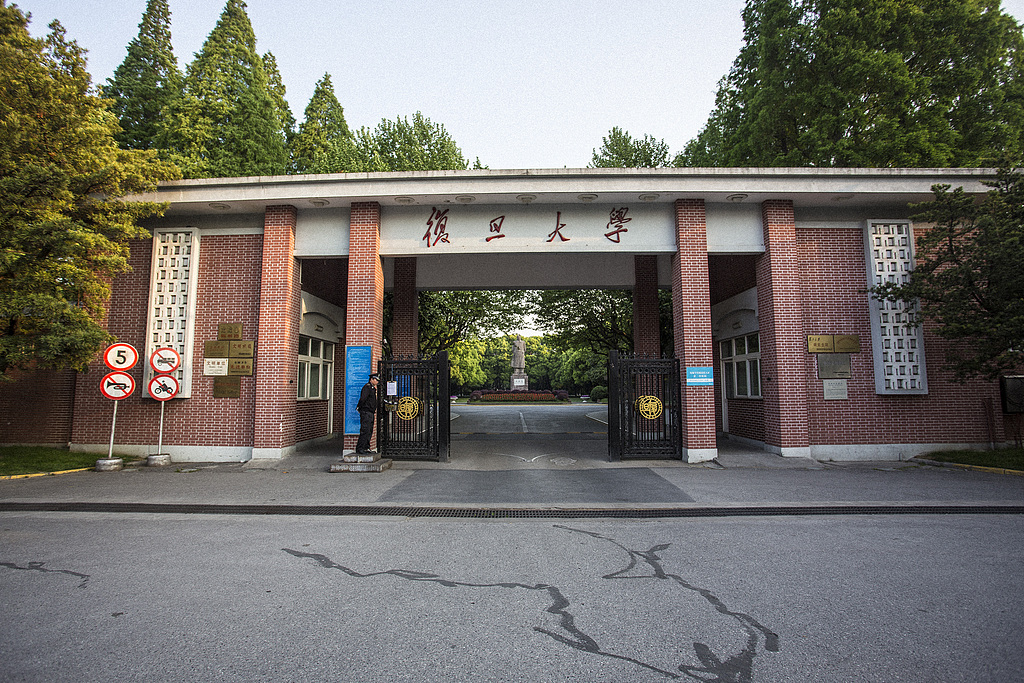

在高校的就业战场上,上海海关学院仿佛是一个让人既羡又疑的存在——规模不大,名声不显,却能稳定输出近乎满编的体制内岗位,被誉为“海关系统的黄埔军校”。每年毕业季,当复旦、交大的学子还在斟酌offer、权衡薪酬时,海关学院的学生早已确定入职去向,拿到的是稳如磐石的编制岗位。这种“毕业即上岸”的神话,并非偶然,而是制度优势与人才精准培养共同作用的结果。海关总署直属院校的身份,让它在就业体系中享有其他高校无法复制的“政策通道”,这不仅是一条就业捷径,更是一种建立在国家职能之上的资源垄断。

这种垄断体现在课程体系与实习机制的精密设计上。海关管理专业是学院的王牌,它的核心课程并不追求时髦,而是直击实务:关税法律、进出口监管、国际贸易法、报关实操等,几乎与海关工作内容无缝衔接。学生在校内模拟系统中训练报关流程,期末考核采用真实企业进口数据演练,甚至实习环节直接安排到上海浦东、宁波、深圳等地的关区。一旦实习期结束,部分表现突出者即可进入定向招录名单——这意味着就业已被提前“预订”。据统计,2024届海关管理专业毕业生有近83%进入系统部门或重点口岸,岗位涵盖缉私、审价、税征、法务、风险管理等核心职能。一名学生的毕业故事曾引发热议:大三刚结束实习就被海关总署重点考察,毕业后直接进入海关特殊监管区,三年评副科,年薪加福利合计近25万元。这样的路径,让其他高校的毕业生望尘莫及。

然而,海关学院的魅力并不止于就业率,更在于它那条“别人进不来”的隐形围墙。作为全国唯一由海关总署直接管理的高校,它的学生被视为系统内部培养对象,入学即拥有身份标签。体制内的工作节奏、福利体系与晋升通道,构成了一个极为封闭的生态圈——五险二金、带薪疗养、稳定晋升、定期培训,每一个词都像写在契约上的保险。外界的不解与好奇,也因此愈浓:高度稳定的体制是否意味着牺牲自由?确实,许多毕业生面对外部跳槽机会选择放弃——“外面的世界很热,但风太大”。在这里,“35岁危机”几乎是个陌生词,而更常见的是三十岁前拿到固定编制、四十岁升科长、五十岁保障到位的职业路径。它的“稳”,不是单点的待遇优势,而是一整套制度保障形成的护城河。

这种精准定位是上海海关学院最大的底气,它不与复旦、交大拼科研,不与同济抢名气,却用“小而精”的战略在体制内稳占一席。每一届学生的就业去向如同刻在时间表上,没有漂泊与焦虑,只有通往安全与秩序的路径。特色院校的系统化培养,正在重新定义“高质量就业”的标准——并非高薪即优质,而是稳定、成长、可持续。

三、时代的选择:在变局中,你更想要“稳定”还是“无限可能”?

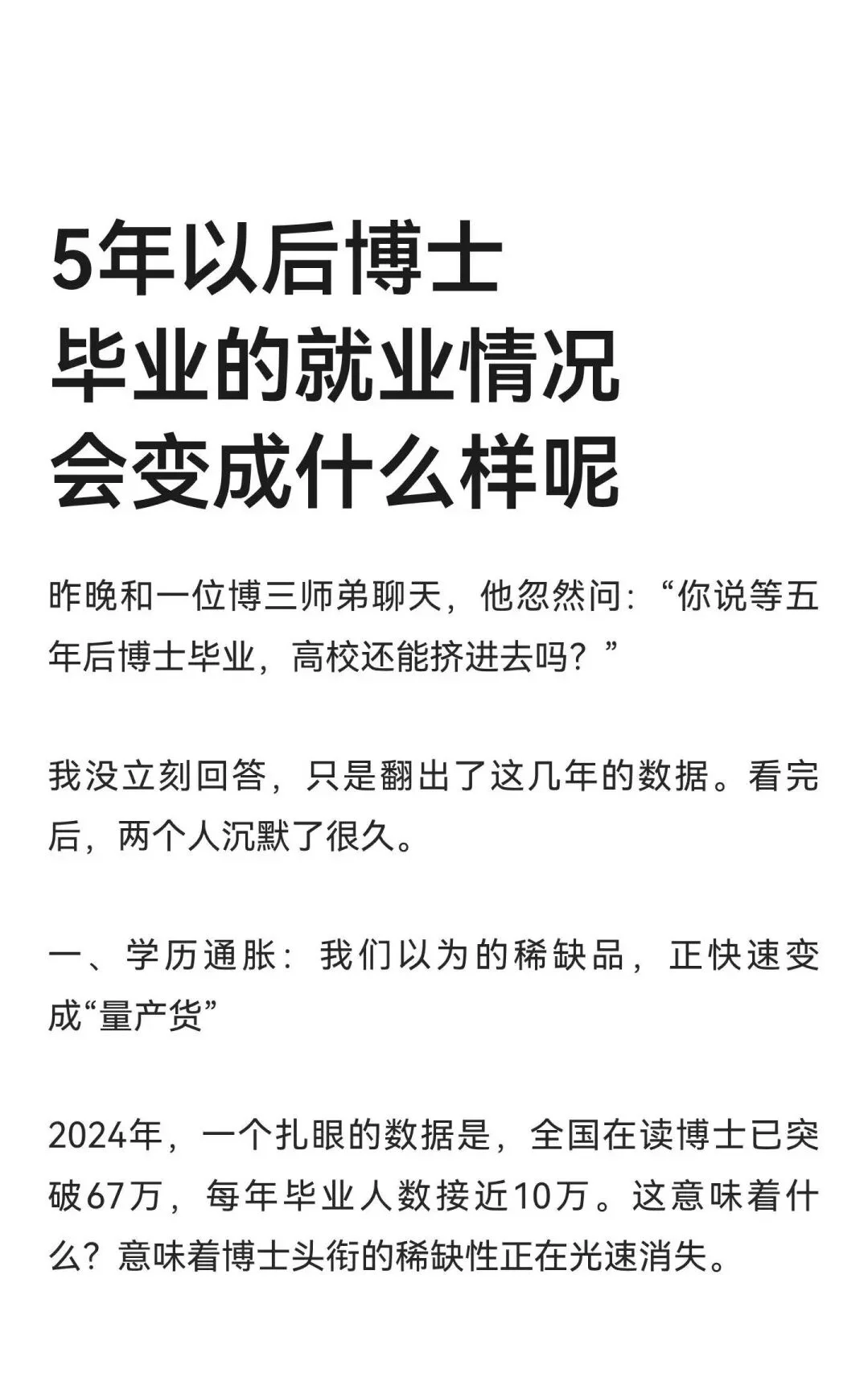

就业市场的雾气正在弥漫。曾经的“热门专业”不再是铁票,新兴岗位的涌现令人人心动,却又让人心慌。大厂缩编、公考热潮、自由职业浪潮交织成一条断断续续的道路,谁也无法预知下一个拐点。年轻人面对的,不再只是岗位选择,而是生活方式的抉择——是要成为稳定体系中的一颗螺丝钉,守着确定的轨道;还是冲进未知的海域,赌一场关于命运的冒险?现实的波动正在逼迫每个思考的人给出答案。

看似简单的选择,却隐含着巨大的分歧。“高薪高风险”的路径像一束炽烈的光,引人追逐,却灼伤了无数疲惫的梦想;“稳定低回报”的道路则如一盏温灯,虽不耀眼,却能在漫长的夜里持续发光。二十岁时做出的决定,可能在五十岁时展现出天与地的差异——一个人可能因风险而成就辉煌,也可能因稳妥而错失风口。那些毕业后进入创业公司的青年,如今或早已功成名就,或面临转行焦虑;那些选择体制岗位的人,也许仍稳步上升,却在社会剧变中感到升迁空间的收紧。选择,从来不是一场瞬间的判断,而是一场持续三十年的耐力赛。

结语

“金饭碗”的光泽,正被时代悄悄打磨。体制内的安稳是否真能抵御算法的汰换?体制外的自由是否真能长期维系?当新技术层出不穷、社会分工持续重组,稳定与可能的界限越来越模糊。高考志愿的填报,已不只是选专业那么简单,而是一次价值观的投票:你更渴望确定的生活,还是更愿意承担不确定的命运?选择的背后,是对未来世界的判断,也是对自己的识破。