虽然东北证券的F鹏已淡出公众视野,但最近我还是听了一下他的新演讲,从老观点中挖了一些新观点,

我直接用AI总结,做了个省流版,大约2000字,大家感兴趣可以看看:

一、人口,是理解中国未来的终极变量

中国改革开放的2015年,始终处于人口红利期,无需将人口视为风险变量,

但自2015年出生率“断崖式”下跌以来,这个长期被忽略的慢变量,正在重塑房地产、Z府财政、消费结构、投资逻辑乃至社会价值体系。

过去四十年积累的“奇迹财富”,正在进入一次深刻的再分配与重估周期。

人口老化不仅影响消费与住房,也决定了金融市场的风格。

二、代际变迁:从“为下一代活”到“为自己活”

1.消费意识形态的代际重构

50、60后一代: 节俭、储蓄、以子女为中心的价值观。

他们无论贫富,都习惯“出门关灯、关空调”,消费意愿极低。因而所谓“银发经济”目前仍是伪命题。

85、90后一代: 从“为下一代活”转变为“为自己活”,开始更注重消费体验、自我享受。

00后及以后: 完全以自我导向,“我要我过得更好”。他们追求个性表达、即时满足与情绪价值。

真正的“银发经济”将要等到这批“以自我导向”的人老去时,才会出现。

2.投资逻辑必须随消费主体转向

投资必须投向年轻人喜欢的事物,而非迎合老一代的价值观。

过去人买车看动力性能,如V8、悬挂系统;

如今年轻人买车看“粉嘟嘟的外观”“六块连屏”“卡哇伊的设计”。

同理,潮玩、二次元、奶茶、盲盒这些“看似非理性”的新消费,其背后正是人口结构与意识形态转变的体现。

结论: 投资者必须“放下判断”,学会以年轻人的审美与需求作为决策依据。

三、财富重构:价值由“人”赋予,不由历史定义

1.旧资产的消亡

红木、翡翠、邮票、核桃、古玩字画等传统收藏品的崩溃,不是偶然泡沫,而是代际价值更替的结果。

价值从来不是永恒的,而是由人群共识赋予的,当赋予价值的那一代人老去或消失,资产也就失去了意义。

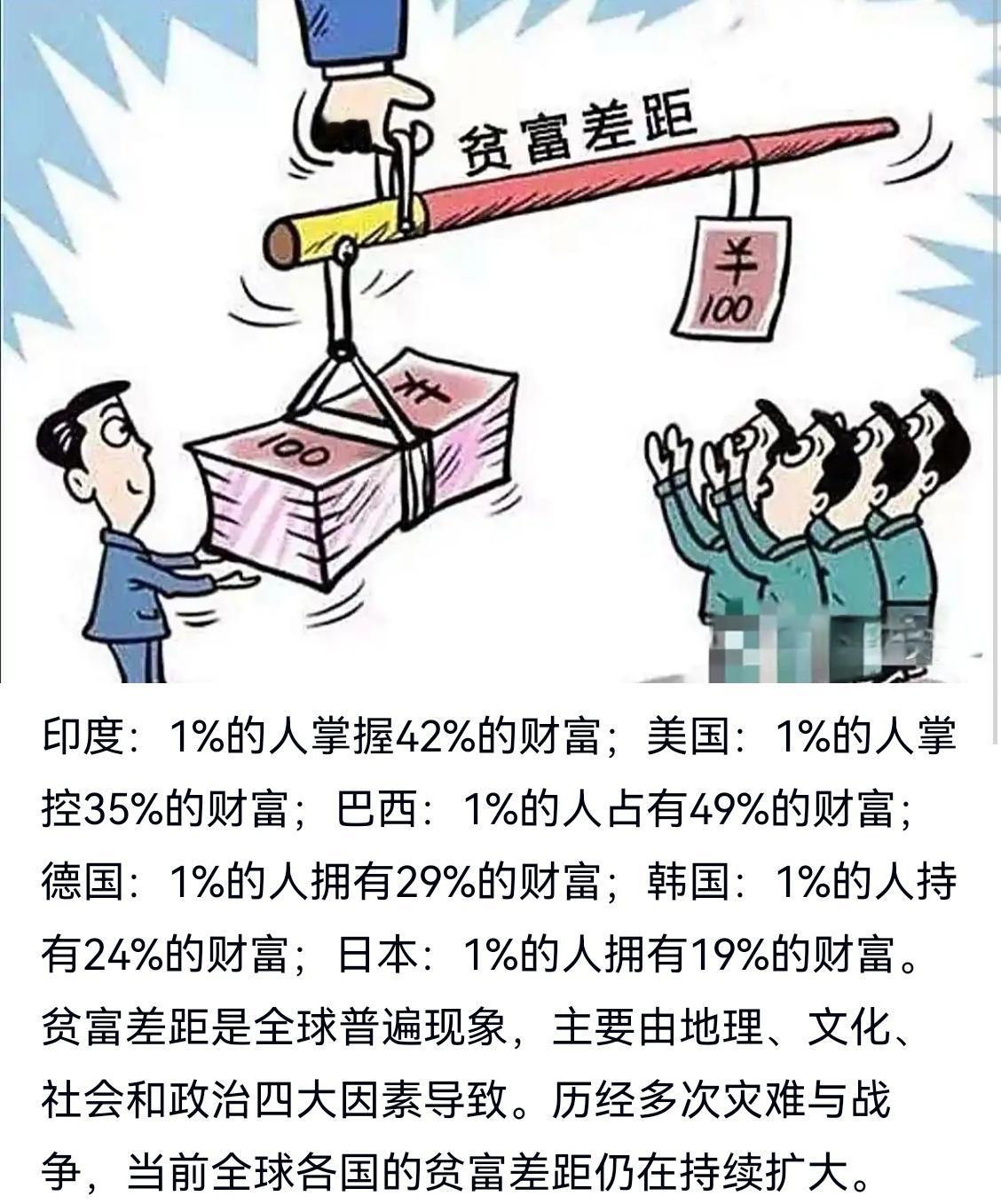

2.财富集中老龄化:风险偏好下降

中国的财富主要集中在即将退休的60后、70后一代,他们偏好储蓄、追求稳定。

结果是全社会的风险偏好系统性下降、利率持续下行(从4→3→2→1),并非因为“缺乏信心”,而是因为人口结构使然。

老年群体偏好储蓄、低风险、股息红利类资产(煤电水气等垄断行业);

年轻群体追求高波动、高收益的机会(如新消费、科技、短炒)。

因此,全社会财富集中在老年人手中时,整体风险偏好下降,利率长期下行。

财富与风险的代际错配,正是解释当前低利率、低增长、高储蓄格局的关键。

四、人口波峰过境:代际财富分配的结构失衡

1.人口波峰过近带来的“被分蛋糕”效应

战后或改革开放初期,早婚多育导致人口波峰间距不到20年,结果是:

60、70后一代在城镇化浪潮中积累了第一桶金;

80后一代进入城市时,房价已被推高,只能高价接盘;

财富传递尚未完成,下一代便被迫承担高杠杆与高房价。

“分蛋糕的速度太快”,意味着上一代刚刚分到蛋糕,下一代便成为被收割的一方。

2.东亚文化的“延迟继承”困局

在东亚文化语境中,财富的大规模传承往往发生在老一辈“走了以后”,

老年人或许会资助子女,但不会提前交出全部财产,这意味着:老龄化社会中的高储蓄,不会自动流向年轻人的消费与创业。

因此,日本出现“老人过世后衣柜里藏着几千万日元”的现象,也预示我们未来的结构性困境。

五、房地产的宿命:从“资产”回归“居住”

1.房地产的三阶段周期

阶段一(住房): 满足居住刚需(至2004年);

阶段二(住房+投资): 城镇化红利叠加投资属性(2005–2015);

阶段三(投机): 资产泡沫化、金融化(2015之后)。

当人口峰值过去,住房市场将重新回到“居住属性”;房价的核心驱动,不再是资金与信贷,而是 “人”在哪里。

2.未来趋势:城市收缩与核心回归

城镇化放缓后,人将从远郊向城市核心回流。

成都案例:很多人从二环搬到麓山、麓湖,如今又因养老、医疗、配套回流二环三环。

医疗、生活便利、烟火气成为主导因素。

度假、养老、旅游型房产——即投机泡沫的顶峰——将彻底失去价值。

日本的经验表明,核心城市(如东京)的房价会恢复,但非核心区域的房产将永远回不来。

未来10-15年,我国非核心区的同类资产将变得“没有任何价值”, 住房的价值将取决于“是否有人居住”,而非土地或面积。

尤其是旅游、度假、养老型房产——正如当年日本泡沫顶峰的滑雪公寓、海边别墅——终将成为无人问津的沉没资产。

3.新旧房差距扩大

随人口减少、财政收缩,“老破小”再难大规模拆迁,维护成本高企。新旧房价差异将极度扩大,地产市场将分化为“核心资产”与“流动性陷阱资产”。

大趋势:

城镇化放缓后,资源重新向中心城市集中;

医疗配套的重要性超过教育资源;

房价分化极大,新房与老旧房之间差距将拉大;

“住”的价值取决于人口与生活功能,而非土地与情绪。

六、财Z与基建:顶峰已至,收缩在即

1.主力纳S人群下滑

当24–45岁的劳动者占比低于25%,即意味着:

四人中仅一人缴s,公共财z压力陡增,固定资产投资达到历史顶峰。

此后,基建投资将下降至原有水平的一半左右。

2.“要想富,先修路”已成过去式

这句曾经正确的口号,前提是“有人、有增长”,当人口萎缩、增长放缓,“修路”不再创造财富,而会成为财政负担。

未来的“城镇化率提升”更多源于“乡村消亡”,而非城市扩张,日本的“平成大合并”就是这种“被动城镇化”——村庄被行政并入城市,人口却未增加。

3.公共资源重新配置

核心资源集中于城市:医疗重要性上升,教育房时代终结;

边缘地区的交通、地铁、公路维护将逐步收缩;

政府投资重心从扩张型转向维持型、效率型。

七、投资启示:人口周期主导一切

利率长期下行: 老龄化带来储蓄上升与风险偏好下降;

房地产回归居住: 无人即无价;

财政与基建收缩: “固定资产投资顶峰”已现;

消费与投资新主力: 年轻人的偏好将定义市场;

价值与资产重构: 旧物、旧逻辑、旧财富终将被淘汰。

未来十到十五年,将是一次财富认知体系的重置期——

从以土地与房产为核心的时代,走向以人、文化与消费意识为核心的时代。

结语:理解人口周期,就是理解未来

人口,是所有经济变量背后的“总开关”,它决定劳动力、消费、财Z、投资与价值观的全部演化方向。

当人口波峰过去、财富老化、消费重构、投资逻辑转变之时,旧资产的黄金时代终结,新的价值体系将由年轻一代重新定义。

评论列表