反复腹泻是很多人都有过的经历,看似小毛病,其实隐藏着多种可能的原因。最常见的是饮食不洁、受凉或乳糖不耐受,也可能与肠易激综合征、慢性肠炎甚至甲状腺功能亢进等疾病有关。腹泻时肠道蠕动加快,水分和电解质来不及吸收,就会出现稀便或水样便。若反复超过两周,就不能只靠止泻药应付,而应去医院做大便常规、粪培养、腹部B超等检查,明确原因后再治疗。长期腹泻会导致营养不良、电解质紊乱,甚至引发贫血和免疫力下降,因此不要轻视。

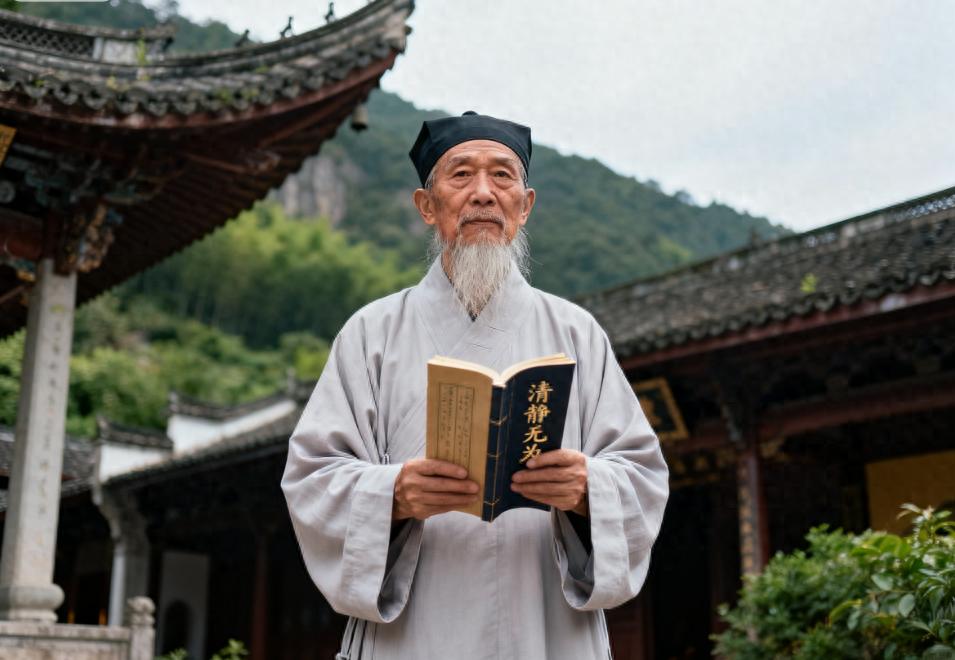

2017年,62岁的徐清远是一名来自浙江某处山脚下的老道士。年轻时他偶然接触到道教典籍,很快被“清静无为”“顺应天道”的思想所吸引,从此一心潜修。几十年来,徐清远吃得极为简单:粗粮、馒头、腌菜,偶尔加点野菜汤,清心寡欲、不问俗事。只是年纪渐长,牙口不好,常年膳食纤维不足,加上久坐打坐、运动少,便秘就成了他常有的困扰。

这一切在2017年的初夏突然有了变化。5月4日清晨,徐清远照常起早,在院里打坐、诵经。可不知怎的,他总感觉肚子胀胀的不舒服,仔细一想才发现自己已经几天没上厕所了。于是徐清远起身摘了几颗无花果吃下,随后准备背竹篮下山采药。谁知刚走出道观没多久,肚子就开始“咕咕”作响,像有人在里头搅动。到半山腰时,腹部一阵刀割似的疼,他一手捂着肚子,弯着腰快步往林子里的简易厕所跑。刚蹲下那刻,只觉得肚子里一股热流“哗”地冲出来,整个人都虚了,冷汗顺着脖子往下流。徐清远低头一看,大便稀得像水,味道冲得人直皱眉。

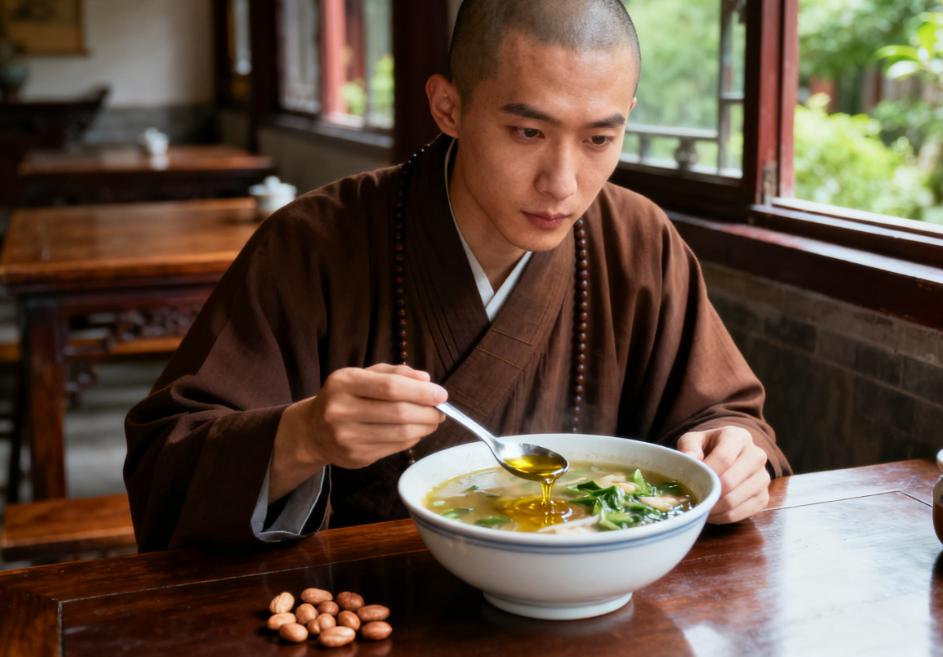

起初他以为是吃坏了东西,心想拉一阵就好了。可接下来几天,情况愈发不对。每天不定时的,腹部就突然开始绞痛,像有蛇在肠子里钻,肚子鼓得发硬。徐清远经常痛到忍不住蜷成一团,汗水把后背的僧衣都打湿。他每次上厕所都拉得腿发抖,蹲久了差点起不来。次数从两三回变成四五回,一晚要跑好几趟。拉完还觉得肚子空空的,又胀又饿,整个人没了力气,连早课都断了几天。到后来,徐清远的脸色越来越差,眼圈发黑,声音也变得沙哑。原本一口气能念完一卷经,如今念几句就胸口发闷、肚子咕噜作响。师弟看他面色发黄、脚步虚浮,吓得赶紧扶他坐下。

6月17日傍晚,徐清远刚喝了半碗清汤,肚子就像被绳子勒住一样疼得发紧。他皱着眉,一只手死死按着腹部,另一只手撑在桌沿,额头青筋直跳。那种疼不是一阵一阵的,而是持续搅动,像有人在肠子里拧麻花。没过几分钟,徐清远的腹中开始剧烈咕噜作响,一股灼热的气流一路冲下,他几乎是弯着腰一步三晃地进了茅厕。刚坐下,整个人几乎被那股力量掏空,汗水从背脊流到脚跟。与此同时,肛门火辣辣地疼,仿佛被辣椒灼过。蹲久了,徐清远觉得眼前一阵发黑,耳边嗡嗡直响,整个人像被抽了筋双腿发软,差点没站起来。师弟看他脸色发白地从厕所出来,吓得连声说:“师兄,这不是普通拉肚子,得马上下山看病!”

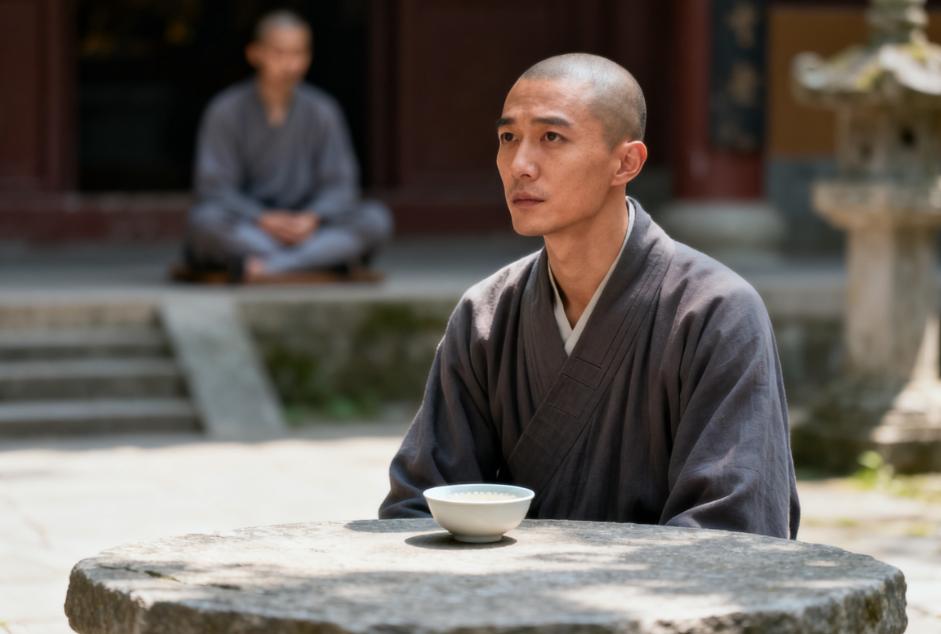

徐清远想想也是,于是当天晚上到了县医院,医生先给他量了血压、抽了血,又安排了腹部彩超和粪便常规。徐清远坐在候诊椅上,整个人瘦了一圈,脸上没了往日那股清气。医生问他平常吃些什么,他如实答道:“早粥、豆腐、咸菜,偶尔山药汤。”医生皱了皱眉,说这种吃法虽然清淡,却太单一,油脂和纤维都不够。几小时后,检查结果出来:血象轻度贫血、电解质偏低、肠鸣音亢进,B超提示肠管扩张,未见明显占位。医生建议进一步做肠镜和腹部CT,看看是不是慢性炎症或吸收障碍引起的。

第二天早上,肠镜结果出来,报告上写着:“结肠黏膜轻度充血、水肿,未见明显溃疡或息肉。”CT也显示肠壁略增厚,但无肿瘤迹象。医生拿着片子看了半天,转头问他最近是不是压力大、睡眠差。徐清远苦笑,说山中无事,只是偶尔夜里腹痛难安,心思杂乱。医生点点头:“这不像器质性病变,更像是功能性肠易激综合征,也就是肠道神经太敏感,一受刺激就乱蠕动。”这话让徐清远愣了半晌,嘴里喃喃:“原来病在气上,果真如此。”

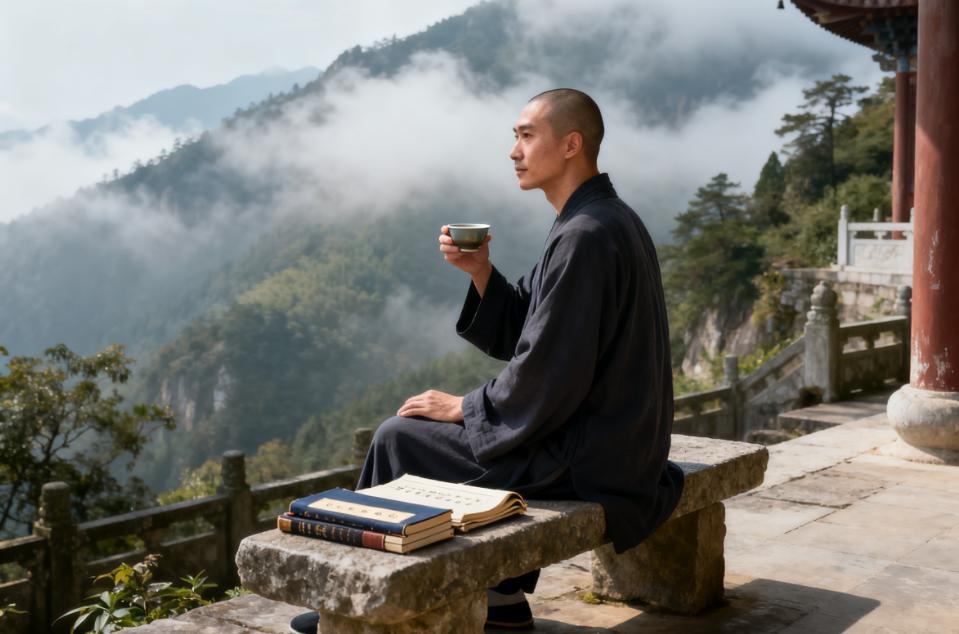

医生接着叮嘱他:“这病不靠止泻药,要靠调整。吃饭要有油,不能老清汤寡水。豆腐、山药可以吃,但得配点粗粮、蔬菜和水果。别总坐着打坐,也要多走动。”临走时又开了益生菌和调节肠道神经的药,并建议做一段时间心理放松训练。那天回去的路上,徐清远走得很慢。阳光从树叶缝里落在他身上,他忽然觉得,几十年来讲究的“无为”,也许让身体真的过于安静了。回到山上,徐清远重新种了几畦菜地,清晨多绕山行走一圈,饭菜里添点芝麻油和花生。几周后,腹泻慢慢减轻,他也就没多想了。

9月17日午后,山里来了几位信众,请徐清远在道观主持祈福仪式。连诵三卷经后,他感到腹中微胀,以为是早上喝了凉茶没化,也就没管。可刚念到一半,肚子忽然一阵翻滚,像有人在里头搅拌。徐清远皱着眉停下木鱼,额角渗出细汗,声音也发颤。那股急意来得太突然,他忍着往下压,腹中却越翻越烈,整个人从腰到胃都在抽紧。等众人念完一段,徐清远再也忍不住,双手掐诀的动作僵在半空,脸色苍白,喉咙一紧,低声说:“贫道失礼。”话音未落,已经快步离开殿门。

进到厢房的瞬间,疼痛卷土重来,他几乎是扶着墙挪到茅厕。刚一蹲下,腹中像被刀割开,一股热流冲出体外,泻得他全身发抖。那不是普通的腹泻,而是一阵接一阵的急排,每次都像肠子被扭紧后猛地松开。徐清远额头上的汗珠顺着脖子滚落,指尖都在颤。排到后来,肛门灼痛得厉害,腹里仍有气在鼓动。他撑着膝盖喘息,脸涨得通红,嘴角泛白,整个人几乎虚脱。

徐清远以为拉完能缓一会儿,没想到不到十分钟,又是一阵急痛。那股疼像有火在肠子里烧,他一边哆嗦一边重新蹲下,排出的已混着暗红的血丝,味道刺鼻。徐清远看着那一滩红黑,心头直发凉,脸色比蜡纸还白。与此同时,小腹绞得他连直腰都难,冷汗顺着眉梢滴落,手脚发麻。徐清远起身时双腿一软,险些栽倒。师弟见状连忙冲进来扶住他,只听他气息断续:“不行了……得下山……去医院……”

几小时后,师弟赶紧背着徐清远下山。一路上他冷汗直流,整个人软得像散架,嘴唇发白,说话都带着气音。到了县医院,医生立刻安排急诊挂号、吸氧、补液。护士抽血时,徐清远的手臂青筋突起,血管细得几乎看不清。医生问:“最近吃过什么特别的东西吗?”他虚弱地摇头。很快,大便常规、血电解质、腹部B超、心电图等一系列检查陆续完成。徐清远靠在病床上,手还在轻轻颤。几个小时后,检查报告送回——除轻度脱水和低钠血症外,没有明显异常。医生皱着眉,说这不像细菌感染,也不像食物中毒,建议先留院观察,等结果出来再决定是否进一步检查。

第二天早晨,医生再次查看徐清远的情况,发现他夜里腹泻了四次,便色淡褐、稀薄如汤。于是又安排了粪便培养、寄生虫卵检测、肠道病毒抗原及腹部CT增强。检查做得极细,医生一边安慰他,一边说:“我们要把所有能想到的肠道感染都排除。”徐清远躺在CT机里,腹部阵阵绞痛,汗水湿透了病号服。结果出来后,所有指标依旧正常:无寄生虫、无细菌、无病毒感染,肠壁轻度水肿但无明确病变。医生叹了口气:“奇怪,肠道功能紊乱能引起这么严重的症状吗?”随即决定再查免疫指标,看看是否存在炎性反应或结缔组织疾病。

第三天,医生为徐清远加做了免疫球蛋白、类风湿因子、甲状腺功能、肝肾功能等项目,甚至连肿瘤标志物都测了个遍。抽血那一刻,他的手发抖得厉害,护士连扎两针才成功。中午结果出来,所有指标几乎在正常范围内。医生反复对比、讨论,仍旧找不出确切原因。徐清远靠在病床上,声音虚弱:“是不是查错了?”医生摇头:“结果没错,但您的病情确实古怪。”最后他写下转诊建议,让他做肠镜活检和小肠造影,进一步观察是否存在微小病变。徐清远只是点头,神情淡然:“生老病死,皆有定数。”

当天下午,主治医生把病例呈报给消化科主任。主任看了一遍化验单,又翻出影像片细细端详,眉头皱成一团:“电解质紊乱能解释虚弱,但反复腹泻加隐血,这里面可能藏着功能异常。”主任决定亲自做一次床旁体检。他按压徐清远的下腹,病人皱眉、呼吸急促,却无明显压痛点。肠鸣音依旧旺盛,心率略快。主任沉思片刻,说:“有一种可能是神经源性肠道功能紊乱,但还得排除内分泌因素。”于是再开了血糖曲线、胰岛素释放、皮质醇昼夜曲线三项检查。

几天后,新增的所有检查报告也陆续出来,仍旧正常。主任看完,轻轻叹了口气,对医生们说:“他的症状确实像肠道自主神经紊乱,但没有任何指标能证明。”主任心里清楚,再拖下去,这位老道士恐怕挺不住。于是连夜将徐清远的全部资料——从入院记录、症状变化、三次粪便分析,到电解质监测、CT影像、肠镜报告、用药反应、每日排便日志——全部整理成一份详细的《疑难病例汇总》。他决定次日一早提交全院大会诊。

会议室内灯光明亮,消化、感染、免疫、神经、内分泌、心理六个学科的主任一字排开。大家逐页翻看病历,神情越来越凝重。消化科主任皱着眉说:“炎症指标正常,CT和肠镜都没发现明显病变,肿瘤标志物阴性,这不像器质性问题。”免疫科主任补充:“自身免疫性肠炎也排除了。”心理科主任犹豫了一下,轻声说:“会不会是自主神经紊乱或长期饮食失衡导致的功能障碍?”

会诊室陷入短暂的沉默。几位老主任对视一眼,都明白这不只是“心因性腹泻”能解释的。徐清远的症状太规律、太顽固,而且在短时间内明显恶化。每一次腹泻都伴随脱力与血便,这已提示存在深层代谢紊乱。院长沉声道:“这个病例不寻常,我们必须全院协作。”顿了顿,他又补充道:“我会亲自联系著名的消化科专家顾教授,请他来帮忙。”

翌日早上十点,顾教授教授走进病房。刚推门,一股混合着药味与酸臭气的气息扑面而来。他没有立刻靠近,而是站在门口观察。只见徐清远蜷缩在床上,脸色灰白,嘴唇干裂,腹部起伏剧烈。护士正给他擦汗,纸巾湿了一层又一层。每当肠子痉挛,他全身都会抽搐,肩膀颤抖,牙齿咬得“咯咯”响。输液瓶还没滴完,他又按铃要去厕所。

顾教授走到床边,目光扫过病历、用药单、检测图像,又落在床头那几瓶未喝完的口服补液盐上。忽然,他眼神一凝,问道:“你们查过吸收功能没有?包括小肠的转运能力。”主治医生一怔:“查过两次,没发现问题。血清白蛋白、电解质都正常。”顾教授微微摇头:“表面没问题,不代表功能正常。真正的问题,往往藏在你们以为最干净的地方。”

随后顾教授眉头微微一挑,转身走到主治医生身旁,语气平稳却带着不容置疑的力量:“这个项目,查过吗?”主治医生一怔,反应了几秒才低声道:“您是指……那个?可我们之前已经做过几轮常规筛查,从血象、腹部 CT 到胃肠镜,全都做过,按理说,这个方向的概率几乎为零。”顾教授微微侧头:“恰恰是你们觉得几乎不可能的地方,最容易被忽略。”

这句话让几位年轻医生面面相觑。确实,他们查过的每一项都像被掐断的线头,没有指向。难道他们一开始就判断错了方向?顾教授放下报告,语气低缓却坚定:“我不要求你们相信我的直觉,但请务必重新采样。就算错了,也能再排除一个盲区;但若对了,也许能救他一命。”

医生不再犹豫,立刻下达新指令。护士重新取样,送往专科实验室加急检测。时间一点点过去,走廊的灯光冷白而静。几个小时后,结果终于出来。顾教授翻开报告,神情陡然一变,眼神深沉,轻轻吐出四个字:“果然在这。”

几位年轻医生全都怔住——答案竟一直藏在他们每日翻阅的报告栏中,只因项目太冷门,从没人多看一眼。若非顾教授提醒,恐怕真会永远被忽略。顾教授合上报告,缓缓叹息。徐清远靠在病床上,察觉到周围的气氛异样,微微睁眼,声音沙哑:“几位大夫……究竟查出了什么?”

顾教授沉默片刻,没有立刻作答,只是看了他一眼,那目光里带着怜惜与无奈。主治医生犹豫着把报告递过去。徐清远接过,颤巍巍扫了一眼,神色一滞,脸色瞬间惨白。他喃喃道:“这……竟会与我沾边?贫道吃斋念经一生,从不近荤腥,怎会……得这样的病?”

报告上清晰地写着四个字——胆囊占位。那一刻,医生们都沉默了。胆囊癌,这个词像一道冷锋,切断了所有侥幸。徐清远靠在病床上,仍然不太相信。一个常年吃斋、不染荤油的老道士,怎么会得上这种病。可影像报告显示,胆囊壁明显增厚,局部呈不规则强化,符合恶性病变特征。顾教授仔细比对了三次CT,结果几乎一致。病变早期症状隐匿,只有偶尔腹胀、腹泻,极容易被误判为肠功能紊乱。医生们心中一阵发凉,终于明白这场漫长的腹泻背后,是一个沉默潜伏的恶疾。

胆囊癌早期往往没有典型疼痛,只是食欲减退、腹部不适或消化差。徐清远回忆,近一年他吃东西越来越清淡,小半碗稀粥就饱。那时他以为是修行人少欲所致,谁知是胆汁分泌受阻,食物油脂难以消化。胆囊是储存与浓缩胆汁的重要器官,一旦黏膜被炎症长期刺激,就容易细胞异常增生。清淡饮食固然好,但如果过度缺乏脂肪,胆汁排泄不足,反而让胆囊长期处于滞留状态,结晶堆积,时间久了,便可能演变为癌变的温床。

检查结果显示,徐清远的胆囊底部已经出现局部坏死灶,边缘模糊,说明病变并非新发。医生推测,这或许与他多年来的不规律饮食和间歇性胆汁淤积有关。早年修行时,他常三五天只喝米汤或野菜汤;身体感到沉闷时,又长时间空腹打坐。这种周期性饥饿状态,使胆汁不断浓缩滞留,胆囊壁反复受损。时间一长,细胞慢性炎变,演化成病灶。许多人以为吃得越清越健康,却忽略了胆囊这个最怕清淡过头的器官。

胆囊癌被称为沉默的癌症,因为它几乎不痛不痒。等出现腹泻、黄疸或右上腹钝痛,多已进入进展期。徐清远的反复腹泻,其实是胆汁代谢紊乱的信号。胆汁无法顺畅进入肠道,脂肪消化受阻,肠道菌群失衡,于是出现排便稀薄、油花漂浮的症状。那几次带血的腹泻,正是病灶压迫局部血管、刺激肠壁的结果。可惜在最初,他和医生都把这些变化当作肠功能紊乱,错过了发现的时机。

影像学报告进一步提示,胆囊与肝下缘已有轻度粘连,部分肝组织出现代偿性水肿。这意味着病灶已突破黏膜层,侵入浅表肌层。徐清远那段时间常觉得右肩胛酸胀,夜里翻身会隐隐作痛,却以为是打坐太久、气血不畅所致。这种牵扯痛是胆囊癌的典型特征之一,因膈神经传导,疼痛会反射至肩背。病痛在沉默中滋长,身体发出的每一次信号,都被他当作修行过程中的炼心考验。

医生为他做了进一步磁共振增强检查,结果显示胆囊壁已明显增厚,局部浸润肝包膜。病变边缘血供丰富,显示活跃的恶性生长特征。徐清远体重在三个月内下降了近八公斤,他仍未觉异常,只以为自己清修有成、杂念减少。事实上,那是代谢异常和营养吸收障碍的结果。胆汁中含有促进脂溶性维生素吸收的成分,一旦功能受阻,维生素A、D、E、K的缺乏会导致免疫力下降、疲乏无力、皮肤蜡黄——这些,徐清远全都经历过。

胆囊癌的高危因素并不仅限于饮食。长期慢性胆囊炎、胆结石、胆息肉、以及反复的感染刺激,都是诱因。徐清远回想,十几年前曾在山下卫生所做过一次体检,医生提过胆囊稍厚,但他没放在心上。那时他还自嘲,贫道一身素气,哪来的炎症。然而这句笑谈,如今成了心头的刺。胆囊炎反复发作、又未及时处理,使得黏膜年年受损,癌变的种子早已埋下,只是沉默地等待被唤醒。

确诊那天,病房外的桂花刚开,空气里带着淡淡的甜味。医生在记录中写下中期胆囊癌伴肝下侵犯,暂不宜手术,建议综合评估。徐清远静静听完,没有惊慌,也没有叹息,只是长长合上眼。他多年信奉天人合一,此刻也依旧平静。他知道,这场病,不止是身体的告警,更是几十年清修生活方式的回声。节制本为养生,但过度节制,反成伤身之因。人若总追求寡味,身体的自然运行反而被束住。

出院前,医生嘱咐他保持营养,适量活动,定期复查。徐清远回到山上,依旧打坐诵经,只是菜汤里多放了一勺油,碗边添了几粒花生。他的步子变慢了,但气色比前些日子好了些。他在每日的早课里加了一句——敬畏生命,顺应自然。他明白,所谓无为,并非对身体的忽略,而是在节制与滋养间找到平衡。胆囊癌让他重新理解了清静的意义——不是绝对的淡泊,而是懂得在生命的流转中,留一点温度、留一点油香,也留一点活力给自己。

内容资料来源:

1.徐特龙,张亚淋,白璐璐,等. 海南省腹泻患者艰难梭菌感染状况调查[J]. 中国抗生素杂志,2025,50(1):70-77.

2.中国抗癌协会癌症康复与姑息治疗专业委员会,福建省抗癌协会癌痛专业委员会,林榕波,等. 化疗相关腹泻全程管理中国专家共识(2025年版)[J]. 中国癌症杂志,2025,35(6):605-629.

3.田劭丹,罗美,郑智,等. 酪氨酸激酶抑制剂相关性腹泻中医药防治专家共识[J]. 世界中医药,2025,20(3):361-367.

(《纪实:62岁道士每天腹泻四次,几次肠镜和腹部CT都正常,换了一个科室终于明确》一文情节稍有润色虚构,如有雷同纯属巧合;图片均为网图,人名均为化名,配合叙事;原创文章,请勿转载抄袭)

评论列表