前言

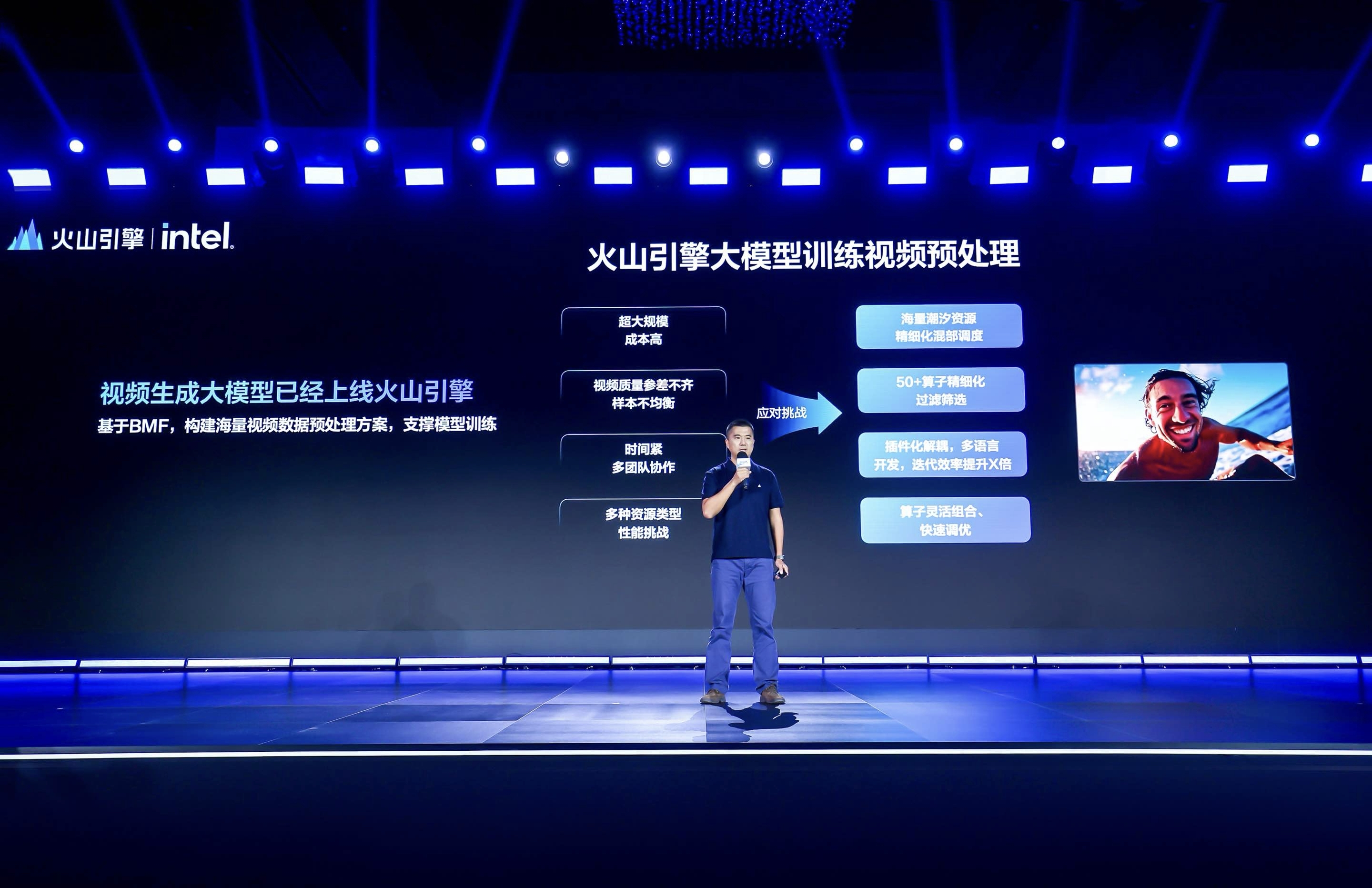

在内容产业的加速赛道上,一场由算法驱动的“视频革命”正悄然爆发。火山引擎推出的豆包视频生成模型1.0 pro fast,以令人瞠目的速度和成本突破,引发行业震动——比上一代Seedance 1.0 pro快3倍,价格却降低到惊人的72折。这意味着,一条原本需要数小时渲染的视频,如今只需几分钟即可生成;曾令创作者望而却步的成本,忽然变得触手可及。这个效率奇迹似乎宣告着生产关系的重新洗牌——算法不只是助手,而成为真正的导演。广告公司、短视频工作室乃至个人创作者,都在这道“极速引擎”中看到了新希望:时间被压缩,灵感被解放,创意被赋予了前所未有的动能。

正文

一、“3倍速72折!火山引擎的‘视频生成革命’是神助攻还是新陷阱?”

然而,速度的狂热总有代价。与Seedance 1.0 pro相比,豆包模型虽然实现了惊人提速,但也面临视频质感与细节表现的挑战——是“快而粗”,还是“快而精”?业内专家指出,追求低成本与高速度的平衡,容易使模型陷入“生成同质化”的陷阱,大量视频内容迅速生产却缺乏个性与深度。当算法能在几分钟内生成上百条广告片段,原创性是否还值得计价?与此同时,竞品如Veo 3.0 Fast正以高清渲染与动态光效技术抢占“品质高地”,这场由效率引领的革命,也可能演变为品牌品质的对决。

豆包模型的出现,不仅是一场技术冲击,更揭开了内容生态的博弈:创作门槛的急剧下降,让“人人都是导演”成为现实,但当所有人都能生产内容,真正的价值将由什么定义?是效率不断堆叠的量产式创意,还是经得起算法筛选的原创灵魂?火山引擎的这一进化,既可能成为内容产业的神助攻,也可能引发新一轮的“低价内卷”。在视频生成的新时代,速度与质量的冲突,或许才是最真实的战场。

二、“AI导演来了:当机器比人更快更便宜,创意还重要吗?”

当火山引擎的豆包视频生成模型1.0 pro fast被誉为“3倍速导演”时,整个视频行业的空气都变得凝重了。这款算法不再只是生成漂亮画面的工具,它正在悄然接管创意本身。新版模型强化了指令理解与镜头逻辑——一句“拍一支未来感的都市宣传片”,数十个镜头便自动生成:从航拍视角的光影入场,到都市人群的细节切换,再到夜景灯光的节奏转换,AI完成的不仅是剪辑,更是叙事感的构建。它能理解情绪走向,自动配置配色与光感,甚至“模仿”人类导演的拍摄习惯。更夸张的是,AI能在几分钟内输出成百上千种方案,仿佛上百位导演同时在工作。传统的创作流程被彻底压缩——脚本、分镜、剪辑、调色,一键生成。效率的神话正在发生,但问题也开始显形:当机器学会“构思”,人类导演还剩下什么?

视频制作本应是一门艺术,是人与技术的共舞。然而如今,AI导演似乎跳得太快,让人类搭不上节拍。豆包模型在画面细节、镜头转场、人物动态上日益逼近专业水准,但它的精确,也带来了一种“算法化美感”——完美,却失真;流畅,却空洞。创作者开始担心,当AI取代拍摄团队与后期岗位,作品是否会失去“意外”的可能。过去,一个导演的镜头闪光点往往来自一次即兴决定、一次光线偶遇,而AI的拍摄逻辑是纯粹的计算——它懂结构,却未必懂感动。与此同时,大量商业客户已迫不及待拥抱AI生产线:广告公司发现AI版本的成片速度是传统团队的十倍,成本仅为原来的三分之一。一时间,“AI取代导演”的讨论席卷行业——有人欣喜它带来的降本增效,也有人忧虑创作灵魂的沦丧。这是技术的胜利,还是艺术的挽歌?

或许,真正的冲突并不在“AI与人”,而在“量产与原创”的边界。机器生成的确可以用数据模拟“创意”,但它所依附的灵感仍源于人类输入。AI导演是模仿大师,却不是情绪的源头。豆包视频可以在一分钟内造出上百个广告创意,却难以诞生一个真正能够触动心灵的故事。于是问题被推向哲学层面:当一切创意都能被算法计算、被参数模仿,“独特”还能存在多久?产业风向正在改变——传统导演开始学习提示语设计,剪辑师转型AI视频审校,创意总监变成算法调度师。人类角色并未被彻底淘汰,而是被重新定义:从主创,转为AI的思维训练者。

火山引擎的“AI导演时代”,正在加速内容行业的涅槃——它既可能造就无限创作的春天,也可能让人类陷入模式化的一夜冬天。速度与情感的拉扯、算法与灵魂的较量,正成为这场革命最深的矛盾。而当技术继续进化,AI不仅能理解镜头,还将开始操控剧情、重构角色表演。届时,创意将彻底被数据量化——故事由AI编写,演员由AI演绎,人类的角色,或许只剩下“观众”。

三、“全球标准还是昙花一现?火山引擎的‘降维打击’能走多远?”

在全球AI视频生成的战场上,火山引擎的豆包视频生成模型 1.0 pro fast像一枚“算法炸弹”,以极致速度与成本的组合拳打破了既有格局。与谷歌旗下Veo 3.0 Fast的“高精度叙事流”相比,豆包模型以压倒性的生产效率取胜——它在生成速度上领先约两倍,成本却低四成;在多镜头协同、语义遵循与动态画面控制方面,也达到了行业罕见的稳定度。Veo注重画面的电影质感,而豆包追求的是极限输出的规模化。前者是精雕细琢的工匠,后者是工业化狂飙的机器。正因如此,业界称它为“降维打击”:当廉价、高速、可控的内容供应体系建立起来,曾高高在上的国际AI制作标准将被重新定义。然而,光速狂奔的背后,也存在隐忧——高速输出意味着巨量数据能耗、潜在著作权争议,以及算法模型透明度的缺失。所谓的全球标准,是否只是另一种“技术孤岛”?

在国际市场上,豆包模型的潜在影响正逐步显现。东南亚短视频创作者、欧洲中小广告代理商乃至北美初创内容平台,都在尝试嵌入中国算法生态。对于他们而言,这不仅是降本的机会,更是一次“从制作到分发”的效率革命。火山引擎以开放API的方式,将内容生产嵌入各类创作场景,让AI不再成为成本中心,而是成为商业引擎。这种扩张速度,让部分海外厂商感到不安——他们担忧的不只是竞争,更是AI领域中“标准主导权”的易主。过去,视频生成的技术语言由硅谷定义,如今,来自东方的算法开始侵蚀这一特权。当中国的AI系统能在输出效率、算法兼容、甚至文化风格上实现本地化适配,全球内容生态的“软件规则”可能被悄然改写。

然而,真正的考验才刚刚开始。火山引擎要想走出实验室和国内市场,必须跨越三重门槛:**技术壁垒、监管审查与价值伦理。**首先,海外数据安全与算法透明是不可回避的雷区——当AI能够自主演绎画面甚至情绪,版权与责任的界线将变得模糊;其次,大规模视频自动生成可能触碰舆论风险与内容监管的敏感边界;而最后,也是最深层的挑战:机器叙事能否真正被人类接受?在创作的情感维度上,算法或许永远缺少那一丝“人味”。这意味着,无论豆包的效率多么惊人,它都得学会如何“讲故事”,而不只是“拼故事”。

结语

火山引擎的“降维打击”可能成为中国AI走向全球的试金石,也可能在监管与文化冲突的夹缝中折返。世界的镜头已经聚焦这里——一场关于技术主权与创意灵魂的较量,正在悄然展开。而在这股浪潮之后,更深层的挑战正酝酿成形:当AI不再只是生成画面,而能预测观众情绪、自动定制传播策略,内容产业的权力结构将彻底改写。