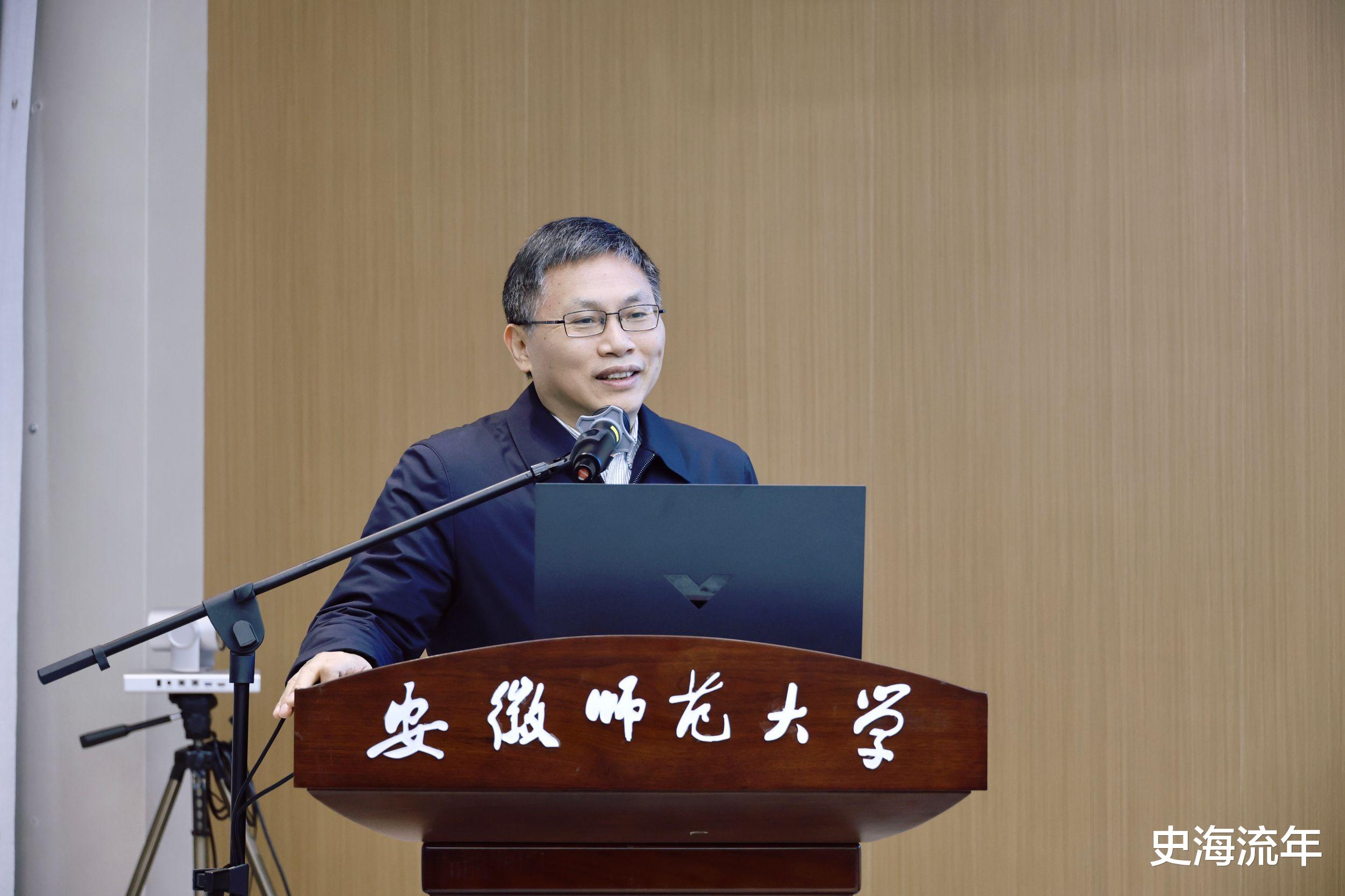

提出“整体降低高考难度”建议的李亚栋院士,是我国无机化学领域的顶尖学者,中国科学院院士、发展中国家科学院院士,现任清华大学化学系教授,曾兼任安徽师范大学校长,2024年因对“单原子催化”的开创性贡献斩获未来科学大奖物质科学奖。

这位科研大家的教育认知颇具实践温度——他大学时虽成绩不突出,却凭借自主思考与广泛阅读筑牢学识根基,更有两年中学任教经历,深知基础教育的痛点与关键。正是这种兼具学术高度与教育实践的背景,让他的建议成为审视高考生态的重要视角。

高考难度过高已形成多重教育负效应。最直接的伤害是对学生学习兴趣的扼杀,正如李亚栋院士所言,中学阶段的“虚拔”式高难度教学,让本可轻松求知的过程沦为激烈内卷,许多学生在反复攻克偏题难题中逐渐丧失对知识的热爱。

2025 年高考后,考生普遍抱怨“教的是认零件,考的是做火箭”,这种“教考脱节”的落差并非源于知识超纲,而是过度追求难题带来的“反刷题”不适,最终导致大量学生陷入“机械应试”的恶性循环。

更深层的危害在于扭曲基础教育生态,为应对高难度考题,学校压缩音体美等课程,家庭被迫投入巨额校外辅导费用,“双减”政策的减负初衷被严重冲击。

而选拔功能的异化更值得警惕,近年高分段人数持续膨胀,某东部省份2025年理科650分以上人数同比增加20%,但中等分数段占比却下降8%,这种“蘑菇云型”分数分布,让高校难以通过分数精准区分考生真实能力,反而加剧志愿填报的偶然性。

降低高考难度蕴含着教育改革的深层智慧。对教育系统而言,这能让高考回归“指挥棒”的正向价值,引导基础教育从“难题攻坚”转向“基础夯实”。李亚栋院士主张“大学以后可在研究生阶段拔高”,正是看到中学教育应聚焦核心知识与思维方法的培养,而非过早陷入深度透支。

从选拔机制看,合理降低难度能缓解分数膨胀带来的区分度危机,让成绩分布回归健康的“纺锤形”,既保证基础扎实的考生能脱颖而出,也避免难题成为少数人垄断的“游戏”,维护教育公平。

社会层面,难度下调能有效减轻家庭教育焦虑与经济负担,减少对校外辅导的依赖,让教育资源分配更趋均衡,这与李亚栋强调的“教育要解放人”的理念高度契合。

对学生成长而言,降低高考难度的意义更为深远。首先是为兴趣与好奇心留存空间,当学生不必将全部精力投入难题刷题,便能有余力探索学科之外的世界,正如李亚栋院士所倡导的,在“热爱读书、热爱运动”中自然生发学习兴趣。

他以自身经历佐证,成长早期不必急于定位,保持自信与探索欲远比攻克难题更重要,而低难度的高考环境正为这种探索提供可能。其次是培育独立思考能力,高难度考题往往导向固定解题模板,而难度下调后,命题可更侧重情景化、探究性问题,引导学生像科研那样从“怀疑”出发,通过分析解决问题,这恰是创新能力的起点。

更重要的是促进全面人格塑造,减压后的学生能参与更多体育锻炼与社会实践,正如李亚栋观察到的,爱好体育的学生往往更自信、抗挫折能力更强,这种阳光人格的培养,远比高分更能支撑长远发展。

高考的终极价值从来不是筛选“解题高手”,而是培育“会思考、能创新”的完整之人。李亚栋院士的建议,本质是呼吁教育回归育人本质——当高考难度不再成为压抑成长的枷锁,学生才能在夯实基础的同时,守护好那份驱动未来的好奇心与探索欲,这正是中国教育培养创新人才的关键所在。

评论列表