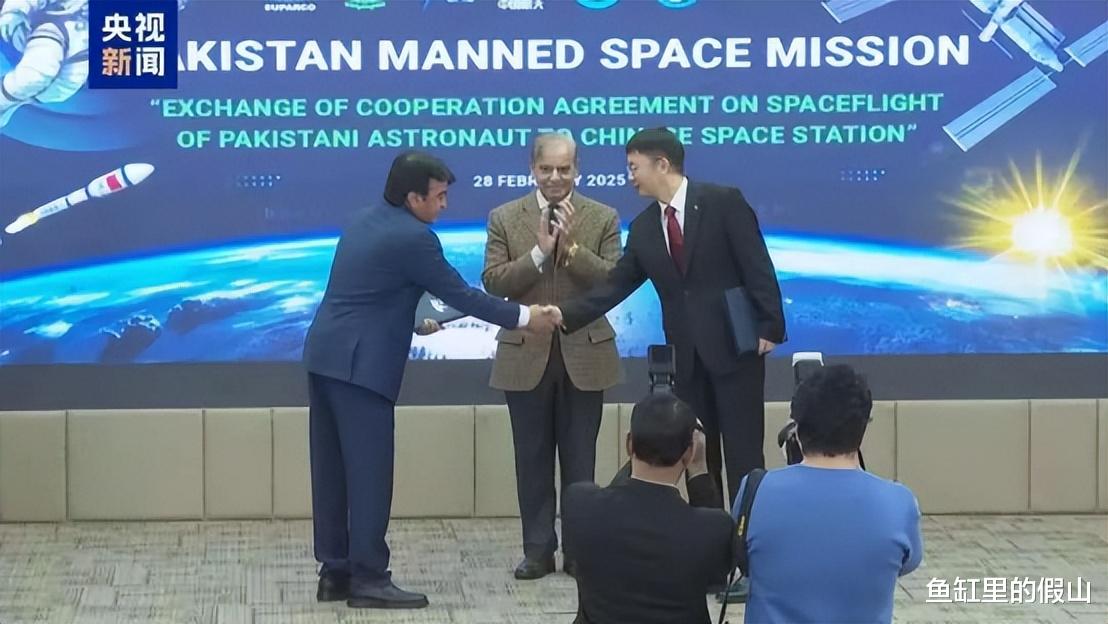

随着中国空间站对外开放合作的脚步加快,第一批外国航天员即将登上天宫。根据巴基斯坦媒体报道,巴方两名候选航天员将在中国接受长达一年的全面训练,并计划在 2026 年执行为期一周的在轨任务。原本他们应该搭乘神舟 23 号抵达,但因神舟二十号被撞击导致任务链调整,他们的上站时间很可能会提前。

既然外国航天员要来了,有些生活细节也要考虑考虑,比如体味问题如何处理?

在地球上,气味能自由扩散、有空气流动,也能靠开窗、通风、喷香、洗澡解决。但在空间站这种完全密闭的钢铁盒子里,人类的所有气味,比如汗味、脚臭味、狐臭味、生活垃圾味,都无处可逃。尤其当来自不同国家、饮食习惯和体味特征差异明显的航天员同处一舱,这种问题更容易被放大。

为什么一些国家的体味更强?这既是生理差异,也与生活习惯密切相关。研究显示,欧美人普遍汗腺较发达,皮肤表面油脂更多,细菌分解后散发的体味会比亚洲人明显。而像印度、中东地区,饮食偏重香料和高油脂,汗液中的挥发成分更容易产生特殊气味,因此体味也会更持久。在地球上,他们可以使用强力止汗剂、频繁淋浴、甚至喷香水来控制体味,但在太空里,这些都不是万能办法,因为用水量极度有限,洗澡几乎不可能,香水反而会造成新的刺激性气味。

于是,国际空间站发展出了一套极为严格的“气味管控体系”。在 NASA,就有一类令人哭笑不得但至关重要的岗位——“闻臭师”。他们的专业名称叫气味评估小组,而其中资深成员奥德里奇在 NASA 工作了超过 44 年,被称为“首席嗅探官”。他的日常工作,就是用鼻子闻所有将被送上太空的材料、设备零件、服装、食品包装,确保它们不会在密闭空间里散发出难以忍受的气味。

为什么要如此较真?因为太空舱不像地球房间,味道会被循环空气不断积累、放大,一点点刺鼻的味道可能让宇航员头痛、恶心,降低工作效率甚至引发安全风险。NASA 就曾遇到一台送往太空的冰箱损坏,里面的材料在密闭环境中释放出苯。虽然浓度极低,但混合后的恶臭让宇航员崩溃。更夸张的是,有一次一个看似合格的魔术贴被撕开后,整个太空舱瞬间弥漫刺激性臭味,测试每一部分都没问题,但组合到一起后竟“味道相克”,这几乎让工程师们集体怀疑人生。

这也说明,在国际空间站长期运行的多年里,气味控制始终是最头痛的隐患之一,而宇航员之间的体味差异,就是其中最难量化、最难提前模拟的部分。

那么,中国空间站是否会遇到同样的问题?答案是:问题相似,但压力远小于国际空间站。

天宫的设计理念从一开始就强调“以人为本”,不仅追求技术先进,更追求宜居体验。首先是空气与水循环系统,中国空间站采用高效闭环再生技术,不仅空气清洁能力强,而且水资源循环利用率高,意味着航天员能获得更好的清洁条件,不需要像国际空间站那样依赖“湿巾洗澡”。其次,中国空间站为航天员配备独立睡眠区,使他们的生活范围更清晰、干扰更低,也自然减少了体味扩散与叠加的隐患。此外,中国空间站设计时间更晚,设备更先进、舱体更新、漏气率更低、过滤效率更高,因此“气味管理”的压力本身就在更优的工程基础上开展。

至于外国航天员到来是否会带来新的难题?当然会,但这更多体现在多国饮食、卫生习惯、体味差异带来的文化冲击,而不是系统能否处理的问题。从这点上说,与国际空间站相比,中国空间站具备明显的后发优势,更强的空气净化能力、更高的水回收率、更成熟的环境控制系统,都让可能出现的“气味冲突”被提前消解。

其实真正的挑战,不在于气味,而在于国际合作本身。天宫迎来外国航天员,这是大国自信的表现,更是空间站长期运营能力的证明。一个国家如果没有强大的技术体系,就不可能开放自己的空间站给他国使用。从这个角度看,体味问题虽然小,却是国际合作时代必须跨过的“生活关”。中国空间站准备好了,也必将展示出一个大国空间站应有的品质,不仅要能把人送上去,还要让他们在太空生活得舒适、安全、愉快。