当“卡数”不再是核心指标,体系能力才是算力产业的新分水岭。在长沙,640卡与384卡罕见同台,背后是中国算力两种范式的正

当“卡数”不再是核心指标,体系能力才是算力产业的新分水岭。在长沙,640卡与384卡罕见同台,背后是中国算力两种范式的正面交锋。本文带你看懂中国算力的“双路线体系崛起”与背后的架构哲学。

编辑:前沿在线 编辑部

从拼硬件到比体系,中国算力迎来拐点当你还在关注一台服务器能上多少卡、跑多快的时候,中国算力的讨论焦点,已经悄悄发生了变化。

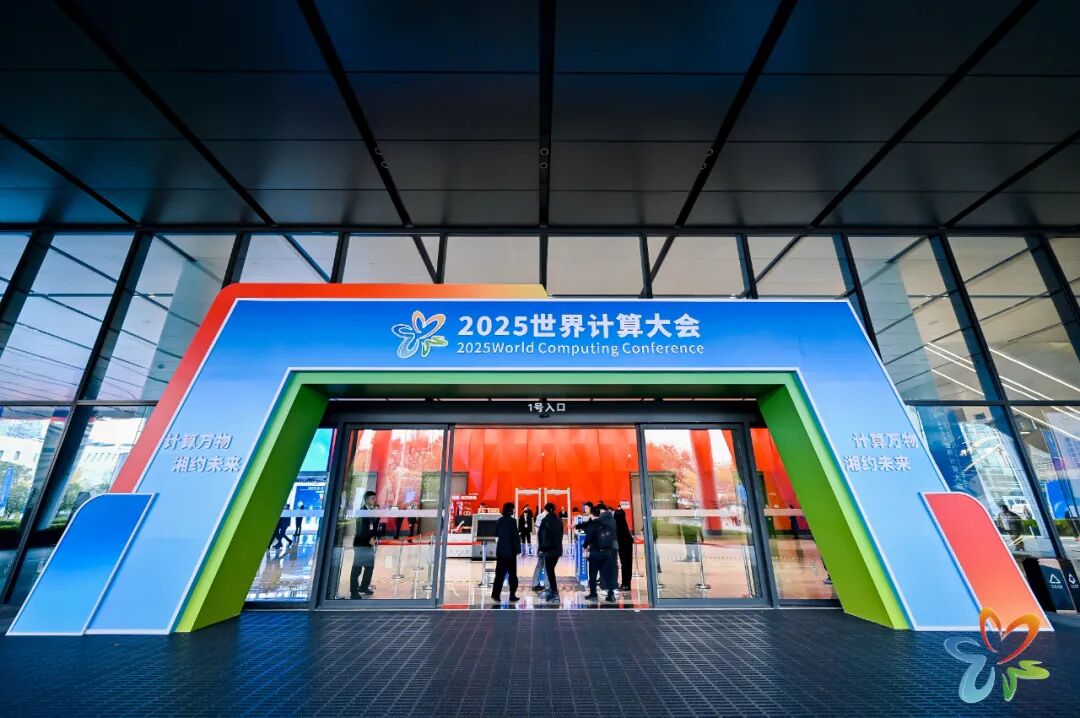

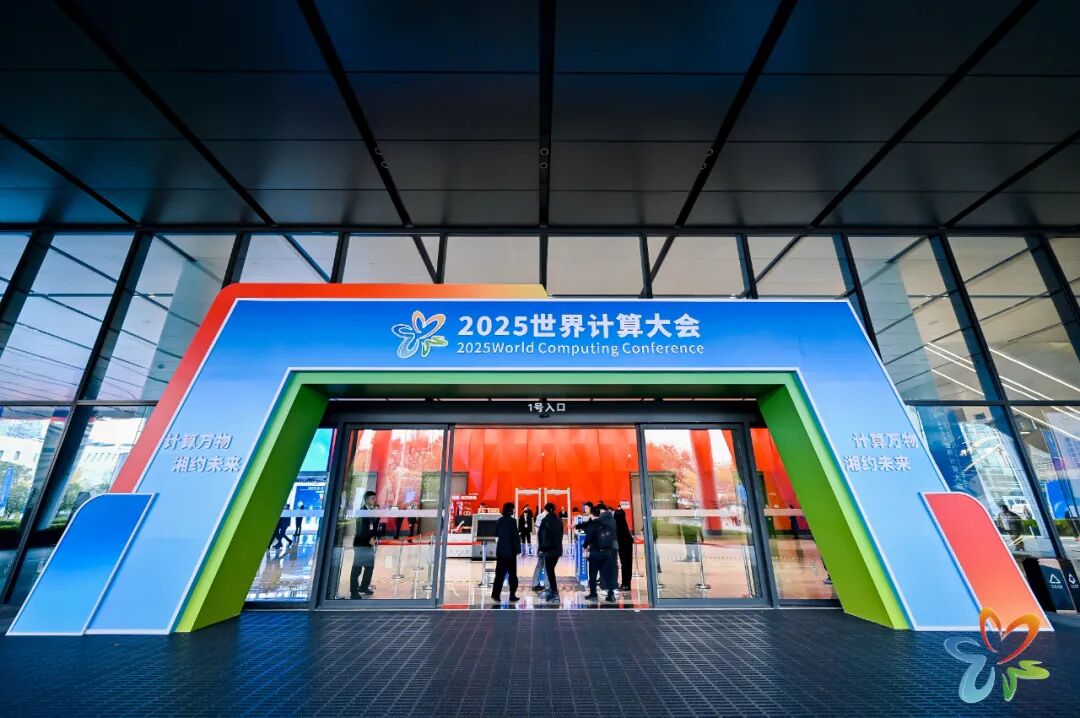

在2025年世界计算大会现场,最吸引围观的,不再是展示峰值性能的排名屏,而是一排排开放式超节点机柜。来自各地的工程师、采购方、研究者围着这些设备讨论的问题,也不再是“你们这张卡多强”,而是——“PUE能做到多少?”、“支持异构卡吗?”、“我们现有模型能跑进去吗?”这种提问方式的变化,本身就说明了一件事:中国算力产业,正在从“能造出来”转向“能用起来”;从“单点突破”,走向以超节点为代表的“体系能力”竞争。

大模型是推动这一转变的直接动力。在百亿、千亿、万亿参数的大模型时代,单一设备的性能早已无法撑起整个模型生命周期。行业真正需要的,不再是一块更强的卡,而是一套可长期运行、稳定协同、按需扩展、可预期运维的算力系统。也正是在这个背景下,我们看到了今年世界计算大会上一幕颇具象征意味的场景——华为与曙光,两个体系范式的代表,同台亮相,以各自的方式展示了对“新型算力体系”的回答。

曙光与华为同场,双路线体系首次并行亮相在众多展台中,最受关注的两台设备并不孤单——一边是曙光发布的scaleX640超节点,另一边是华为展示的全栈384卡集成系统。一个强调“开放协同”,一个主打“全栈深耕”。它们并肩而立,像是在向整个行业展示一个信号:中国算力的范式,不止一条路线。这不是简单的“谁更强”,也不是参数层面的PK,而是两种完全不同的体系构建思路在同场域里展开了对话。它们并没有谁取代谁,而是在逐渐构建一个“双路线并行”的生态格局。

曙光主张构建一个开放的、可适配多种异构加速卡的协同体系。scaleX640超节点的核心,并不是“640卡”这个数字,而是它试图把“算、存、网、电、冷、调度”这些底层模块真正封装为一个可复制、可部署的体系单元——不只是强,而是能用、能管、能扩。相比之下,华为走的是一条更具控制力的“深度封装”路径,从芯片到通信、从算力到模型框架,每一个环节都自研、自控、自洽,追求的是高一致性、高性能、高可用。这种体系适用于对稳定性、安全性、确定性要求极高的大模型训练平台。虽然路径不同,但要打造“体系化算力”,两者都绕不过几道共同的关口。首先是通信瓶颈。算力节点数量的提升带来了指数级增长的数据交换量,如果通信架构不合理,即便算力再强也可能被“拖死”。曙光通过在单柜内构建高密度通信域,让GPU之间实现无中转直连,有效降低跨卡延迟;华为则依托自主拓扑,确保资源调度与通信高效协同,跑大模型时依然能保持系统稳定。第二是能效。单柜热密度一旦突破50kW,传统风冷就“搬”不走热量了。scaleX640超节点采用的是浸没相变液冷,把PUE压到1.04;华为则通过闭环液冷与模块化供电,把散热、功耗和部署维护全部打包成一体化系统。第三,是系统调度与资源弹性。大模型时代不允许系统崩一次、任务全重跑。调度系统必须既要灵活,又要容错。两家在这方面都强调了训推一体、资源动态调度、自愈机制——不是为了炫技,而是因为只有这样,体系才跑得起来、跑得稳。这些工程挑战的出现,也说明一个事实:算力已经不只是“造出设备”,而是必须具备工业系统化能力。真正的“体系级算力”,要从通信到能效、从调度到兼容,每一环都能抗得住现实落地的压力。

“开放协同” vs “全栈闭环”:双路线分野全面成型如果说前几年大家还在讨论“谁的GPU更强”“谁的芯片算得快”,那么今年的世界计算大会,则真正将国产算力的讨论维度,拉到了“体系能力”的层面。曙光与华为并肩亮相,同为国产超节点代表,却走出了两条完全不同的系统路径:一个强调开放协同,一个追求全栈闭环。两者背后,是中国算力体系建设正迈入深水区的真实写照。

曙光scaleX640超节点的技术价值,不在“640卡”数字本身,而在于其作为“体系能力”的工程样本打造可部署、可复制的“算力积木”。支持主流大模型与异构平台适配,兼顾高可用性与通用性;更重要的是,曙光率先支持多品牌AI加速卡,避免被锁死单一供应链,具备长期演进能力。

相比之下,华为构建的是另一种“闭环式”全栈体系——从芯片、架构、框架到调度平台全面自研,追求高一致性与控制力。其通信设计涵盖张量切分与训练节奏等关键路径优化,调度平台支持复杂策略与自动容错,能效体系也通过整机冗余与机房级热管理前置设计,确保PUE稳定、部署标准化。两者路径虽异,背后都体现了中国算力体系“从可研制到可部署”的跃迁。

当然,这种深度一致性的体系,也意味着更高的生态封闭度:只有在华为全栈体系下,才可发挥其最大性能。但对很多场景,“稳定可控”胜于“通用适配”,华为这种从底层到应用一体的战略打法,也是定制化的体系路径探索。一个强调“可部署、可适配”,一个追求“可控、可闭环”。虽然思路不同,但它们共同构成了中国算力体系的双范式格局,也标志着我们第一次在“系统级能力”上,走出了自己的技术岔路。曙光给出的体系方案,让AI部署这件事从“超大机构的高定项目”,变成了更多企业“可以负担、可以规划”的基础生产力资源;华为则提供了一种系统级的算力安全底座,在最不可妥协的场景里,用全栈闭环打通纵深战略路径。而当这两种能力可以并行、可选、可替、可演进时,中国算力体系的厚度与弹性,才真正建立起来。这背后也意味着,中国第一次真正拥有了“不靠别人定范式”的能力。过去,我们花了十几年追赶国际性能指标;今天,我们开始有能力基于自身业务场景、应用需求和产业规划,去反过来定义“什么才是适合中国的算力体系”。这不是一种技术超越,而是一种系统成熟。

未来中国算力的核心竞争力,不会只是某个芯片多强、某条线路多快,而是——我们能不能持续构建一整套“体系即能力”的交付标准,让AI成为真正可工业化部署的新型生产力。而这一次,中国已经不只是跟跑者。我们终于开始写自己的体系规范。

评论列表