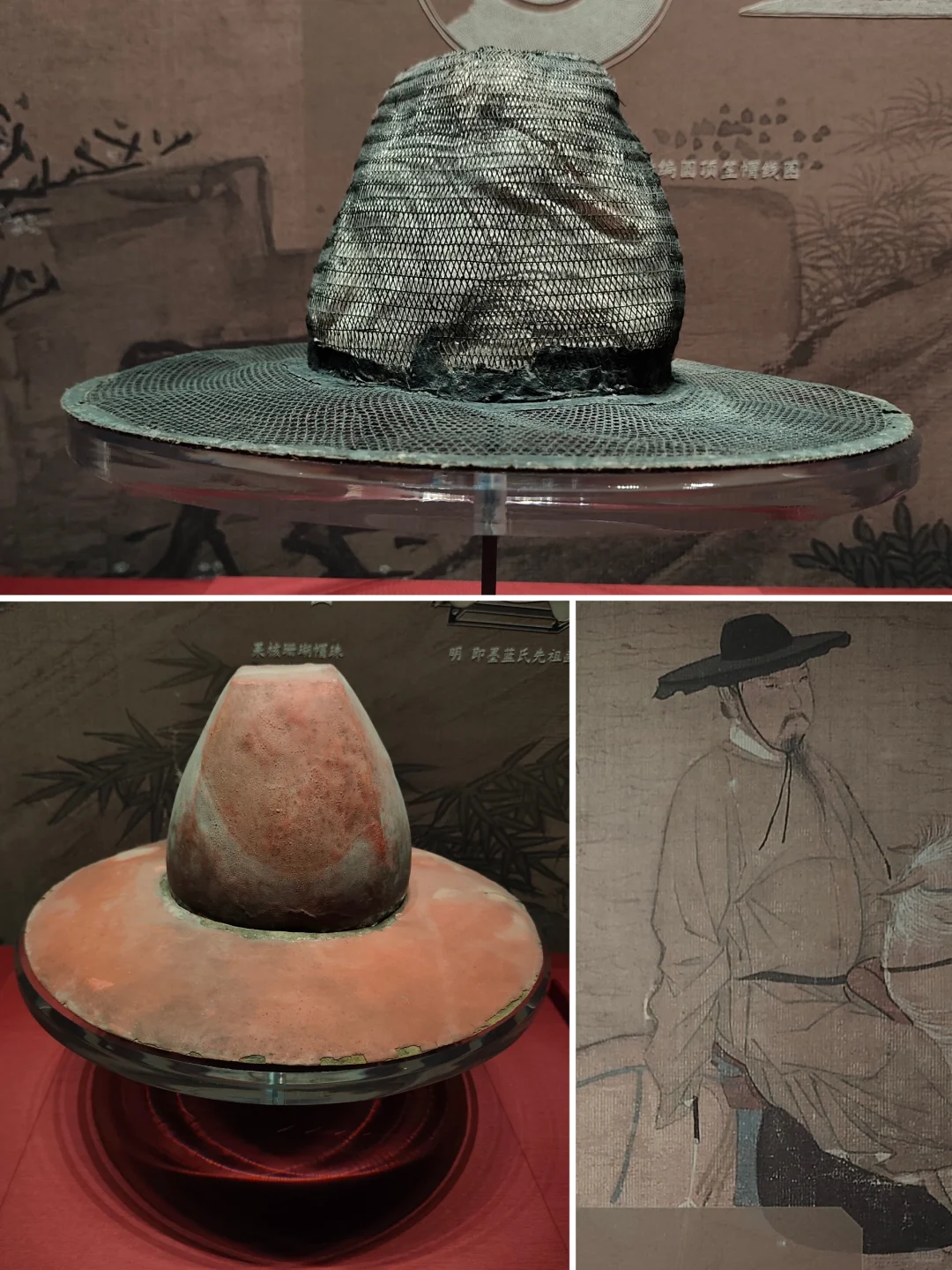

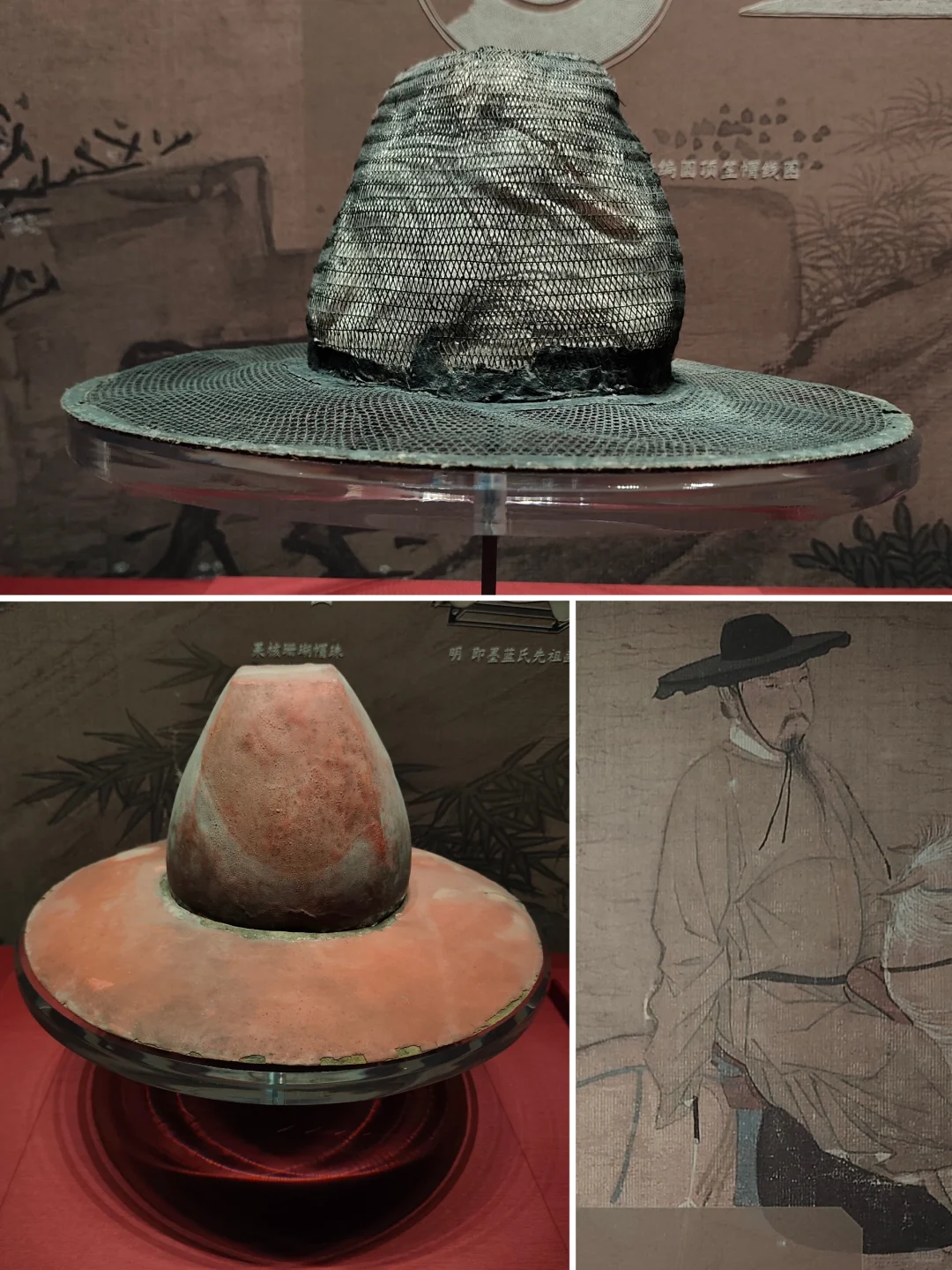

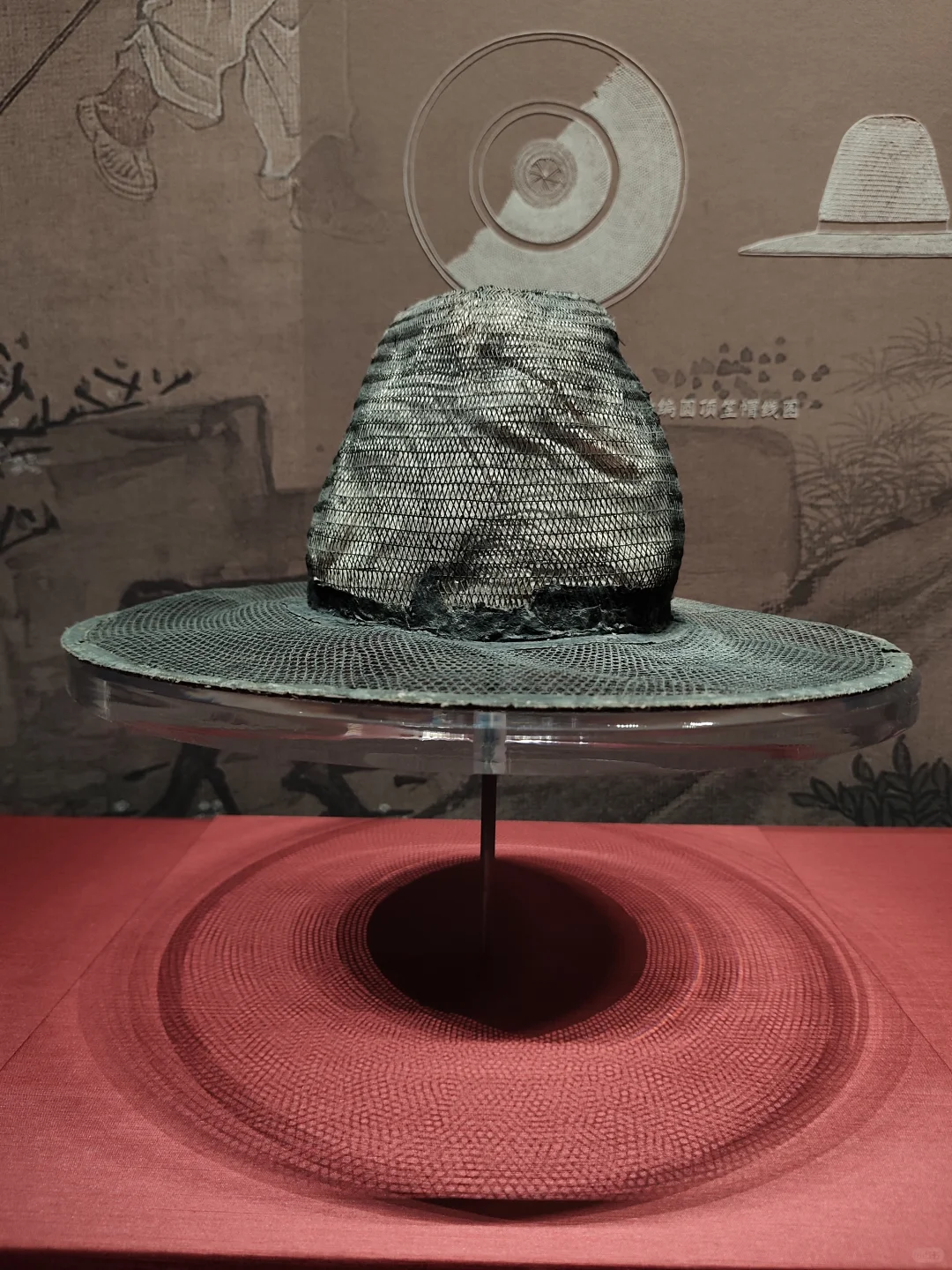

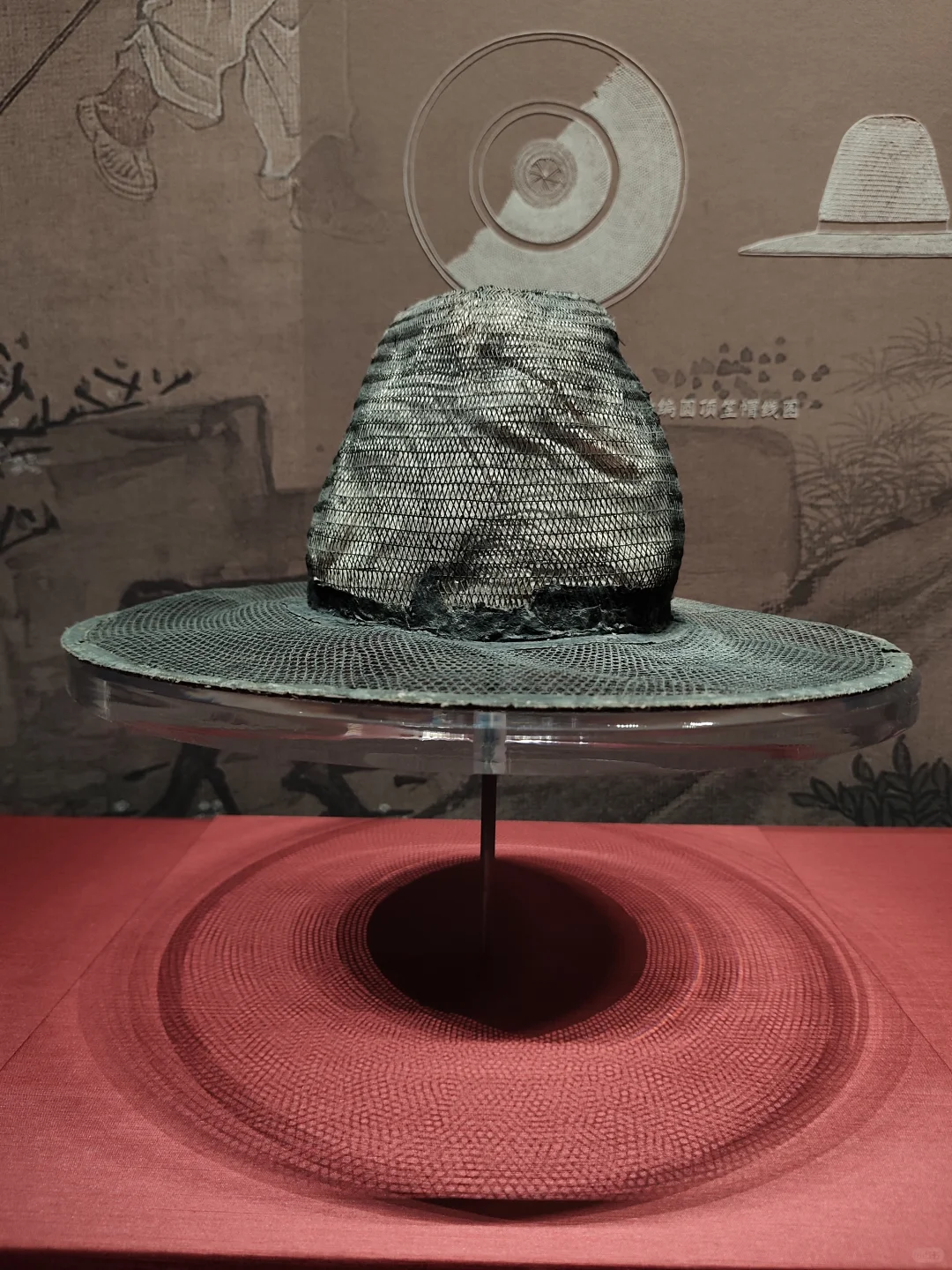

P2-4,竹编圆顶笠帽

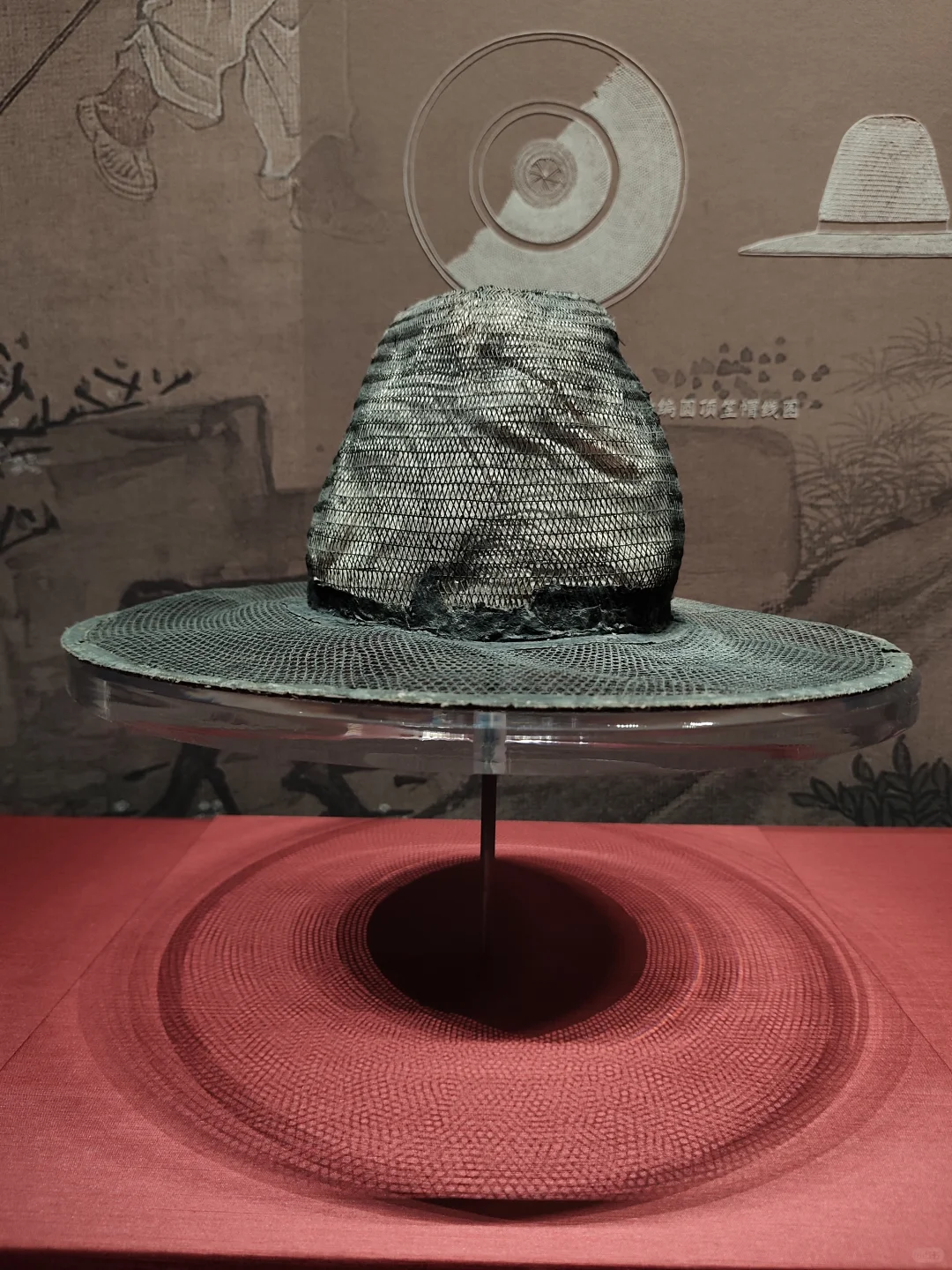

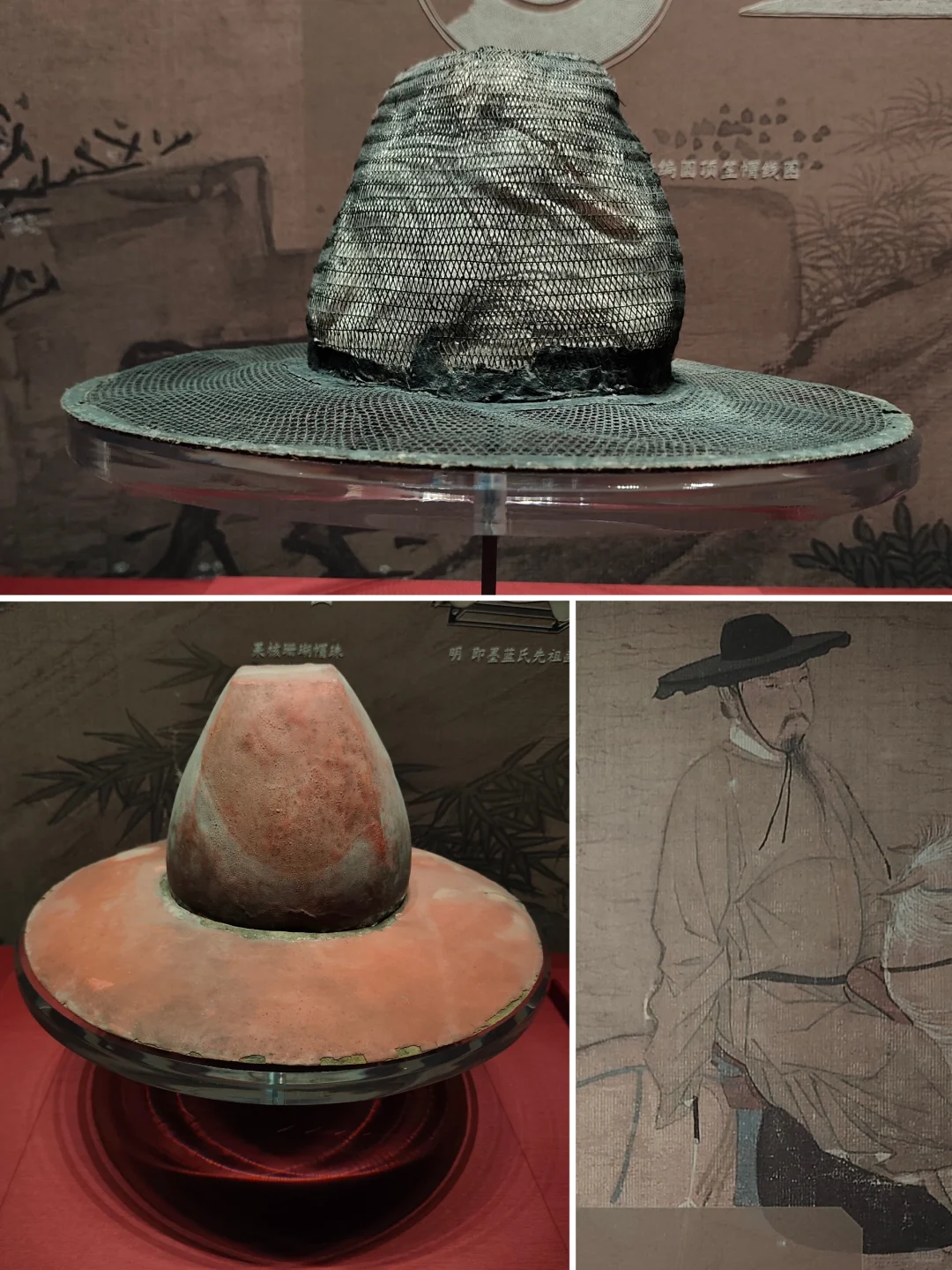

P5-6,朱漆夹纻方顶笠帽

P7,核珊瑚帽珠

【P2-4,竹编圆顶笠帽】

明·洪武

骨架由竹篾编成菱形网格状,边沿用铁丝支撑,圆顶,宽平沿,沿由竹篾编成六边形网格状,内外髹黑漆,外裹纱布已朽尽。

这件笠帽的竹篾细如铁丝,编制的六边形、菱形网格细密、均匀,制作工艺极为精湛。

【P5-6,朱漆夹纻方顶笠帽】

明·洪武

夹纹胎。内外朱漆,四方小平顶,帽筒有四楞,宽圆平沿,笠帽虽经水浸但历经六百多年仍保持朱漆明亮的色彩。

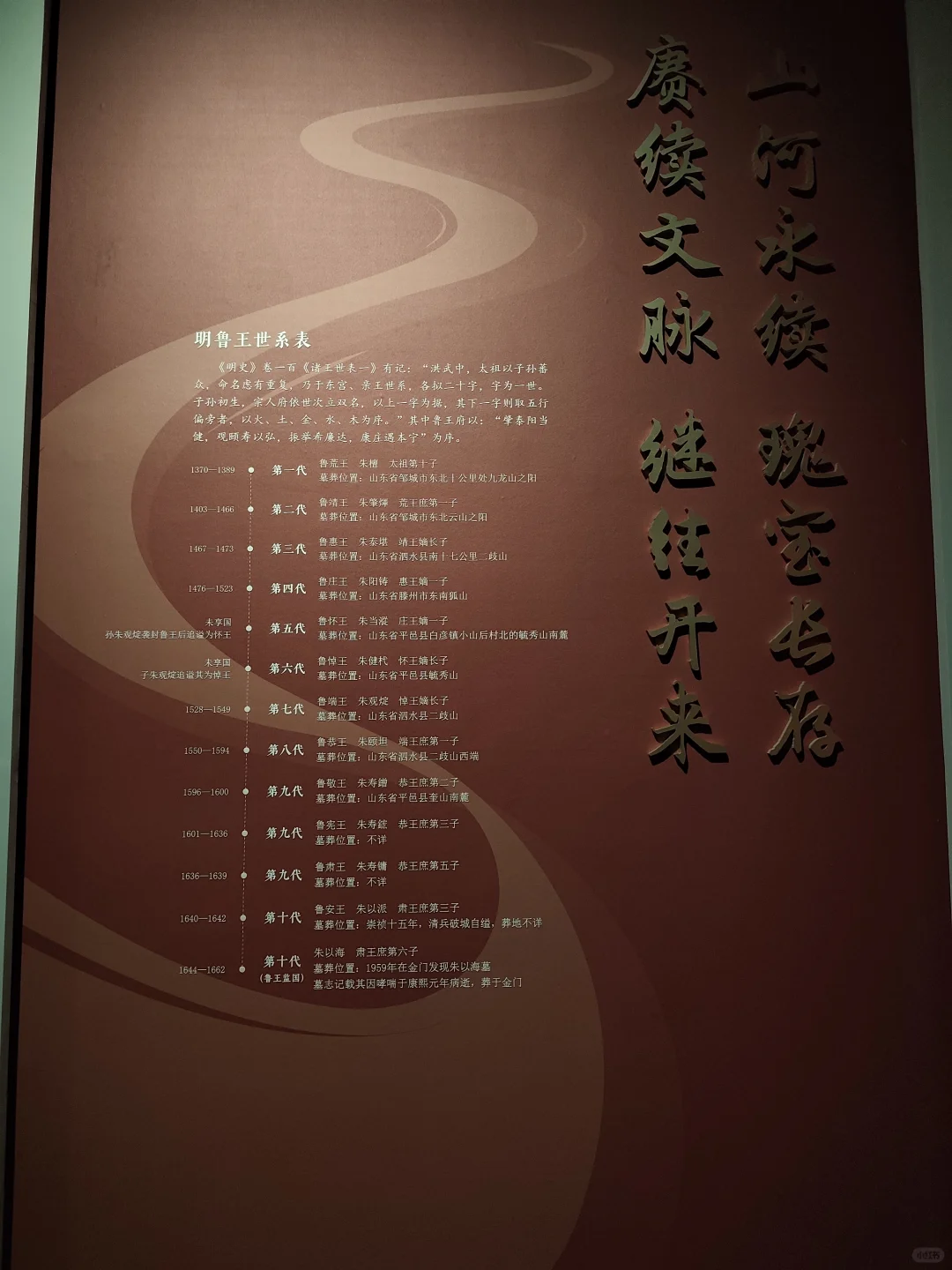

笠帽的起源可以上溯到先秦时期,因具有较强的实用性,是古代目常生活中使用较多的帽式。

明代笠帽也称为大帽,沿袭了元代的特征,为平顶或圆顶,宽直沿。

关于大帽,明代的《三才图会》中记载:“尝见俾官云,国初高皇幸学,见诸生班烈日中,因赐延阴帽,此其制也,今起家科贡者则用之。”

正因如此,笠帽在明初时多为士人以上阶层使用。

此外,这类帽式在遵用元明制度的藩属国朝鲜也很流行。

朱檀墓出土的笠帽在样式、色彩和工艺上都是明初笠帽的精品。

【P7,核珊瑚帽珠】

明·洪武

用果核和珊瑚珠各12颗相间电成。核为六棱形,棱脊上各附有一条双股行成的金线,线从圆孔中穿过。

珊瑚珠,柱形,应是笠帽的帽珠。

元明时期,戴大帽者常用帽顶和帽珠。帽珠悬挂于帽下系带处,明初帽珠的形制与元时差别不大,通常由枣核形大珠和圆形小珠相间串连而成。

明朝初年,帽珠也成为身份等级的标识物,洪武六年(1373)规定:“职官一品二品……帽顶、帽珠用玉;三品至五品……帽顶用金,帽珠除玉外随所用;六品至九品……帽顶用银,帽珠玛瑙、水晶、香木;庶民……帽不用顶,帽珠许用水晶、香木。”

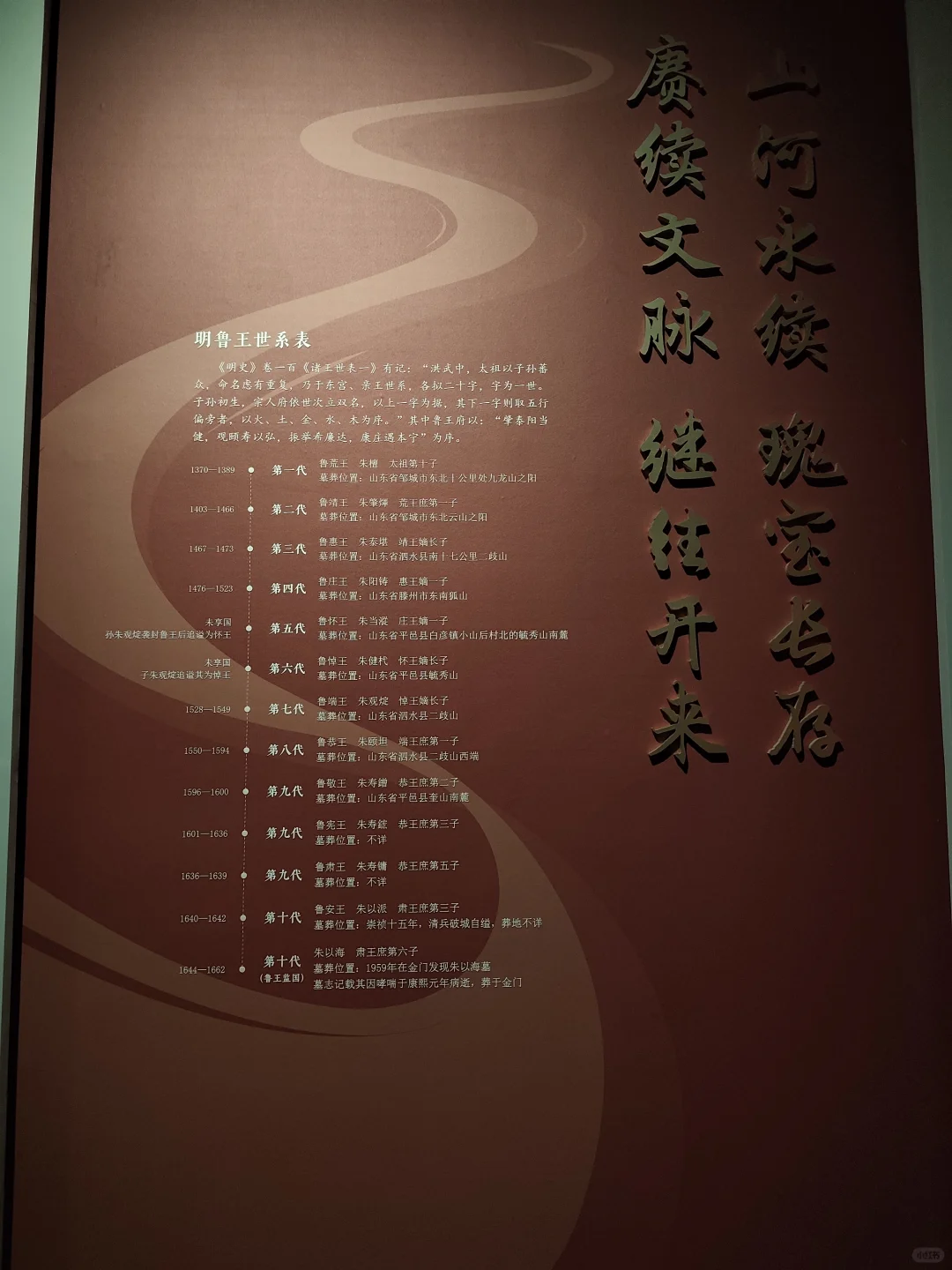

六百多年前,兖州府曾生活过一位年轻的鲁王,他就是明朝开国皇帝朱元璋第十子朱檀。

朱檀生于明洪武三(1370),出生两月被封为鲁王,十五岁就藩充州。

他本应“尊德乐义”成为一方贤王,安享富贵,但终因迷恋仙道,服丹药毒发伤目,十九岁就结束了短暂一生。

朱檀荒诞的行为,辜负了朱元璋的厚爱,为诫示子孙,赐其谥号“荒”,葬于今山东省邹城与曲阜市交界的九龙山南麓。

1970年至1971年,山东博物馆对朱檀墓进行了抢救性考古发掘。墓中出土的冕弁服饰、木俑仪仗、家具器用、文房珍宝、琴棋书画等珍贵文物,再现明初藩王生活。