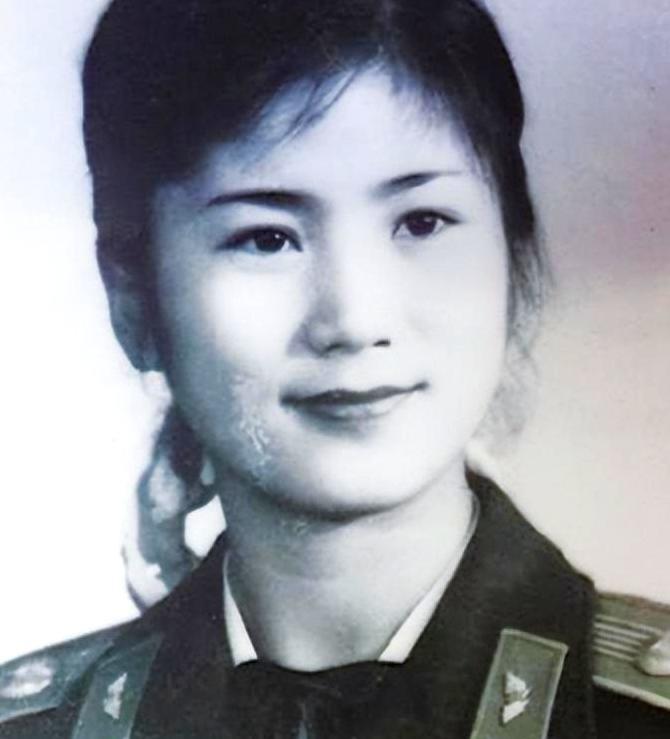

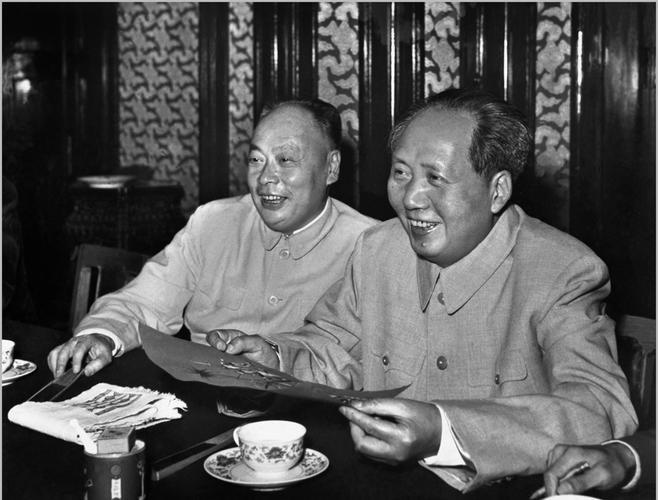

1973年深秋的北京中南海,外交部助理王海容正整理文件时,突然收到一封署名"毛主席广西女儿"的来信。她蹙眉暗想这定是荒唐戏言,不料当信件呈至主席案头时,老人家竟展颜笑道:"没错,这就是我那广西的闺女。" 【消息源自:《毛泽东与“广西女儿”:一段跨越十七年的特殊父女情》2016年广西民族出版社;《中南海往事:文工团成员口述实录》2012年中央文献出版社】 1958年5月的北京,中南海怀仁堂的灯光把舞台照得透亮。空政文工团的姑娘们刚跳完《采茶舞》,19岁的岑荣端正擦着汗,突然被团长拽到角落:"等会儿首长要见你,把辫子重新扎扎!"她手忙脚乱整理着被汗水打湿的刘海时,没想过这个夜晚会改变她的一生。 穿着灰色中山装的毛泽东走过来时,岑荣端紧张得差点把练功鞋的带子踩断。"小同志,你是哪里人呀?"带着湖南口音的问话让她愣住了——首长说的不是官话,倒像老家集市上卖豆腐的老伯。"报、报告主席,我是广西南宁人。"她舌头打结的回答引得毛泽东哈哈大笑:"怪不得跳得这么灵巧,壮族姑娘嘛!" "我不是壮族..."岑荣端刚小声辩解,毛泽东却摆摆手:"你爷爷那辈准是!广西十万大山里,多少少数民族自己都不晓得呢。"后来她真去查了族谱,发现曾祖母确实是壮族人。这个细节让文工团姐妹们羡慕了好久:"主席看人比族谱还准!" 那次见面后,岑荣端成了中南海的常客。每次演出结束,毛泽东总要招呼她:"小老广,来段广西山歌!"有次跳完《刘三姐》选段,毛泽东突然问她:"晓得大藤峡起义吗?"见她摇头,老人家用茶杯在桌上画地图:"明朝时瑶族同胞就在你们桂平反抗压迫,这条江啊..."说着说着竟哼起了湖南花鼓戏调子,把三百年前的起义唱成了戏文。 1966年冬天,即将调往新疆的岑荣端接到特殊任务。走进菊香书屋时,毛泽东正伏案批文件,鬓角的白发刺得她眼眶发酸。"主席,我给您梳梳头吧?"她鼓起勇气拿起梳子。毛泽东突然叹气:"我这头发,白得比天山雪还快喽。"梳齿划过发丝时,老人轻声说:"到了新疆,别忘了你是广西的女儿。"临别时那套签了名的《毛泽东选集》,扉页上还沾着梳头时掉落的银发。 1972年深秋,正在南宁排练的岑荣端盯着报纸上主席接见外宾的照片发呆。"要不...给主席写封信?"这个念头吓了她一跳。信纸揉皱七八张才写成,落款时鬼使神差写了"您的广西女儿"。没想到三个月后,外交部的人突然找到文工团:"主席问,那个'广西女儿'是不是当年梳头的小老广?" 1974年重逢时,毛泽东的腿已经浮肿得穿不了皮鞋,却坚持要工作人员准备岑荣端最爱吃的荔浦芋头。老人指着墙上新写的"大藤峡"三个大字得意地说:"上次答应给你讲的起义,这回写成书法送你!"岑荣端发现,墨迹还没干透——分明是听说她要来现写的。 最后一次见面是1975年12月,毛泽东刚做完白内障手术。岑荣端进门就听见沙哑的招呼:"广西女儿,我眼睛现在比你还亮哩!"但当她凑近时,发现老人把《楚辞》拿倒了——其实根本看不清字。告别时毛泽东突然说:"等开春了,我们回广西看看大藤峡..."这话让岑荣端在公交车上哭了一路,她隐约觉得,那个总爱考她历史知识的老人,这次可能真要失约了。 2016年,78岁的岑荣端把"大藤峡"题字和那套泛黄的《毛泽东选集》捐给博物馆时,工作人员发现书页里夹着片干枯的茉莉花——那是1975年冬天,她最后一次给主席梳头时,悄悄藏进去的广西味道。