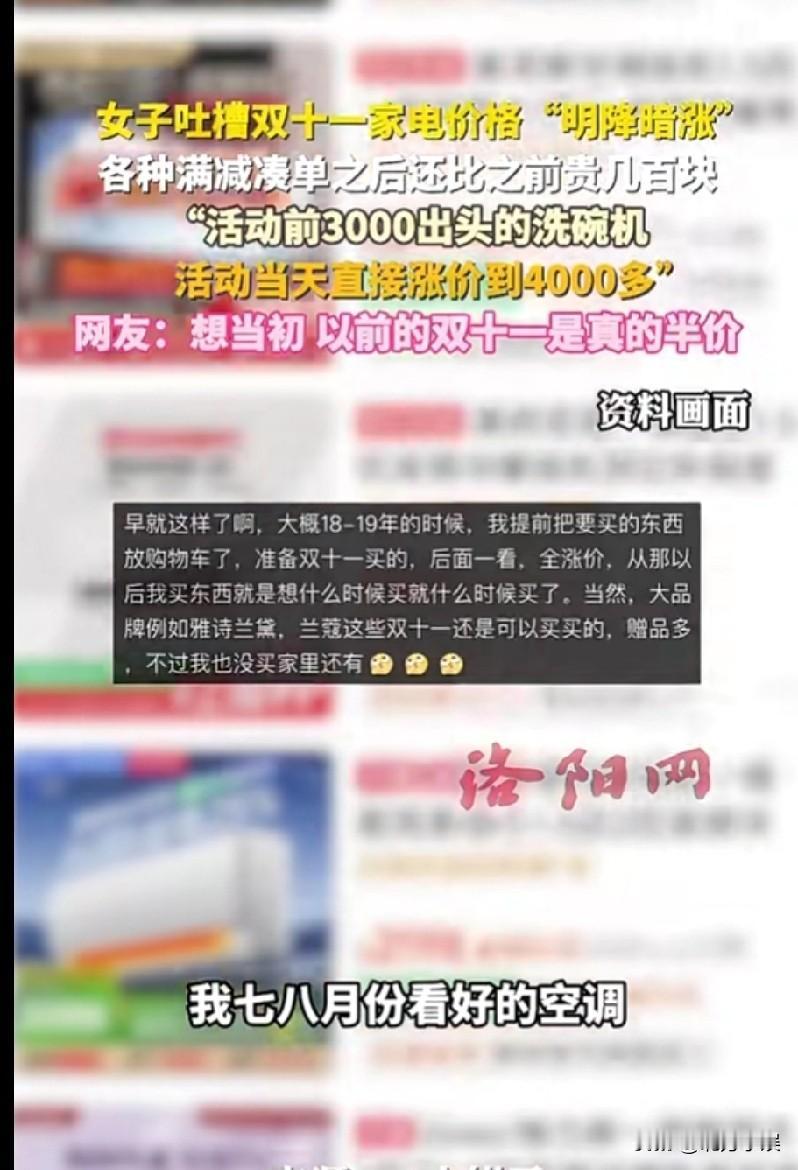

“加购时3900元,领完双十一优惠券反而涨到4500元”“618花2700买的冰箱,双十一标价3200再打折,实际到手2999元”——2025年双十一,家电行业“先涨后降”的价格套路集中爆发,不少消费者吐槽“所谓优惠都是自导自演的数字游戏”,相关投诉量在人民网“人民投诉”平台占比超45%,成为大促期间最突出的消费痛点。

一、套路有多离谱?这些真实案例扎心了

1. 反向涨价成常态:青岛杨女士在天猫方太旗舰店看中一款蒸烤一体机,10月中旬客服告知原价3900余元,等到20日双十一活动开启,叠加所有优惠后价格反而涨到近4500元,涨幅超15%。网友晒出的对比更触目惊心:容声526升冰箱618售价2700元,双十一前涨到3200元,打折后仍要2999元;美的库省电Pro空调618卖1600多元,双十一标价直接翻倍,优惠后仍比上半年贵数百元。

2. 预售比现货还贵:直播间里“历史最低”“限量秒杀”的吆喝声不断,但消费者实际下单却发现猫腻——熊女士在直播间预付定金买的洗发水,预售价533元,直接在店铺页面下单仅需519元;某品牌85寸电视双十一预售价比618贵500多元,客服回应“之前是限时补贴,双十一才是常规活动价” 。

3. 优惠规则藏陷阱:商家把满减、消费券、会员补贴拆解得错综复杂,看似优惠力度拉满,实则暗藏玄机。部分家电标称“满8000减800”,但消费券发放量极少,多数消费者根本抢不到;还有商家将“国补”与平台优惠割裂,宣称“国补商品不支持价保”,导致消费者刚下单就遭遇降价却无法退差价 。

二、为啥套路屡禁不止?三大核心原因揭秘

1. 国补退场后商家“补位乏力”:今年双十一国家补贴全面收缩,多地改为摇号领取,商家自行承担的补贴力度远不及国补。为维持利润,不少品牌选择“先涨价再打折”,用虚高的原价衬托优惠力度,比如某品牌洗衣机先把原价从6000元标到9900元,再给出“满9900减3000”的优惠,实际到手价反而比平时还高。

2. 成本压力倒逼商家“玩猫腻”:平台佣金(10%-15%)、主播抽成(15%-30%)叠加物流成本上涨,挤压了商家的利润空间。部分中小品牌无力承担真优惠,只能通过价格套路吸引客流,甚至出现“直播特供版”家电——看似和常规款参数一致,实则通过简配金属背板、降级压缩机等方式降低成本,再配合先涨后降的话术误导消费者 。

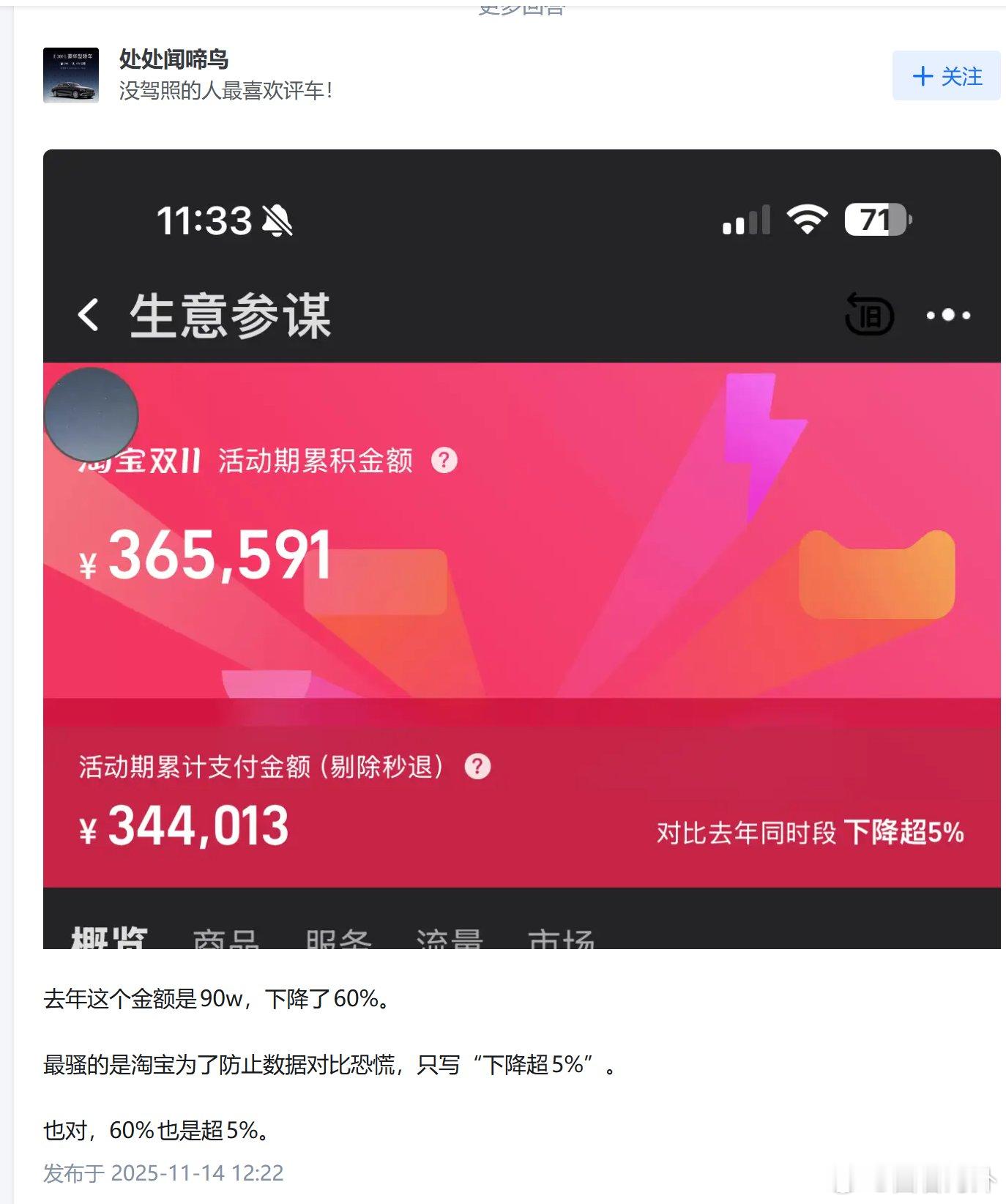

3. 平台监管存在漏洞:电商平台的动态定价算法为套路提供了便利,商家可实时根据库存、竞品价格调整售价,甚至出现“消费者越关注,价格涨得越快”的大数据杀熟现象。尽管平台宣称“禁止先涨后降”,但对“原价”的定义模糊,商家只需标注“历史参考价”即可规避监管,导致违规成本极低 。

三、监管已出手!这些违规行为遭重罚

针对价格乱象,监管部门今年加大了查处力度:市场监管总局提前发布《“双11”网络集中促销经营活动合规提示》,明确严禁价格欺诈、虚假宣传等行为;浙江省已立案查处32起家电以旧换新中的价格违法案件,对存在先涨后降、骗补套补的商家,直接取消活动参与资格并追缴国家补贴资金;武汉、宿州等地也清退 了一批违规企业,其中宿州市佳和电子因“先涨价再折扣”被取消以旧换新资格 。

律师明确表示,商家宣称“历史最低价”却实际涨价,或付定金后变相抬价,均构成价格欺诈,消费者可依据《消费者权益保护法》主张三倍赔偿。若优惠券宣传与实际发放情况不符,还可能构成虚假宣传,需承担相应法律责任 。

四、消费者避坑指南:这3点一定要记牢

1. 下单前查历史价:通过购物平台的“价格走势”功能,或第三方工具查询商品近3个月的实际成交价,避开标价突然暴涨的商品,尤其警惕“原价虚高”的款式。

2. 留存完整证据:截屏商品详情页的原价、优惠规则、客服承诺,保存订单截图和支付凭证,至少留存3个月。若遇到价保期内降价、定金不退等问题,可直接凭证据投诉 。

3. 选对维权渠道:协商无果时,可通过黑猫投诉、消费保小程序快速提交诉求,或拨打12315热线、关注“信访”公众号投诉。涉及国补、以旧换新的纠纷,还可向当地商务局举报,要求追缴违规商家的补贴资金 。

双十一的核心本是“让利于消费者”,但先涨后降的套路不仅透支了消费者的信任,也破坏了行业的良性竞争。随着监管力度的加大和消费者维权意识的提升,靠价格猫腻赚钱的商家终将被市场淘汰。对于消费者而言,理性对比、留存证据才是应对套路的最佳方式——毕竟,真正的优惠不该是复杂的数字游戏,而应是明明白白的实惠。