前不久,中国航天员在空间里烤鸡翅视频被全球关注,大家都觉得这零重力的环境下烤出的鸡肉外焦里嫩,汁水充盈,一定非常好吃。这才没过几天,国际空间站那边却突然办起了太空烹饪比赛。俄罗斯宇航员做奥利维尔沙拉,美国宇航员卷寿司、烤披萨,但是这怎么看都是典型的“白人饭”,实在是没啥技术难度。

不过单看时间点,这个“巧合”实在太巧了。中国航天员刚把烤箱门一关,美国宇航员那边就端起披萨;中国人刚展示“美食自由”的空间站生活,国际空间站马上开始“白人饭大赛”。两者之间不必非说因果,但某种竞争意味,确实扑面而来。

因为当世界讨论太空烹饪的时候,讨论的重点其实并不是一块鸡翅,而是一个国家的航天科技实力。能不能煮食、能不能加热、能不能储存、能不能控制油烟和颗粒漂浮,背后对应的是空间站电力设计、环境稳定性、舱内循环系统、封闭式设备的可靠性……这些技术中国用了不到三年就跨上了一个新台阶,而国际空间站在长期使用老旧设备的情况下,反而开始显得“吃力”。

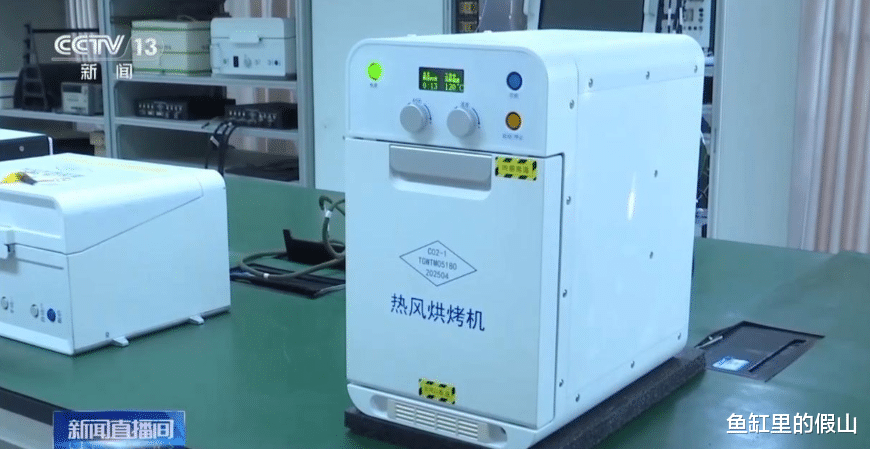

事实上,中国空间站为什么能烤鸡翅?不是因为航天员嘴馋,而是因为我们拥有比国际空间站更现代化的厨房。中国空间站刚上了新家电热风烘烤机,解决了太空微重力环境下热量难以均匀分布的世界性难题。在地球上,烤箱依靠热空气上升、冷空气下降的自然对流来均匀加热。但在太空失重环境下,热空气会停滞不前。中国团队采用的“立体热风循环技术”,通过内置风机主动驱动热空气在密闭腔体内360度循环,模拟了地面的对流效果,从而实现了快速均匀加热。

此外在密闭的空间站内,烹饪带来的油烟和食物碎屑是重大安全隐患。中国的热风烘烤机也解决了这个问题,该设备并非简单地将油烟排到舱内,而是内置了一套“微型抽油烟机系统”。烘烤产生的油烟会被吸入一套包含高温催化氧化技术和多层过滤网的净化装置,将油脂和有害物质分解为二氧化碳和水,确保排出的气体洁净无害。

反观国际空间站,长期以来并没有真正意义上的厨房,他们的加热方式仍主要依赖加热袋和热水重构食物,很多菜只是“冲泡型”,味道更接近“太空版自热米饭”。于是这一次他们做寿司、披萨,乍看很厉害,其实制作方式依旧局限,寿司不是现场煮饭,只是把提前处理好的米团与蔬菜组合到一起;披萨也不是烤制,而是将预包装加热食品摆盘拍照,看着热闹,技术含量远低于真实烤制。

所以国际空间站这次突然搞比赛,更像是一种“回应式活动”:你能烤鸡翅?那我也来展示我们不是只能吃加热食品。你展示生活品质?那我也不能落下。只不过,无论从设备条件还是舱内环境,国际空间站的烹饪体验都明显落后一代,这点他们自己其实也心知肚明。

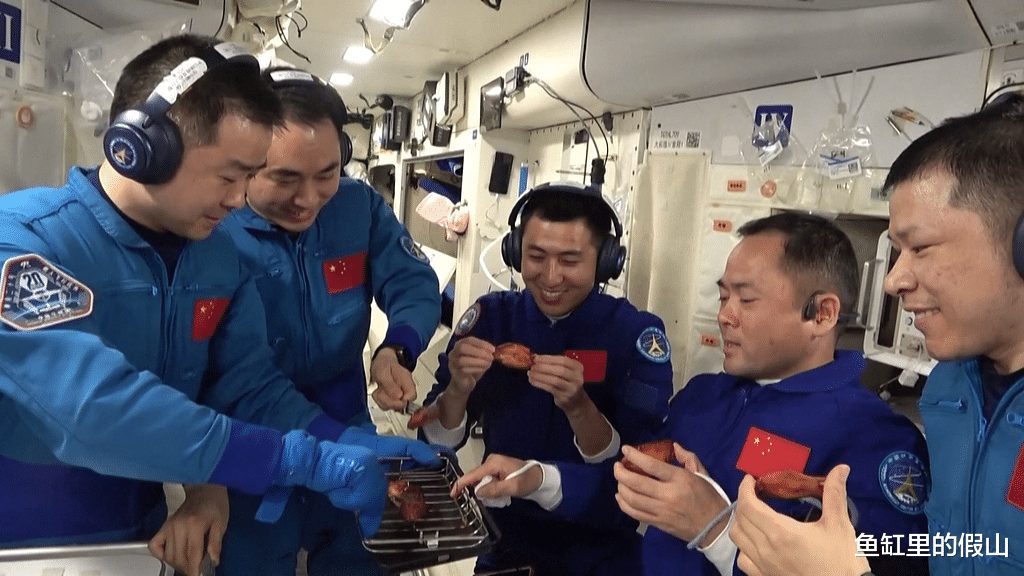

中国人看到自己航天员在太空里烤鸡翅,第一反应是自豪:这是航天技术带来的生活质量进步;这是中国空间站高度自主化和系统完整度的体现。而国外网友看到国际空间站的活动,评论区却莫名出现一种“努力追赶”的味道。有人说这是“被中国刺激得坐不住了”,也有人调侃“白人饭终于冲出地球轨道”。可不管怎样,一个事实在讨论中被不断强化,如今谈“太空日常生活”,世界越来越习惯以中国空间站为标杆。

这种心理变化背后,是格局的变化。曾经国际空间站是世界唯一有人长期驻留的轨道基地,而中国被挡在“国际合作”体系之外二十多年。但今天,当中国空间站成为世界上最年轻、最现代、系统最完整的太空平台,当它能让航天员在400公里高空烤鸡翅、做宫保鸡丁、吃饺子、过年、直播、做实验……那么生活化的画面自然会刺激别人重新审视中国航天的地位。

真正的竞争并不是谁做饭更好吃,而是谁的空间站更先进、更安全、更可靠、更适合人类长期驻留。能否烤鸡翅只是一个象征,它象征着一个国家是否拥有从能源管理到舱内环境控制、从封闭式设备设计到高效物资循环的一整套成熟技术。而当中国空间站轻松做到了,国际空间站焦急地搞起了活动来“秀肌肉”,效果反倒显得更像一句暗暗承认的事实:中国空间站已经成为新的太空生活标杆。

太空本应是人类合作的前沿,但现实世界的科技竞争从来不会因为轨道高度变高而消失。当国际空间站以比赛形式试图展示“我们也可以”,实际上是因为真正的竞争已经发生了焦点变化,过去是“谁能上太空”,后来是“谁能干大实验”,而现在,越来越成为“谁能在太空让人类像地球一样生活”。

从这个角度看,中外空间站的烤鸡翅与白人饭,表面是厨艺比拼,内里是技术比拼,深层则是体系比拼。中国展示的不是一道菜,而是一个新时代空间站的生活能力;国际空间站展示的不是比赛,而是在告诉世界:他们也不想被淘汰。

而未来的太空竞争还会继续,也会越来越“生活化”。毕竟,当一个国家能够在太空把最普通的烟火气做得有声有色,这背后往往代表着它最不普通的航天实力。如果说国际空间站这次烹饪大赛真的是被刺激的,那我只能说一句:刺激是好事,因为对手越努力,中国航天越显得遥遥领先。

评论列表