早上蹲在厨房捡青菜,刚站起来就天旋地转,扶着冰箱才稳住;想给孙子拿牛奶,转身就忘了要做什么;晚上看电视时,手指尖发麻像过电——这些“小毛病”,可能是血管给你的紧急警告!

一、身体发出的“血管预警信号”,别当“老了”对待!1.短暂性头晕:体位改变时的“脑缺血警报”很多人认为“蹲久了站起来头晕”是正常的,但如果频繁发作(一周3次以上)、持续时间长(超过1分钟),或伴随眼前发黑、站立不稳,就要警惕脑供血不足。

2.记忆力减退:“丢三落四”不是老了,是血管的问题“人老了记性差”是误区!如果最近总忘记近期事件(比如昨天吃了什么、钥匙放在哪里),或“转身就忘”(比如刚说要打电话,转眼就忘了号码),可能是脑血管循环不良导致的。

3.肢体麻木:“手脚发麻”是血管在“缺氧”如果经常出现一侧手指/脚趾发麻(比如右手无名指、左脚脚趾),或手臂/腿无力(比如拿筷子手抖、走路腿发软),要警惕肢体供血不足。

4.胸闷气短:“胸口发闷”是心脏的“求救信号”爬楼梯比以前累(以前能爬5层,现在2层就喘)、走几步就胸口发闷(像压了块石头)、休息后缓解——这些是心肌缺血的典型表现。

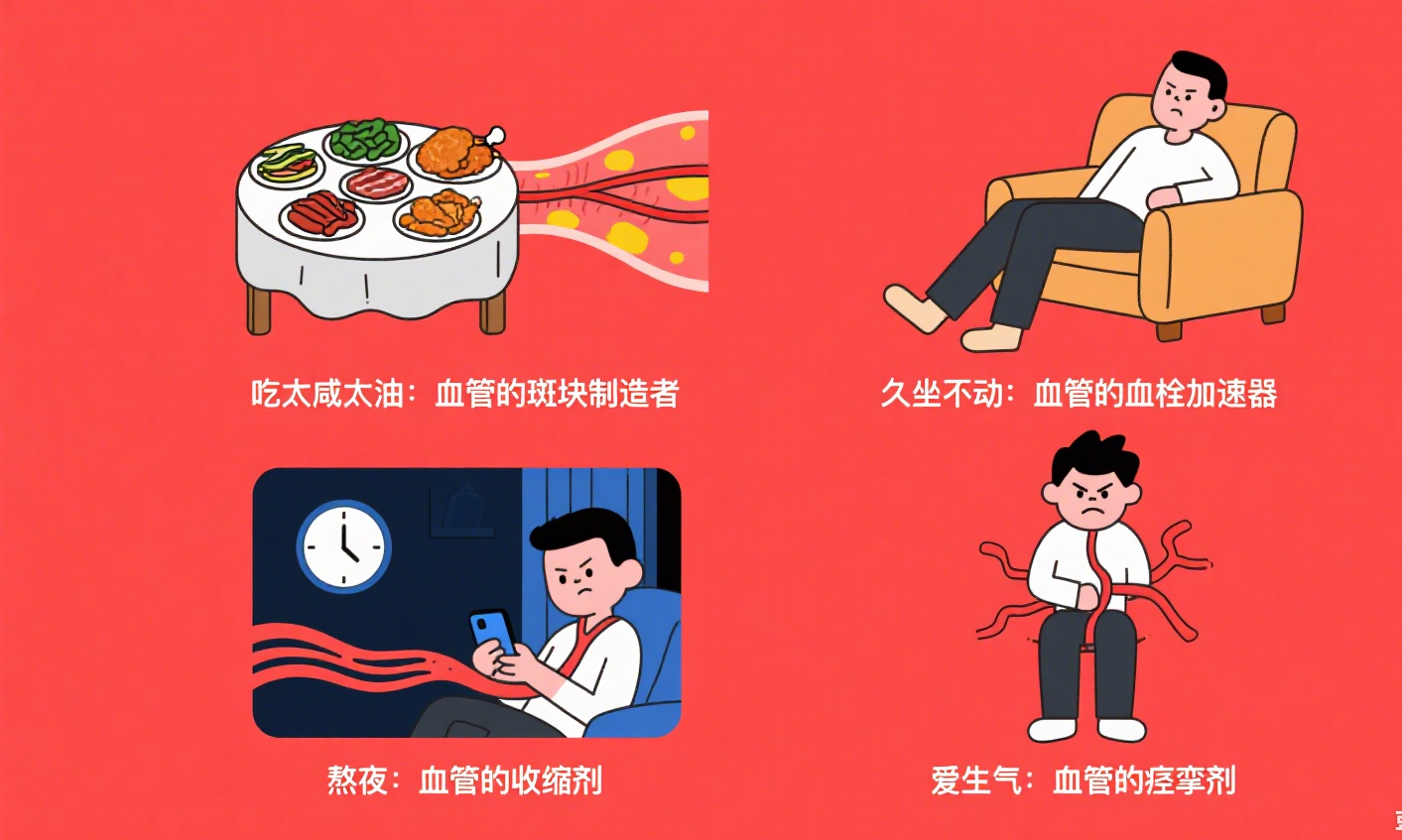

腌菜、腊肉、油炸食品(比如炸鸡、油条)是很多人的“心头好”,但它们含大量盐和饱和脂肪:

2.久坐不动:血管的“血栓加速器”办公室久坐、回家躺沙发——长期缺乏运动,会导致血液循环减慢,血液中的血小板容易聚集形成血栓。

3.熬夜:血管的“收缩剂”熬夜看手机、刷视频,会导致体内肾上腺素(“压力激素”)升高,使血管收缩变硬,血压上升。

4.爱生气:血管的“痉挛剂”经常发脾气、焦虑、抑郁,会激活交感神经,释放大量“去甲肾上腺素”,使血管剧烈痉挛(像水管突然收缩),血压骤升。

血管“堵”了再治,不如“没堵”时就预防。以下3个习惯,帮你让血管“年轻10岁”:

1.饮食:多吃“血管清道夫”,少吃“斑块制造者”2.运动:每天30分钟,让血管“动起来”3.作息:睡够8小时,让血管“修复”

高血压、糖尿病、高血脂是血管疾病的“导火索”,必须严格控制:

·高血压患者:按时吃降压药(比如氨氯地平、缬沙坦),把血压控制在130/80mmHg以下;

·糖尿病患者:控制饮食(少吃糖、淀粉),按时吃降糖药(比如二甲双胍)或注射胰岛素,把血糖控制在空腹7.0mmol/L、餐后2小时10.0mmol/L以下;

·高血脂患者:少吃油腻食物,吃降脂药(比如他汀类药物),把“坏胆固醇”控制在2.6mmol/L以下(有冠心病的人要控制在1.8mmol/L以下)。

3.科学用药:在医生指导下,改善血液循环对于已经出现轻微血管问题(比如频繁头晕、忘事、手脚发麻、胸闷)的人群,除了调整习惯,还可以在医生指导下服用银杏蜜环口服溶液等药物,辅助改善血液循环。

血管“没堵”的时候,就是最好的预防时机!血管疾病不是突然发生的,而是10年、20年坏习惯的积累。头晕、忘事、手脚麻——这些“小毛病”,是血管给你的最后一次“改过机会”。

守住血管健康,其实很简单:

·少吃一口咸,多走一步路;

·早睡一小时,定期做体检;

·若出现轻微症状,在医生指导下服用银杏蜜环口服溶液等药物,改善血液循环。

记住:血管“堵”了再治,不如“没堵”的时候就重视!让我们一起养成好习惯,守住心脑健康,享受美好的晚年生活!