第4天:9月15日,星期一,阴有小雨

今日控糖笔记: 血糖监测是了解病情、评估效果、调整治疗方案的关键。初始阶段,建议记录空腹、三餐后2小时及睡前的血糖值,形成完整的血糖谱。

昨天在书店和公园长椅上的“秘密行动”,像给心里那片荒芜的焦土,勉强洒下了一丁点带着迟疑的种子。那本《现代糖尿病防治指南》被我藏在工具箱最底层,上面严严实实地盖着些废旧砂纸和几副半新不旧的手套,像掩护一个至关重要的军事机密。

夜里睡得并不踏实,脑子里反复回放着书里那些图表和数字,混杂着对今天要去医院“最终判决”的恐惧。天还没亮透,我就醒了,听着窗外淅淅沥沥的雨声,心里也湿漉漉、沉甸甸的。

该来的,总要来。

起床时,我刻意留意了一下腰,动作比平时迟缓些,算是把周末“闪了腰”的戏码做个收尾。翠英已经起来了,正在厨房忙活。空气中弥漫着米粥的香气,但今天,这味道不再只是温暖,更是一种明确的警示。

“今天雨不小,去厂里多穿点。”翠英端着粥出来,看着我,眼神里有关切,但已没了周末那份紧张。我的“表演”看来是成功的,她相信我只是普通的肌肉劳损。

“嗯,”我应着,坐下,目光扫过餐桌。白米粥,馒头,咸菜。典型的、我吃了半辈子的早餐模式。但今天,我看着那碗稠粥,胃里条件反射般地开始计算它的“含糖量”。书里说,稀粥升糖特别快。

我端起碗,没有像往常那样大口吞咽。我喝得很慢,一边喝,一边观察着翠英。她正低头小口吃着馒头,没留意我。我趁她不注意,几乎是屏住呼吸,将剩下的小半碗粥,迅速地、不动声色地倒进了脚边垃圾桶的深处,用废纸盖住。然后,我拿起一个馒头,掰了一小半,慢慢地嚼着。心里有个声音在说:今天要去抽血,不能吃太多。

这是一种极其别扭的感觉。在自己家里,吃一口饭都像在做贼。对食物的警惕,取代了享受。这大概就是那本书里说的,“生活方式干预”的开始?以一种如此憋屈的方式。

“就吃这么点?饱了?”翠英看我放下筷子,有些诧异。

“啊,雨天人没胃口,腰还有点不得劲,吃多了胀气。”我抹了抹嘴,站起身,穿上那件洗得发白的工装外套。胸口内侧那个口袋,空荡荡的,但那份被烙印的感觉,却比装着体检报告时更加清晰。

“我走了。”

走出家门,雨丝冰凉地打在脸上。我没有去厂里,而是直接坐上了开往市人民医院的公交车。车厢里拥挤、沉闷,混合着湿漉漉的雨伞和人体散发出的复杂气味。我紧紧抓着扶手,看着窗外飞速掠过的、被雨水模糊的街景,感觉自己正被运往一个命运的审判台。

内分泌科门外,拥挤不堪。等待叫号的时间,每一秒都像一个世纪。我坐在冰凉的塑料椅子上,周围是形形色色的病人,有面色蜡黄的老者,有体型肥胖的中年人,也有看起来和我一样、眼神里带着惶恐和初来乍到不安的“新人”。空气中弥漫着一种共通的、压抑的痛苦气息。在这里,我不再特殊,我只是他们中的一个。

“王铁柱!”护士的声音像一道鞭子,抽在我紧绷的神经上。

我几乎是弹了起来,跟着她走进诊室。医生是个戴眼镜的中年男人,表情严肃,目光锐利。他接过我递上的体检报告,扫了一眼,又抬头看了看我。

“王铁柱?空腹血糖9.8。”他的语气没有任何波澜,“之前知道自己血糖高吗?”

“不……不知道。这次体检才……”我的声音有些干涩。

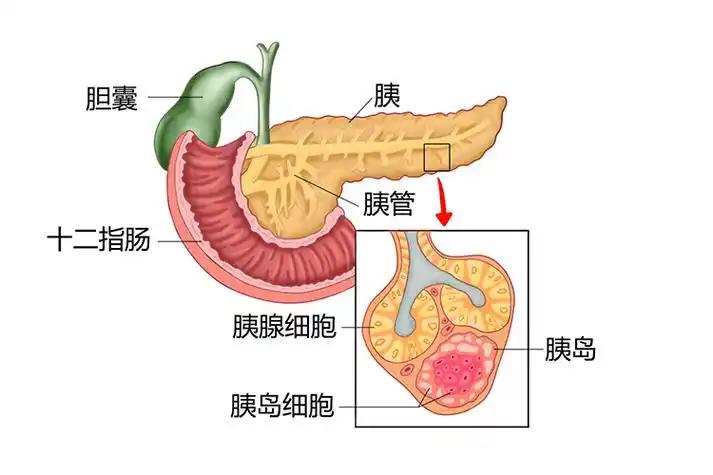

“家里有人得糖尿病吗?”“好像……我父亲晚年血糖有点高,但没听说确诊。”医生点了点头,在病历本上飞快地写着。“你这个数值,糖尿病是基本可以确定了。为了更准确评估,今天需要再测一下空腹血糖,另外,加测一个糖化血红蛋白。”“糖化……血红蛋白?”这个陌生的词让我一愣。“嗯,这个指标能反映你过去两三个月的平均血糖水平,比单次测空腹血糖更可靠。”

过去两三个月?我心里一沉。那岂不是说明,我这个“故障”已经存在一段时间了,而我自己浑然不觉?

抽血的过程很快。护士熟练地绑上压脉带,酒精棉球的冰凉触感之后,是针尖刺入皮肤的细微刺痛。我看着暗红色的血液被吸入真空管,仿佛看到自己那些失控的、在血管里横冲直撞的糖分,正在被抽取、被量化、被审判。

“结果下午出来。”护士递给我一根棉签。

等待结果的那个上午,是我人生中最漫长的几个小时。我在医院走廊里来回踱步,在院子里冒着细雨一根接一根地抽烟(明知不该,却无法控制),坐在花坛边沿看着雨水在地面汇成浑浊的水流。脑海里一会儿是书上那句“完全可以控制”,一会儿是论坛里那些“截肢”、“失明”的可怕字眼。希望和绝望,像两个势均力敌的摔跤手,在我心里反复搏斗、角力。

下午,当我再次坐在医生面前,看着他手里那张印着数据的报告单时,感觉呼吸都要停止了。

“空腹血糖9.5,糖化血红蛋白8.2%。”医生推了推眼镜,“诊断很明确,2型糖尿病。”

尽管早有准备,但当“糖尿病”这三个字被医生用如此确凿无疑的语气说出来时,我还是感觉眼前黑了一下,仿佛脚下的地面裂开了缝隙。

“8.2%……严重吗?”我声音发颤地问。

“正常值一般在6.5%以下。你这个水平,表明你近期血糖控制得很不理想,需要立即进行干预。”医生的语气依旧冷静,“目前看,并发症风险中等,但如果不加控制,风险会持续升高。”

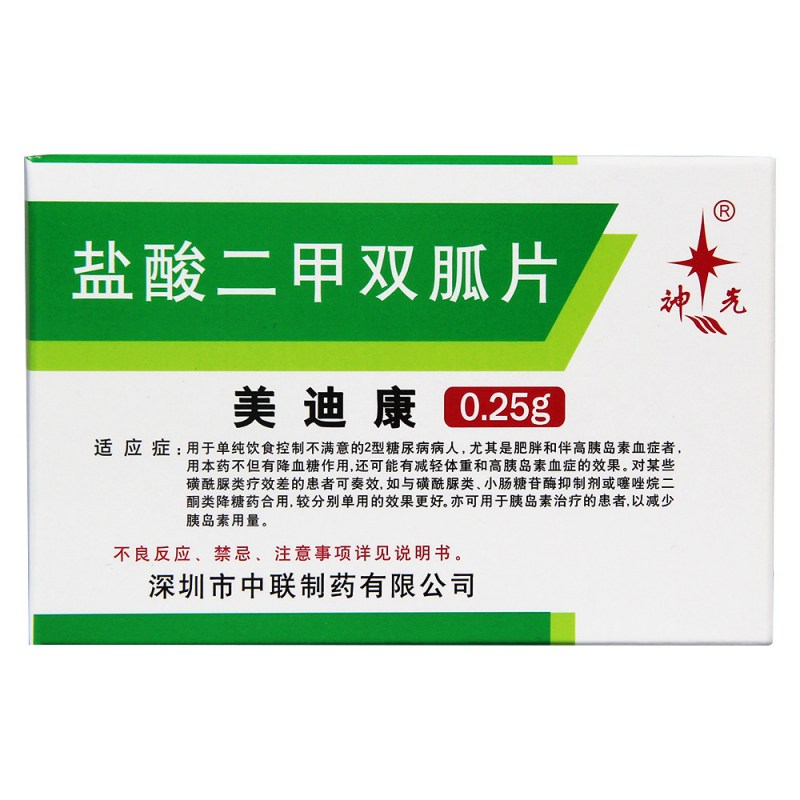

他拿起处方笺:“我先给你开一种口服药,二甲双胍,可以改善胰岛素抵抗,先从每天一次,一次一片开始。最重要的是生活方式干预,饮食和运动是基础,药物是辅助。你要学会自己监测血糖……”

“医生,”我忍不住打断他,问出了那个憋了两天的问题,“这个病……我还能干活吗?我是机械厂的,力气活。”

医生抬起头,看了我一眼,那眼神似乎比刚才柔和了一点点:“只要把血糖控制好,不影响你正常工作。相反,规律的体力活动对控制血糖还有好处。但是,要注意避免过度劳累,尤其要预防低血糖。”

还能干活!这句话,像一道特赦令,让我几乎要瘫软在椅子上。只要还能干活,我就还是家里的顶梁柱,就还有价值!

医生又详细交代了如何用药,如何监测血糖(他建议我先从测空腹和三餐后2小时开始),以及下周再来复诊。我像小学生听讲一样,拼命点头,努力记住他说的每一个字。

拿着处方单和缴费单走出诊室,我站在人来人往的走廊里,长长地、长长地吁了一口气。悬了两天多的那只靴子,终于落地了。砸得很重,很疼,但,终究是落地了。

诊断明确了,是糖尿病,2型的。药,开了。监测血糖,要开始学了。路,清晰地摆在了面前,一条必须走下去的、艰难的路。

我去药房取了药,那个白色的小药瓶,握在手里,轻飘飘的,却代表着我的“终身刑期”正式开始。我把药瓶和医生写的注意事项一起,小心翼翼地塞进工装内侧那个曾经装过体检报告的口袋。这一次,不再是藏着恐惧,而是装着……一份沉重的、必须执行的“生产任务书”。

雨已经停了,天空依旧是铅灰色。我走在回家的路上,脚步却比来时,莫名地踏实了一点点。

未知的恐惧,被确定的艰难所取代。而艰难,至少,是可以去面对、去搏斗的东西。

回到厂里,下午的工间休息,我破天荒地没有和工友们凑在一起抽烟吹牛,而是一个人溜达到车间后面的小仓库,反锁上门。就着窗外昏暗的光线,我再次翻开了那本藏在工具箱里的《指南》。这一次,我看的是关于“血糖监测”和“口服药物”的章节。

……作用机制……可能的不良反应……监测的时间点和意义……

那些原本枯燥的医学名词,此刻因为与自己的命运息息相关,而变得无比生动和具体。我知道,从明天开始,我将不再是那个只需要埋头干活的王铁柱了。

我还得把这个秘密,继续藏下去。至少,在我想好怎么跟翠英开口之前,在我自己能勉强驾驭这“五驾马车”之前。

但此刻,捏着口袋里那瓶小小的药,我感觉到一种前所未有的决心。这场一个工人与一种慢性病的战争,就在这个雨后的下午,悄然打响了第一枪。

——未完待续。敬请持续关注!

结语

王铁柱的第四天向我们揭示:

面对糖尿病,最艰难的一步往往是从否认走向接受。当你鼓起勇气走进诊室,拿到那份确切的诊断时,你实际上已经夺回了人生的部分主动权。前路固然需要跋涉,但每一步都通向更可控的未来。医生的诊断是地图,药物是你的装备,而知识,将照亮前行的每一步路。从这一刻起,请把注意力从“为什么是我”转向“我现在能做什么”,这才是战胜疾病最有力的第一步。