胃溃疡是一种常见的消化系统疾病,指的是胃黏膜受到胃酸和胃蛋白酶的侵蚀,形成了溃烂的伤口。很多人以为只是胃疼,其实溃疡是胃在自我消化。常见原因包括感染幽门螺杆菌、长期服用止痛药(如阿司匹林、布洛芬等)、饮食不规律、压力大或长期吸烟喝酒。典型症状有上腹部隐痛、烧灼感、反酸、恶心,常在空腹或夜间加重,吃点东西后会稍缓解。若疼痛突然加剧、呕血或黑便,则可能是溃疡出血或穿孔,必须立即就医。

2016年,27岁的徐俊凯是一名来自上海某理工大学的在读博士生。导师项目繁重、毕业压力大,让他几乎每天都不得不待在实验楼到凌晨,通宵赶论文是常态。而泡面、外卖、咖啡就成了三件“续命法宝”,为了提神,徐俊凯甚至一天能喝五六杯咖啡,饿了就啃面包、炸鸡,最常说的一句话是“能量优先,营养以后再说”。那时候的他,年轻、拼命,也坚信身体抗一抗就过去了。徐俊凯没有想到,这些看似平常的小习惯,正在默默地蚕食着自己的胃。

2016年6月11日截稿前一晚,徐俊凯坐在实验桌前,眼睛盯着屏幕,连夜修改数据。咖啡一杯接一杯下肚,胃早已空得打颤。忽然,他的上腹像被烙铁压住,先是隐隐发热,随后一股钝痛从胃口往上爬,像有人用钩子往里拽一样。徐俊凯的脸瞬间僵住,呼吸不敢太深,紧接着,喉咙里涌出一股酸味,顺着嘴里往外溢。那酸苦像铁锈混着陈醋,呛得他连连干咳。几秒钟后,疼痛变得更深、更硬,徐俊凯本能地弯下腰,双手死死按着上腹,额头冒出细密的冷汗。疼得厉害时,他几乎站不起来,只能靠在椅子边上,肩膀一耸一耸,像在忍一阵无法喘气的抽痛。

过了一会儿,徐俊凯艰难地撑起身子,缓慢吸气,手还捂在胃上,汗顺着手腕往下滴。他伸手拿起温水,喝了几口,咽下去的瞬间又一阵火烧般的刺感。徐俊凯掰下一片止痛药吞下,又抓了几块苏打饼干,小口咬着。那一刻,喉咙仍涩,但胸口的火似乎被按低了一些。他缓缓伸展身体,摸着胃口顺时针揉了几下,痛感变得钝钝的,终于不再一阵一阵地钻。徐俊凯抬起头,脸色依旧苍白,但眉间的紧绷稍微松开,呼吸也顺了些。为了防止再犯,他特意装了壶热水放在腹部,并时不时站起来活动一下身体。渐渐地,这股疼痛再也没出现过,徐俊凯也就没有放在心上了。

一周后,徐俊凯在每周一次的组会上进行项目汇报,他连着讲了三个小时。早餐草草喝了杯咖啡,中午又靠功能饮料顶饿。话讲到一半,胃里突然一阵抽紧,像被绳子勒住,他脸色立刻变白。徐俊凯下意识地用手护着上腹,嘴角微微抽搐,额头的青筋暴起,整个人僵硬地坐在椅子上。那股痛像钉子一点点往深处钻,酸水一阵阵从胃涌到口腔,舌尖发麻,喉咙灼得难受。他强忍着不吐,咬牙试着深呼吸,胸口却像被塞了石头,越吸越憋。很快,冷汗顺着徐俊凯的鬓角流下来,手心冰凉。一旁的导师忍不住关心他怎么了,他抬起手想示意“我没事”,可手臂一抖,几乎拿不稳笔。

下一秒,疼痛突然加剧,像有刀在胃里搅,冷汗瞬间湿透了他的衬衫。徐俊凯忍不住弯腰,整张脸因疼痛而扭曲,唇边已经发青。与此同时,胃里的灼烧感越来越强。突然,喉咙间一阵热流,他猛地呕出一口混着咖啡色液体的呕吐物,带着明显的血丝。而此时他的胃还在抽搐,像被扯开了一道口子。徐俊凯的眼神开始发虚,嘴唇抖着,呼吸断断续续,胸口起伏剧烈。他抓着同学的胳膊,指尖冰凉、没力气,声音微弱得几乎听不见:“快……送我去医院。”

到医院时,徐俊凯整个人蜷在担架上,脸色灰白,唇无血色。医生先为他抽血、做心电图和腹部B超,随后安排了胃镜检查。检查结果显示:血常规:轻度贫血,血红蛋白104g/L;血清尿素正常,但C反应蛋白略升高,提示有慢性炎症活动;胃镜:胃窦部可见凹陷、边缘发白的黏膜溃烂区,中央可见新生血痂,周围黏膜充血、水肿明显,还有轻度胃液反流。活检取样送病理后,镜下结果显示典型的慢性活动性溃疡改变,并伴有幽门螺杆菌阳性。医生摘下手套,沉声说道:“是胃溃疡,还伴有轻微出血,幸好来得及时,再晚一点可能就穿孔了。”徐俊凯听完,指尖轻颤,喉结微动,脑海里一片空白。

回到诊室,医生一边看着报告,一边在病历上写字。徐俊凯靠在椅子上,声音沙哑地问:“我之前已经根除过幽门螺杆菌,也一直注意饮食,怎么还会溃疡?”医生停下笔,抬头注视着他说:“你确实根除了感染,但溃疡的形成不只是细菌的问题。长时间的精神压力、饮食不规律、咖啡因刺激、过度疲劳都会让胃酸分泌异常,再加上你经常空腹、熬夜喝功能饮料,这种环境下,胃黏膜很难修复。”徐俊凯怔怔地看着化验单,喃喃道:“原来不是病菌复发,而是我自己逼出来的。”医生点头补充:“年轻人最大的误区,就是以为根除了细菌就没事了。可胃病怕的不是一次,而是长期透支。你这次是警告,如果再忽视,下一步就是穿孔或大出血。”

医生在处方单上写下“奥美拉唑”,随后耐心解释:“这是一种质子泵抑制剂,可以有效抑制胃酸分泌,让溃疡有机会愈合。你的胃黏膜现在就像被反复刮伤的皮肤,如果胃酸继续刺激,伤口永远不会长好。”徐俊凯微微点头,低声问:“多久能好?”医生答道:“一般需要6到8周的治疗,但必须规律服药,不能间断。早上空腹吃药,饭后再服保护黏膜剂。若症状缓解也不要停药,否则容易复发。”医生看着他疲惫的神情,又叮嘱:“奥美拉唑虽好,但不能长期滥用。复查胃镜后,我们再决定是否减量。”徐俊凯接过药单,指尖仍在发抖,那一刻他第一次真切感受到年轻身体的脆弱——不是不倒,而是正在一点点被消耗。

医生递给他一张打印好的生活建议单,上面密密写着几条要求:规律三餐、戒咖啡、戒熬夜、减少功能饮料、避免空腹工作。医生语气温和却坚定:“你要学会把胃当朋友,不是工具。饿了要吃,困了要睡,心急时深呼吸。工作能晚点交,但身体错过了修复时间,代价更大。”他顿了顿,又补充道:“别以为年轻能扛,溃疡反复发作后可能癌变,尤其是有幽门螺杆菌感染史的患者。以后半年复查一次,哪怕再忙也别拖。”徐俊凯低头看着单子,眼神有些黯淡,却用力点了点头。

于是回到学校后,徐俊凯严格遵照医嘱。每天早上七点,他都会空腹服下一粒奥美拉唑,半小时后才吃早餐,餐食一律清淡:小米粥、蒸蛋、青菜是标配。此外,徐俊凯还彻底戒掉了咖啡,每天准点下班。每当师弟师妹打趣他“变养生了”,他只笑笑,继续喝手中的温水。偶尔胃里有轻微胀痛,徐俊凯就立刻放下工作,做几次深呼吸再继续。那段时间,他比以往任何时候都规律——三餐定时、早睡早起、不吃辣不喝酒。母亲打电话来叮嘱,他总是轻声说:“放心吧,我在学着照顾自己。”

9月19日,徐俊凯再次来到医院复查。抽血、呼气试验、胃镜一项不落。复查结果显示:血红蛋白恢复到132 g/L,C反应蛋白降至3 mg/L,提示炎症已基本消退。13C呼气试验结果为阴性,幽门螺杆菌已根除。复查胃镜显示:胃窦黏膜色泽均匀,原溃疡区已愈合,仅见轻度浅表性糜烂,未见活动性出血。医生看着报告,笑着说:“恢复得很好,再坚持两个月巩固期,就可以停药了。”徐俊凯长长舒了一口气,嘴角第一次露出真正的笑。

然而,就在他以为一切都步入正轨、身体彻底恢复的时候,一些细微而陌生的不适,又悄悄在体内重新滋生。

2017年11月22日,博士毕业后,徐俊凯终于放下论文和项目,回江西老家小住。这天午饭后,他突然觉得胃里有股奇怪的胀感,像被什么堵着,食物咽到一半卡在胸口,怎么都下不去。徐俊凯皱着眉揉了揉上腹,刚想喝口温水顺一顺,胃里却泛起一阵熟悉的热浪,从喉咙往上顶。那股酸气混着苦味,他连打了几个嗝,胸口却更闷。很快,一股灼烧感蔓延开,像有人在胃里点着了火,向四周扩散。徐俊凯的脸渐渐发白,唇色褪去,手不自觉按在胃口,呼吸一浅一浅。

不知情的母亲恰好端来水果,他摆了摆手,低声说“有点恶心”。话音还没落,喉咙里一阵酸水冲上来,徐俊凯下意识地弯下腰,嘴角涌出带血丝的胃液。那一刻,他的眼神空了几秒,呼吸紊乱,额头冷汗细密冒出,胸口随着疼痛起伏,像有一只手从里面紧紧扭住了胃。徐俊凯以为只是旧病复发,靠墙缓了几分钟,可疼痛不但没减,反而越来越深。胃部像被刀子一点点划开,每一息都能感觉到撕裂。他下意识想站起来,却一阵眩晕,脚步虚浮。

一旁的母亲吓坏了,慌忙上前扶着徐俊凯。他撑着桌角,嘴唇发青,喉咙里咯噔一声,又吐出一口黑褐色的液体。徐俊凯胃里像翻腾的水壶,痛得直往背后钻。他额角的青筋暴起,双手死死扣着腹部,指节发白。徐俊凯呼吸越来越急促,每吸一口气都带着颤音,喉咙里发出细微的嘶哑声。母亲急得哭着喊他名字,并拨打了急救电话。就在这时,徐俊凯整个人弯成一团,瘫坐在地上,一动不动……

救护车一路鸣笛,徐俊凯蜷缩在担架上,脸色苍白,唇边沾着暗红的血迹。医生一边测血压一边吸氧,血压只有82/50mmHg,心率急促。到医院后,急诊室灯光刺眼,医护们迅速给他抽血、上液体、准备胃镜。血红蛋白仅68g/L,提示严重贫血;肝功能异常,CEA和CA19-9飙升。胃镜推进时,医生神情凝重——胃体小弯处有不规则肿块,边缘高低不平,表面易出血。取活检后,病理报告写着那几个沉重的字:胃腺癌,低分化。医生放下报告,声音低沉:“肿瘤范围广,恐怕已经不是早期。”

进一步的CT检查证实:肝右叶多发低密度灶,部分已融合,提示转移;腹膜后淋巴结肿大,胃周血管受压。医生叹了口气,对父母坦言:“这是胃癌晚期,癌细胞已经转移到肝脏和淋巴系统。”徐母当场哭瘫在地,双手发抖,嘴里不断念叨着儿子的名字。徐父强忍泪水,声音沙哑:“只要还有办法,哪怕一点希望,我们都救。”医生沉默几秒,缓缓开口:“可以尝试化疗和靶向药物,虽然无法根治,但能减轻痛苦、延长生命。”徐父点头,签下治疗同意书,手指颤得几乎拿不稳笔。

入院后,徐俊凯接受系统化疗。第一周他还能微笑安慰母亲:“我没事,只是累了点。”但第二个疗程开始后,呕吐、脱发、乏力接踵而至。每一次注射药液,他的脸都白得几乎透明。护士帮他换药时,徐俊凯的手臂上青紫斑驳,血管像枯枝般脆弱。父母每天轮流守在床边,喂他喝水、擦汗。母亲看着儿子越来越瘦的脸,常背过身去偷偷抹泪。医生每周查房时语气愈发沉重:“肝功能在下降,药量要减。”徐俊凯的父亲强作镇定地点头,手却一直在抖,仿佛怕这次握不到儿子的手了。

第三个月初,徐俊凯突然出现剧烈腹痛和呕血,血色鲜红,几乎无法止住。医生紧急抢救,上止血药、输血、升压,病房外父母痛哭成声。经过一个小时的持续抢救,抢救室的门终于缓缓推开。主治医生摘下手套与口罩,额头的汗珠尚未干透,神情沉重,声音低哑:“对不起,我们已经尽力了。”这一句话像刀子一样插进徐母心里,她双膝一软,整个人跌坐在地上,喉咙里发出撕裂般的哭声。徐父呆立原地,眼神空洞,嘴唇抖动,却一句话也说不出来。刚刚还怀着一线希望的心情,此刻彻底坍塌。

“怎么会这样?不是说已经治好了胃炎吗?不是说他根除了幽门螺杆菌,复查一切正常吗?他年纪轻轻,平时又注意饮食,连咖啡都戒了,为什么还是变成了胃癌,还转移到肝脏?!”徐母泪流满面,声音嘶哑,她紧紧攥着那份病例,指节发白,泪水一滴滴打在纸上,模糊了报告上的字。她无法接受这个结果——儿子才二十七岁,从一个身体恢复良好的病人,竟在短短一年内被宣布死亡。她的哭喊像在问天,也像在问命。

徐父情绪也彻底崩溃,眼眶通红,声音颤抖着压不住怒意:“你们到底有没有查清楚?这三个月我们每天按时给他吃药,饮食清淡,早晚都记录体温,连半点刺激的东西都不让他碰。复查报告不是一直正常吗?到底是哪一步出错了?是不是药用错了?是不是病情被拖延了?我儿子那么年轻,怎么会走成这样!”他的话语断断续续,带着彻骨的痛与不甘。那种质问中没有攻击,只有彻底的绝望——他们想要一个答案,可答案永远不会回来了。

主治医生面对两位白发人送黑发人的场景,一时也哽咽无言,只能低头。徐俊凯是医院里少见的理想型病人——依从性极好,生活克制,从确诊胃溃疡到康复,每个环节都执行得近乎完美。为了找出答案,医生回到办公室,反复翻看他的病历,并逐条排查着所有可能的诱因,首先想到药物依从性。

可从处方记录到复诊回访,所有数据都显示——徐俊凯从未间断服药,剂量、时间都精确到分。药盒里每一次剩药数都与记录相符,没有任何随意停药的痕迹。再看生活作息,父母提供的监测日志更是细致:他戒了咖啡,远离宵夜,每天三餐定时;不抽烟、不喝酒,连外卖都严格控制;胃病后,他的生活几乎成了“模板化养生”。常见的危险因素一个不落地被排除,甚至连幽门螺杆菌复发的迹象也完全没有。

医生越看越觉得诧异,心头隐隐不安,最终将病例上交科室主任。主任仔细查阅所有资料——胃镜、CT增强扫描、肿瘤标志物报告,再一一核对病理切片,甚至放大影像反复比对。结果依旧让他皱紧了眉——无早期遗漏,无明显恶变征兆,一切都干净得近乎完美。这种病例太反常,像被命运故意扭曲过的结局,让人无从下手。

为了不放过任何细节,主任顶着压力亲自约谈家属。他问得极为细致:是否曾长期暴露于化学实验环境?是否接触实验溶剂或金属粉尘?是否服用过市面上的增强免疫产品?是否有潜在病毒感染史?是否在饮食上过度节食?然而父母的回答几乎完全否定。徐母声音颤抖:“他毕业后在企业研发岗工作,实验室都规范操作,戴手套、戴口罩,从不私用化学试剂。回家后更注意养胃,连维生素都问医生才吃,从没碰过什么保健品。身体一直很好,平常连感冒都少。”

徐母边说边掉泪,手中的纸巾早被拧成一团:“主任,我儿子从得胃炎那天起,就变得比谁都小心。他吃药、作息、复查都照规矩来,我们家没有癌症遗传,也没什么不良嗜好。可为什么他还是这样?难道努力活得健康,也躲不过吗?他才二十七岁啊……”

主任连忙安抚她的情绪,又反复询问实验室和公司是否存在辐射或化学污染。徐父沉着地回答:“我查过,他工作的地方全是安全级别高的洁净实验区。家里环境也干净,饮食都我们亲手做。”所有可疑因素都被否定后,主任胸口发紧——这年轻人,生活方式近乎无懈可击,可却依旧罹患恶性胃癌。

那一刻,他轻轻叹了口气,久久无言。报告纸在他手中微微颤动,他在备注栏里写下八个字:“病因不明,存档追踪。”随后,他郑重地将徐俊凯的病例归入疑难重症数据库——一个理性自律、几乎做对所有事的年轻博士,却仍倒在癌症面前。那行冷冰冰的记录,成了全科室无法释怀的疑问。

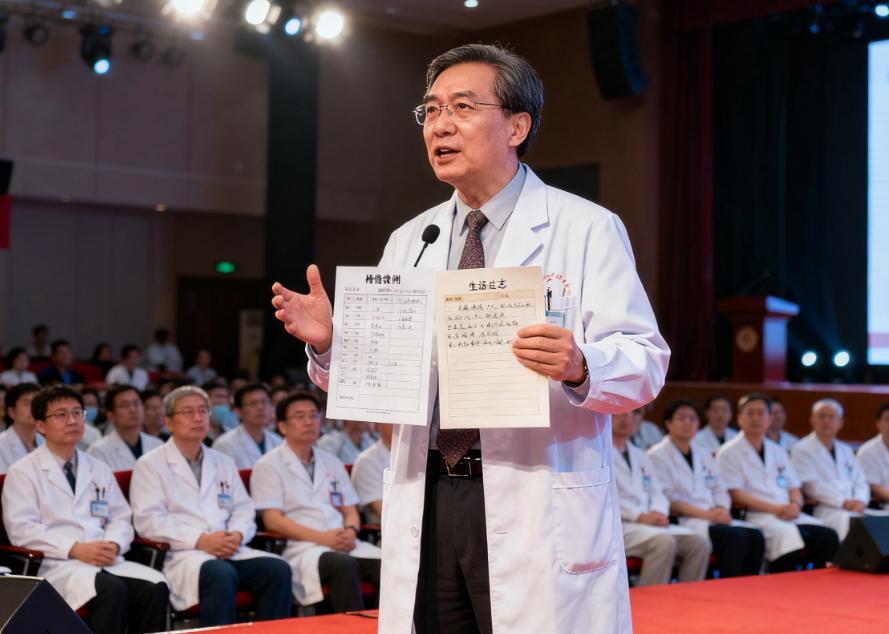

在次年四月的一场全国消化病学学术大会上,主任带着厚厚的病例资料走上讲台,郑重地展示了徐俊凯的病例。他在汇报中语气凝重:“这是一个标准化治疗、依从性极高的年轻患者。幽门螺杆菌彻底根除后,生活规律、饮食清淡、复查正常,却在两年内突发胃癌并迅速发生肝转移。我们复核了所有影像学、病理及生化指标,仍无法找到明确诱因。”

话音落下,会场陷入静默。几位专家低声交流,却都面露困惑。有人摇头叹息:“二十多岁的博士,健康管理这么严谨,还会癌变?太反常了。”就在众人沉思之际,前排的一位老专家抬起头。那是樊教授——国内消化肿瘤学界的权威人物,七十岁高龄仍活跃在临床一线。他微微皱眉,缓缓说道:“请把他的复查数据和生活记录发给我,我想仔细看一看。一个年轻、理性的科研人,能自律到这种程度,病变一定不只是偶然。”

台下顿时一阵骚动,许多医生互相低语:“樊老开口了。”在学术圈里,这位老教授被称为“病例终审者”,他的发言往往意味着新的发现即将出现。很快,樊教授就调阅了徐俊凯的全部资料——从最初确诊到每一次复查报告,从用药记录到生活日志。他的目光在屏幕上停留良久,终于开口:“病例排查得很细,但还有两个关键问题被忽略。”

他抬头看向主任,语气平稳而锋利:“我还需要确认几件事:第一,他在确诊溃疡前,是否做过系统的胃酸分泌功能评估与幽门部位的重复活检?第二,根除幽门螺杆菌转阴之后,这两年里,有没有长期服用所谓‘养胃’制剂、碱性饮品或保健类中成药?第三,饮食里是否存在持续、隐匿的促癌暴露,比如某些自制偏方或被忽略的添加物?”

主任翻阅随访表,尽量平稳地回应:“樊教授,徐俊凯根除后依从性极好:戒咖啡、戒宵夜、三餐规律;腌制、烟熏、高盐类食物基本不碰;厨房与餐具消毒也严格执行。药物方面,只在复诊建议下短期使用抑酸与护胃药,没有私自加量。每三个月复查:呼气试验阴性、胃镜未见可疑灶、肿瘤标志物在参考区间、腹部影像也无异常。直到这次急转直下前,我们确实没有获得明确预警信号……”

樊教授抬手,制止了主任继续解释。他目光坚定却不失温和:“纸面上的合格,不等于生理层面的平’。你们看到的是规范与克制,我担心被忽略的是长期、细小、看似无害却持续存在的做法。很多风险,不在一次做错,而在日日夜夜的过度做对里。”台下几位专家相互对视,神情一凛,开始迅速记录。

按此思路,主任再次联系了徐俊凯的父母,逐条回忆生活细节。经过提醒,徐俊凯的母亲终于回忆起一件她原本以为无关紧要的小事,这才拼凑出一段被所有人忽略的真相。

樊教授深深叹了口气,合上本子,在大会的后续汇报里郑重说道:“这是一个极具代表性的病例,却又是临床中最容易被忽视的类型!徐俊凯在查出胃炎后,生活方式做了巨大调整,不熬夜、不喝咖啡,饮食清淡规律,复查也都严格按时完成。所有数据看起来都堪称完美,临床医生都找不到明显的漏洞,但偏偏就是在这份完美的背后,有三个极其细小疏忽点……

他顿了顿,继续道:“这不是单一事件,全国范围内类似的病例真的太多了。临床上许多通过吃奥美拉唑来保护胃黏膜的人也和你一样,在服药时犯了3个大错,看似稳定了胃肠道,实则是加速胃黏膜的元凶,如果他能早点注意到,也不至于酿成这般无可挽回的地步……”

忽视细节一:空腹服药后未及时进食

徐俊凯的生活总是被时间切割得极细。他每天七点准时起床,喝下一杯温水,再吞服一粒奥美拉唑。为了让药物充分吸收,他习惯空腹等待半小时再吃早餐。可实验数据一多,时间便被压缩,他往往一边看论文、一边改报告,等意识到该吃饭时,已过去了近一个小时。胃里空荡荡的,只有药物在起作用,胃酸被抑制,胃壁却没有食物缓冲。表面上看,他在严格执行医嘱,实际上却让胃长时间暴露在不平衡的酸碱环境中。

空腹服药后长时间不进食,会造成胃内黏膜血流量下降。正常情况下,食物进入胃部可刺激血液循环,为胃壁提供养分与修复条件。若长期让胃“干等”,胃酸虽被抑制,但胃蛋白酶仍会少量分泌,它们在缺乏食物可分解的情况下,就会转而消化胃自身组织。医学上称这种状态为“胃自噬性刺激”。这种刺激虽然轻微,却像日复一日的细针,在黏膜上留下肉眼看不见的损伤,逐渐形成易感区,为复发埋下隐患。

研究显示,规律进食能稳定胃内pH波动,而空腹服药延迟进餐者,其胃黏膜修复速率下降近三成。徐俊凯自认为谨慎,每次都守着药效时间,却忽略了胃的生理节奏。人体的消化系统并非按时钟运转,而是依赖血糖、神经和激素的协调。当药物打乱节律、食物迟迟不到时,胃壁的保护层就会在“等待”中被磨薄。对他而言,这种精准执行的习惯,并非保护,而是一种温柔的折磨。

忽视细节二:长期饮用温热碱性水

确诊溃疡后,徐俊凯几乎再没喝过冷饮。他随身带着一个金属保温杯,里面永远装着接近六十度的温水。无论开会、散步还是深夜伏案,他都下意识地抿上一口。为了中和胃酸,他还特地选购标榜“弱碱性”的矿泉水,认为能起到“护胃”的效果。这种温热的习惯让他感到安心,胃部的紧绷似乎也减轻了些。然而这种“温柔”的补水方式,却在不知不觉中改变了胃的微环境。

碱性水短期确实能缓解烧心或反酸,但长期饮用会干扰胃液的自然酸度。胃酸的存在并非全然有害,它能帮助杀灭细菌、促进食物消化。当胃液被反复中和后,pH值升高,幽门括约肌易松弛,反流现象随之增多。与此同时,过热的液体反复刺激胃壁毛细血管,使黏膜表层循环紊乱,出现微小的充血与水肿。时间久了,这些看似轻微的改变会削弱胃黏膜屏障,使之更易被侵蚀。

流行病学研究发现,长期饮用高温饮品者,胃癌风险显著上升,尤其当液体温度超过六十五度时,风险可增加一倍以上。胃内组织对温度极其敏感,反复暴露在高热下会造成慢性炎症反应。而弱碱性饮品则让胃酸分泌进入代偿性亢进——药物抑制加上水的中和,使胃酸生成机制反复启动,形成恶性循环。徐俊凯那份看似养生的执念,其实是在给胃制造新的不稳定刺激,身体在温暖中默默承受伤害。

忽视细节三:心理压力未被真正释放

从病愈那天起,徐俊凯几乎把自己的人生也做成了一场实验。他在笔记本上记录每一次服药时间、每一餐食谱、每一晚睡眠时长,连体温和脉搏都按表格统计。他以为这种精确能让身体恢复得更好,却不知自己早已陷入另一种紧张模式。每一次轻微的胃部不适、每一条指标的波动,都会让他反复思考、揣测原因。外人看他规律健康,内里却像一根随时绷断的弦。

精神长期处于高警觉状态,会刺激交感神经兴奋,肾上腺素分泌增加。血管收缩、心率加快、胃黏膜供血减少,这是典型的“应激反应”。在这种情况下,胃的自我修复被迫延缓,黏膜细胞代谢紊乱,免疫屏障变得脆弱。心理上的焦虑会以生理的方式呈现出来——胃酸分泌节律混乱、夜间酸反流增加、早晨空腹时疼痛加重。医学上称这种情况为“应激性胃病”,它往往出现在那些过于理性、对自我要求过高的人身上。

徐俊凯的生活几乎没有真正放松的时刻。他戒咖啡、早睡早起,却从未让神经系统有片刻安宁。对他而言,健康成了一种任务,而非一种平衡。当身体被要求完美执行每一条规则时,心灵反而失去了调节的空间。心理学研究指出,情绪平衡能显著提升黏膜再生速度,短短几天的焦虑就可能抵消数周的修复。徐俊凯的胃,也许不是败给了疾病,而是败给了那份从未休息的自我约束。

这三个被忽视的细节,构成了徐俊凯悲剧中最微小却最致命的裂缝。它们没有声势,也没有预警,却在他看似健康、规律的生活里潜伏成暗流。医学之外,还有心与习惯的深层关联——那些自以为正确的努力,有时正是身体最难承受的负担。

内容资料来源:

[1]陈敏.埃索美拉唑联合特利加压素对肝硬化上消化道出血患者肝静脉压力梯度的影响[J].河南医学研究,2024,33(16):3027-3030.

[2]郭永锋.埃索美拉唑四联疗法治疗幽门螺杆菌阳性消化性溃疡的效果观察[J].大医生,2024,9(16):48-51.

[3]张磊.埃索美拉唑对消化性溃疡出血患者的临床治疗效果研究[J].现代医学与健康研究电子杂志,2024,8(15):65-67.

(注:《上海一男博士长期吃奥美拉唑,一年后胃穿孔,医生:长期用药这2点别疏漏

》图片均为网图,人名均为化名,配合叙事:原创文章,请勿转载抄袭;情节稍有润色虚构,如有雷同纯属巧合)