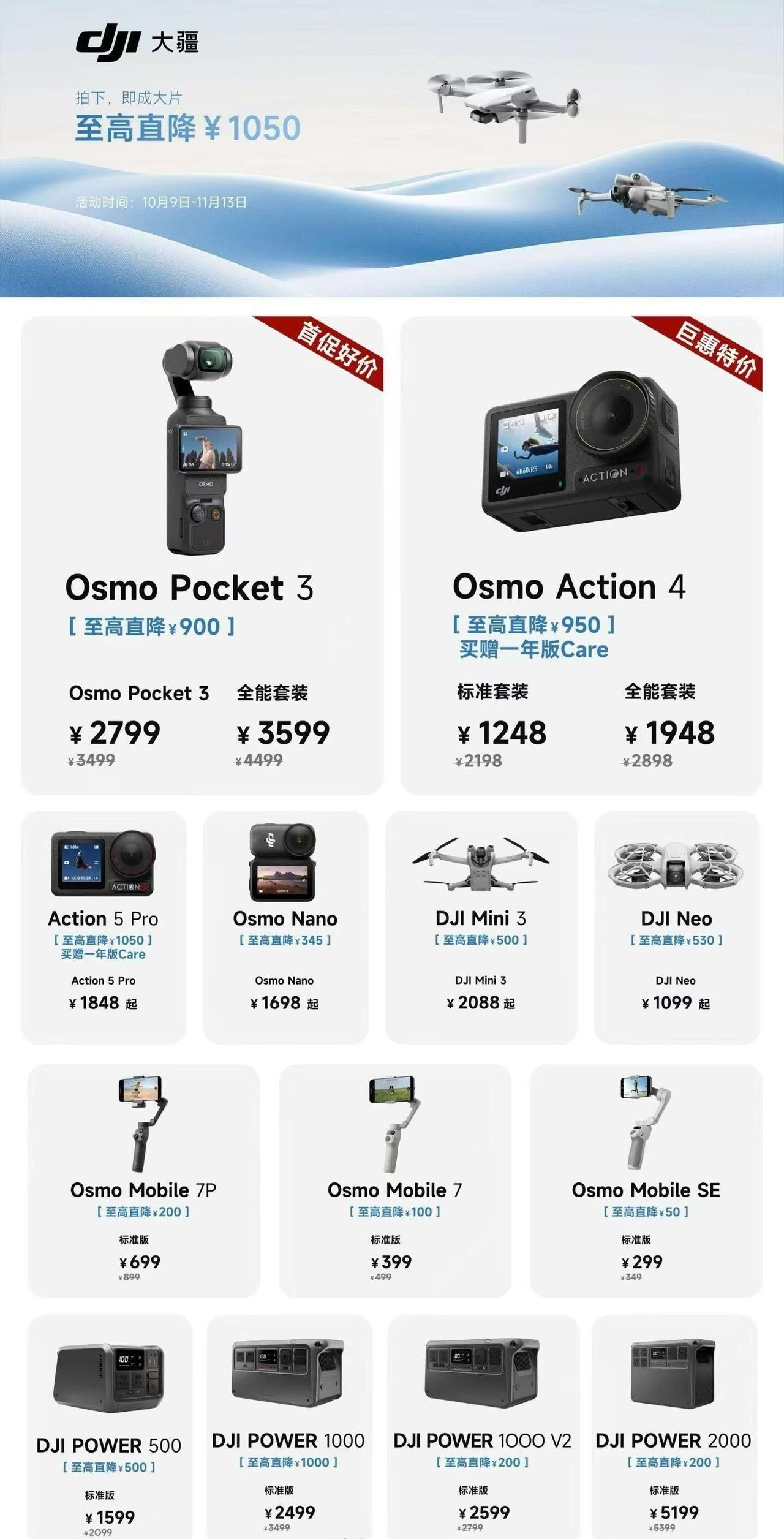

当Osmo Pocket 3在十月秋风里突然直降700元,那些在九月满怀信任购入设备的用户,此刻正对着订单截图组建维权群。这场席卷社交平台的“退差价潮”,看似是寻常的价格调整涟漪,实则已成为观测消费电子行业信任体系的裂缝——在保价规则与促销策略的夹缝中,品牌信任正经受着比产品贬值更严峻的考验。

一、维权矩阵背后的规则迷局

在“大疆降价”的热搜话题下,跨平台维权者创造着令人心惊的传播样本:小红书用户用流程图解析《七天无理由退货时间窗》,微博超话里聚集着被“线下无价保”拒之门外的消费者,知乎则有人拆解着电商平台《价保服务协议》的条文陷阱。当武汉消费者果断退货重买,郑州用户却只能在体验店门口拍摄“700元差价纪念碑”短视频——同样的大疆产品,因购买渠道不同竟衍生出截然不同的命运。

更值得关注的是,此次维权群体中近三成是线下体验店的“尝鲜用户”。他们当初选择实体店,本是为了获得更直观的产品体验与更安心的售后保障,却在降价风波中成为最弱势的一方。北京某授权店销售人员私下透露,门店直到降价前48小时才收到通知,既无提前告知消费者的权限,也无处理差价补偿的流程,最终只能沦为用户情绪的“承受者”。这种渠道间的信息断层与权责模糊,让“价保政策”在现实中变成了只保护部分消费者的“特权服务”。

二、价格刺客与信任透支

某数码博主测算,此次降价幅度恰巧卡在“足以引发阵痛又不至影响高端定位”的微妙区间。但真正刺痛用户的,是线下销售那句“临时接到通知”背后的信息不对称。就像突然发现邻座乘客用三分之二价格买到相同航班座位,这种消费体验的割裂感,远比单纯的价格调整更摧毁品牌忠诚度。当品牌用“联系对应门店”作为标准应答时,是否意识到这相当于将精心构建的服务体系拆解成各自为战的孤岛?

回溯消费电子行业,类似的信任透支并非首次。2023年某手机品牌推出“首发价保障”,却在首发后15天开启限时折扣,最终以“优惠券不属于降价范畴”搪塞用户;2024年初某扫地机器人品牌承诺“保价618”,却在大促前悄悄下架旧款链接,让用户无法享受差价补偿。这些案例与大疆此次风波如出一辙——品牌总在价格策略上追求“精准调控”,却在用户权益保障上选择“模糊处理”,久而久之,“科技品牌”的光环下,便积攒了越来越多的消费失望。

三、价保困局与行业暗伤

从扫地机器人用“优惠券除外”条款架空价保承诺,到如今影像设备巨头陷入渠道政策争议,价保政策正在成为消费电子行业的罗生门。中消协专家曾一针见血地指出:“当保价规则需要消费者研读法律条文才能理解,其本身就已背离保护初衷。”更值得深思的是,在直播带货30秒成交破亿的时代,为何仍有品牌将传统渠道消费者视为“价格歧视”的默认承受者?

深究背后原因,一方面是消费电子行业“快迭代、高库存”的特性,迫使品牌频繁用价格调整刺激销量;另一方面,线上线下渠道的利益分割,让统一价保政策难以落地——线上平台依赖价保提升用户粘性,线下门店却担心差价补偿压缩利润空间。这种行业结构性矛盾,最终却让消费者来承担后果。当用户为了700元差价反复沟通客服、奔走门店时,消耗的不仅是时间成本,更是对整个行业的信任耐心。

某数码论坛的置顶帖里,维权用户将大疆官方海报P成“早买早吃亏”的讽刺漫画。当新品迭代速度追上智能手机节奏,当线下体验店仍陈列着“拒绝还价”的标牌,这场700元差价引发的信任危机或许只是开始——如果连行业巨头都难以在价格策略与用户权益间找到平衡,那么消费电子产业苦心构建的“科技生活方式”叙事,是否终将沦为精致版的“买卖不同舟”?当消费者下次面对“新品首发”的诱惑时,会不会先下意识追问一句:“这次,能保价多久?”