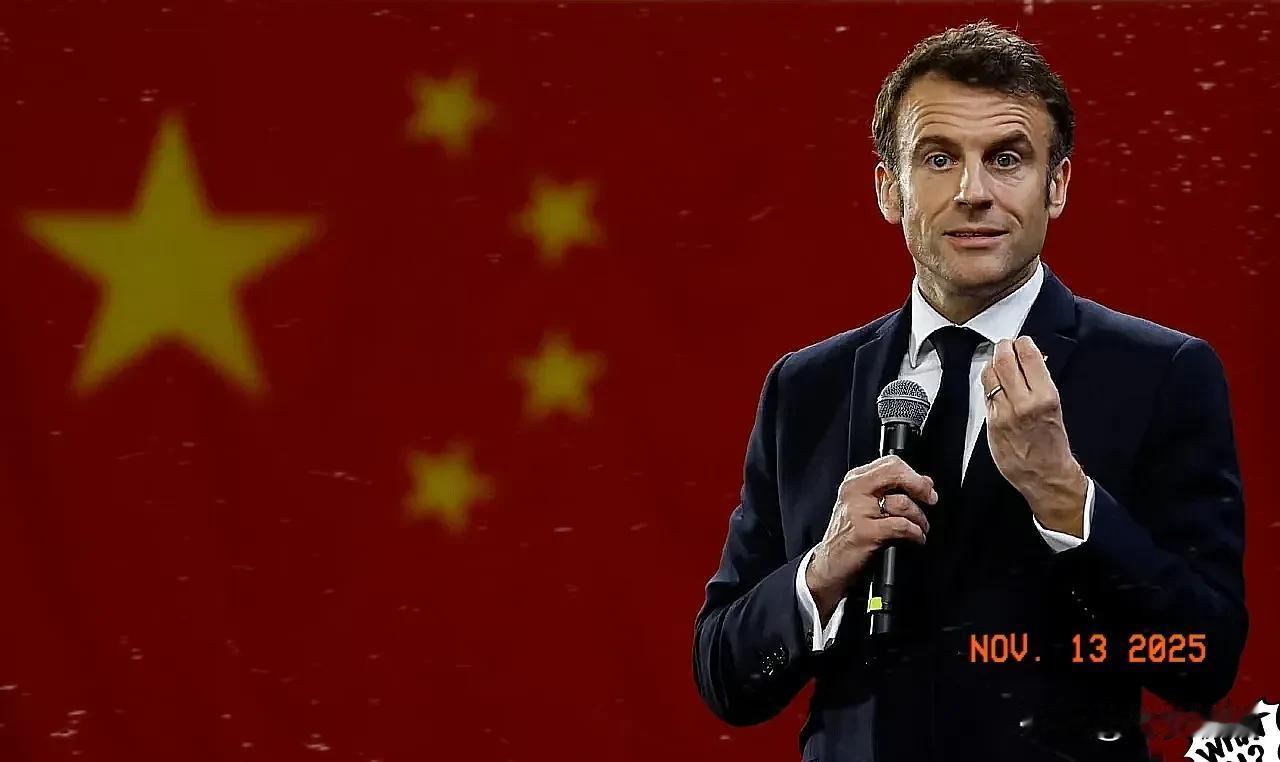

法国总统马克龙,很多人给起了个外号“变色龙”。没错,这人就像变色龙一样,又变脸了!马克龙一改往日的脸色,突然对咱们表示和解的意思。 事情得从上个月的布鲁塞尔峰会说起。当时马克龙带头发难,对着中国稀土出口管制的事火力全开,声称如果中国不松口,欧盟就得动用最狠的贸易工具 —— 也就是去年年底刚上线的 “反胁迫工具法案”(ACI),这便是他口中的 “核选项”。 要知道这法案可不是摆设,里面明晃晃写着加征关税、限制服务贸易、叫停政府采购,甚至能切断资金支持和知识产权保护,简直是把制裁的刀子架到了台面上,而矛头直指中国。 这波强硬表态的起因,是中国今年 4 月出台的稀土出口新规。海关总署对七种稀土元素实施出口许可管理,本意是保护战略资源、降低环境消耗,毕竟中国稀土储量占全球三分之一,却长期承担着九成以上的供应,资源消耗和环境成本早就不堪重负。 可在马克龙看来,这是在 “卡欧洲脖子”,尤其是欧洲新能源车和电池产业,几乎离不开这些关键材料,一旦供应受限,整个产业链都得停摆。 可谁也没料到,这狠话刚放出去没几天,风向就变了。有法国官员悄悄透露,马克龙已经让外交团队加紧协调,希望能在年内敲定访华行程。 这种 180 度大转弯,说到底还是法国的经济账本在起作用。法国的支柱产业早就和中国市场绑在了一起,2023 年中法双边贸易额稳住了 600 亿欧元以上,中国连续多年都是法国在亚洲的第一大贸易伙伴,真要闹僵了,最先受伤的还是法国企业。 就说空客公司,去年一年给中国交付了超过 150 架飞机,占全球交付量的近五分之一,相当于每五架飞机里就有一架飞往中国。 还有法国的奢侈品行业,光是 LVMH 集团,去年在华营收就占了全球总营收的 30%,更别提葡萄酒、奶酪这些农产品,中国市场的订单一直是法国农户的 “定心丸”。 马克龙心里门儿清,真要是启动 “反胁迫法案”,中国完全可能升级稀土审批,甚至限制其他领域出口,到时候法国企业的损失可就大了。 更让马克龙没底气的是欧盟内部的分歧。他喊着要对华强硬时,德国企业第一个慌了神,毕竟德国汽车和机械制造业对中国供应链的依赖度更高,生怕真闹起来断了自家生路。东欧国家也态度暧昧,压根不想跟着法国冒险。 反观德国、西班牙这些国家,一直主张和中国保持务实合作,反对把经贸问题政治化,马克龙的强硬表态根本没得到多少响应,成了自说自话。 眼看着德国企业在华不断扩大投资,赚得盆满钵满,法国自然坐不住了。而且他很快意识到,这 “反胁迫法案” 根本没想象中好用。 中国商务部早就亮明态度,出口管制是合法的资源保护,符合 WTO 规则,还明确表示会给合规企业提供便利,既占住了理,又留了余地。真要是欧盟先动手,中国完全有反制的底气,到时候欧洲制造业的损失只会更大,这账怎么算都不划算。 但想访华,光有态度可不够,还得拿出真诚意。这些年法国在涉台、涉港、涉疆等问题上,时不时就冒出些不和谐的声音,这些都成了中法关系里的 “绊脚石”。 中国从来不怕挑衅,经过这么多年发展,在科技、经济、外交领域都有了足够的实力,合作的前提永远是相互尊重、互不干涉内政,想靠 “恶语相向” 施压,再靠 “笑脸相迎” 要好处,根本行不通。 马克龙自己恐怕也清楚这一点。他一边喊着 “反胁迫”,一边急着安排访华,本质上是想把强硬当谈判筹码,既给国内选民看,又想在欧盟内部刷存在感。 最终还是为了让中国在稀土、经贸等问题上让步,帮法国缓解国内的经济压力。可国与国之间的交往,讲究的是长期稳定,不是投机取巧的 “变脸戏法”。 现在大家最关心的是,马克龙这次急着访华,是真的想放下身段务实合作,还是只是换了种方式施压?毕竟 “核选项” 的狠话还在耳边,这份突然的 “和解”,实在让人不得不多打几个问号。