你是否曾在吃火锅时,因食物太烫而“卡”住喉咙?或是深夜吞咽时,突然感到胸骨后一阵隐痛?很多人会下意识地想:“大概就是上火了,忍忍就过去。”可正是这些被忽视的“小不适”,可能正悄悄敲响食管癌的警钟。在中国,食管癌年发病率居全球首位,每年新增病例超30万,而其中80%的患者确诊时已步入中晚期——但若能在早期发现,5年生存率可高达80%!

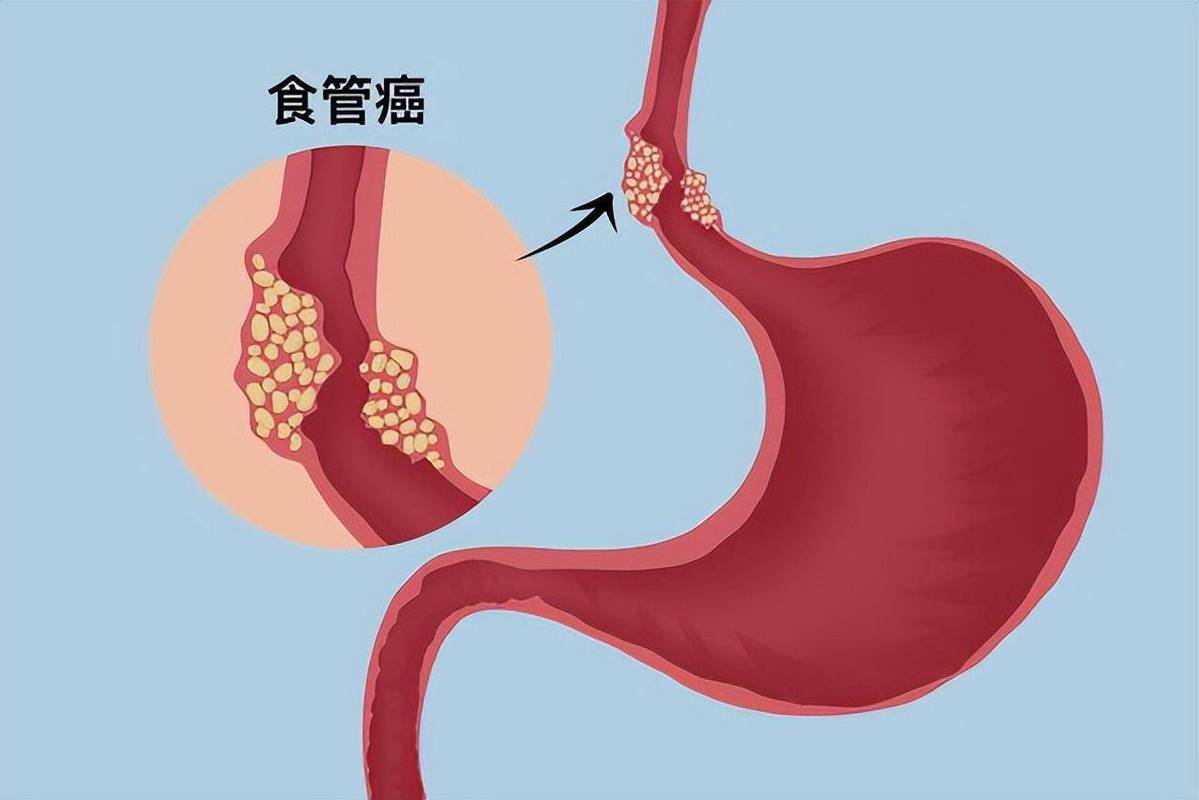

食道:被我们忽略的“生命通道”食管,这条长约25厘米的肌肉管道,是食物从喉咙到胃的必经之路。它看似简单,却承载着生命的基本需求。当癌细胞悄然侵蚀食管壁,就像在高速公路上突然出现塌方——食物无法顺畅通过,吞咽困难成为最直接的“求救信号”。食管癌主要分两类:鳞状细胞癌(与吸烟、饮酒、过烫饮食相关)和腺癌(与胃酸反流、肥胖密切相关)。

在我国,鳞癌占主导,尤其在河南、河北等中原地区高发。但更令人揪心的是,许多患者从出现症状到确诊,往往拖了1-2年,错过了最佳干预时机。

谁在“危险边缘”?这些习惯正在悄悄埋雷

谁在“危险边缘”?这些习惯正在悄悄埋雷食管癌并非凭空而来,它与我们的生活习惯息息相关。以下高危因素,你可能正在“日常操作”:

1. “烫”出来的癌症:中国人的饮食习惯常让食管“吃不消”。研究显示,长期食用超过65℃的热食(如刚出锅的汤、火锅),会反复灼伤食管黏膜,诱发癌变。世界卫生组织已将“饮用65℃以上热饮”列为致癌因素。

2. 烟酒双杀:吸烟者患食管癌风险是不吸烟者的3倍,饮酒者风险再翻倍。酒精与烟草的协同作用,如同在食管壁上“点燃火药桶”。

3. 胃酸反流的“慢性毒药”:长期胃酸反流(烧心、反酸)导致“巴雷特食管”,这是食管腺癌的“前奏”。肥胖人群因腹压增高,反流更易发生。

4. 饮食“失衡”:高盐腌制食品(如咸菜、腊肉)含亚硝胺类致癌物;蔬菜水果摄入不足,缺乏抗氧化物质,让食管失去天然保护屏障。

数据触目惊心:全球每年50万食管癌新发病例中,中国占近半数。但更关键的是,90%的患者确诊时已属中晚期,而早期患者5年生存率可达80%以上——这差距,就藏在“及时发现”四个字里。

警惕!这些“小症状”是身体的求救信号

警惕!这些“小症状”是身体的求救信号食管癌早期症状常被误认为“胃病”或“上火”,导致延误治疗。记住这3个关键信号,别让“小事”酿成大祸:

1. 吞咽困难“渐进式升级”:最初仅在吃馒头、饼干等干硬食物时发堵,随后发展到喝粥、喝水都困难。这是食管狭窄的典型表现,绝非“咽不下”那么简单。

2. 胸骨后“隐痛”或“异物感”:进食时胸骨后像被针扎或有东西卡住,休息后不缓解。

3. 体重“莫名”下降:无刻意节食,1-2个月瘦掉5公斤以上,伴随食欲减退。

诊断与治疗:现代医学的“破局之道”很多人一听说“食管癌”就恐慌,但今天的医学已不是“一锤定音”的年代:

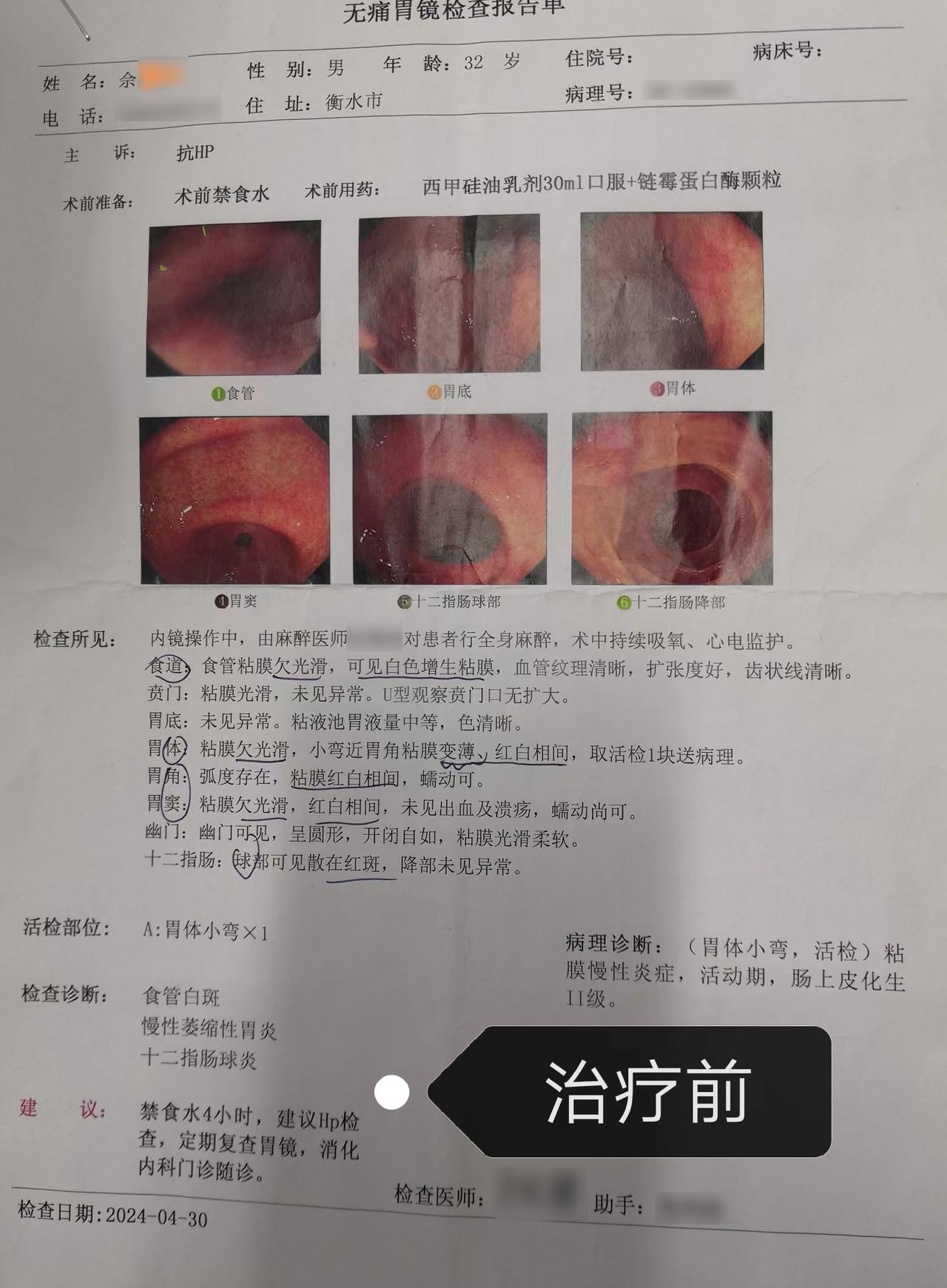

1. 精准诊断不“可怕”:胃镜是金标准。医生用柔软内镜通过口腔进入食管,直接观察病变,过程仅需10分钟,局部麻醉即可完成。活检取一小块组织化验,明确是否癌变。影像学(CT、PET-CT)则评估癌细胞是否扩散。

2. 治疗选择“多维度”:

早期:内镜下黏膜切除术(EMR),仅需微创,创伤小、恢复快。

中晚期:手术联合放化疗,精准打击癌细胞。

晚期突破:免疫治疗(如PD-1抑制剂)让晚期患者中位生存期延长近半年,部分患者实现长期带瘤生存。

2023年,中国首个食管癌免疫治疗获批,标志着治疗进入“精准时代”。早期发现,治疗成本可降低70%以上,生存质量大幅提升。

预防:从今天开始,给食道“加一道防护墙”

预防:从今天开始,给食道“加一道防护墙”预防食管癌,无需复杂方案,只需从日常习惯入手:

1. 饮食“降温度”:等食物凉至温热(40℃以下)再吃!喝汤前先吹凉,避免“烫伤”食管黏膜。

2. 戒烟限酒是“必选项”:戒烟后5年,食管癌风险可下降50%;饮酒者建议每日酒精量≤15克(约啤酒350ml)。

3. 管理反流,守护胃酸:睡前3小时不进食,少食高脂、辛辣食物;超重者减重5-10公斤,可显著降低反流风险。

4. 多吃“彩虹蔬果”:每天摄入500克以上深色蔬菜(菠菜、西兰花)和水果(柑橘、蓝莓),富含抗氧化物质,修复食管黏膜。

5. 高风险人群定期筛查:吸烟史>10年、长期反流、肥胖者,建议每2年做一次胃镜。

健康不是奢侈品,而是可执行的生活方式。 一个等食物降温的习惯,一次戒烟的决心,都是对生命的郑重承诺。

食管癌不是命运的判决书,而是健康习惯的“警示灯”。它提醒我们:身体的每一声“不适”,都值得认真倾听。当吞咽不再轻松,别让它成为生命的终点,而应是改变的起点。