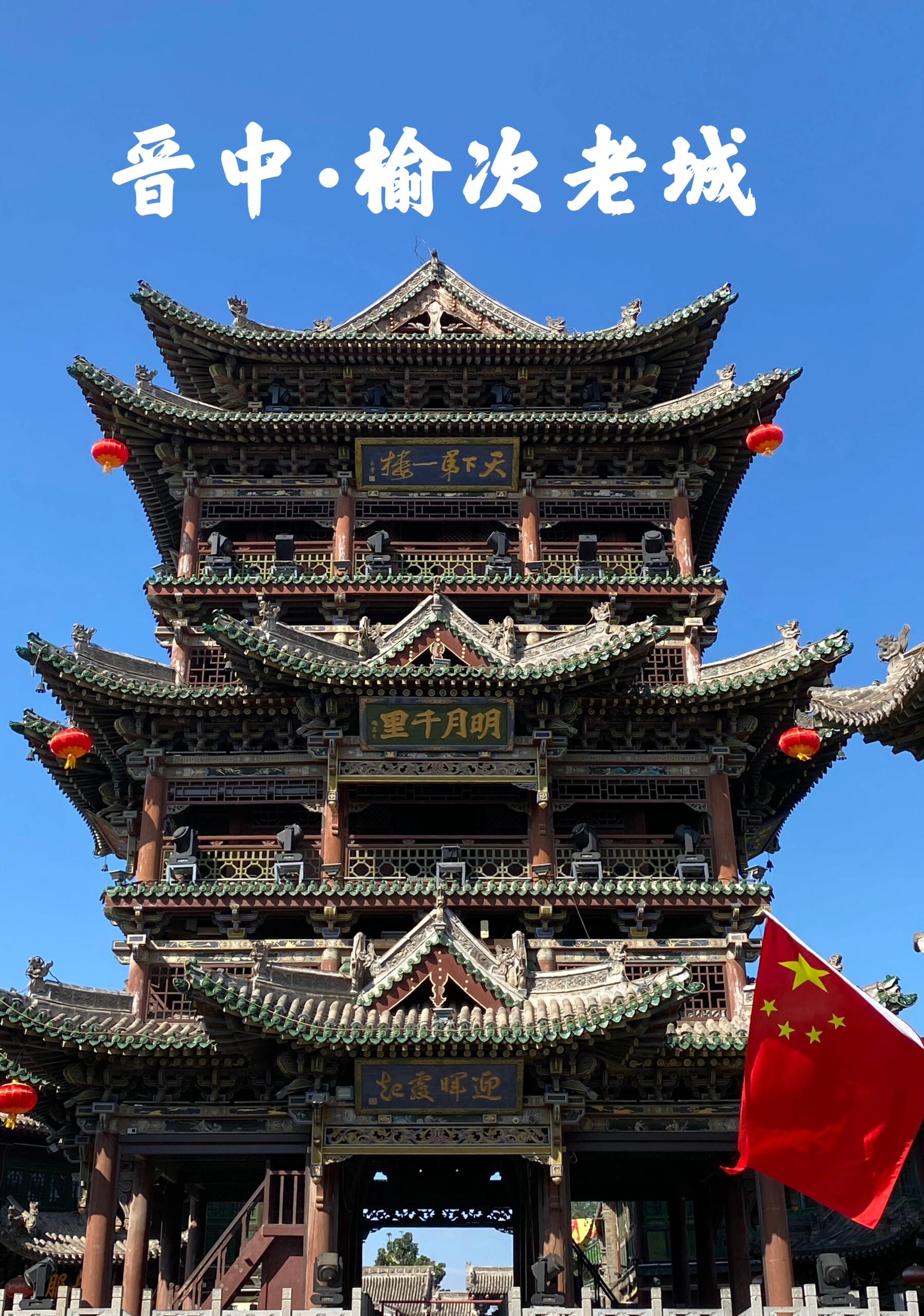

五月的阳光穿过太行山余脉,在榆次老城的青石板上织出一片碎金。我站在瓮城之下,仰头望着斑驳的城墙,忽然明白为何有人说这里是"活着的明清博物馆"。这座位于晋中盆地的古城,没有丽江的喧嚣,不及平遥的盛名,却以一种静默的姿态,收藏着中国北方六百年的城建密码。

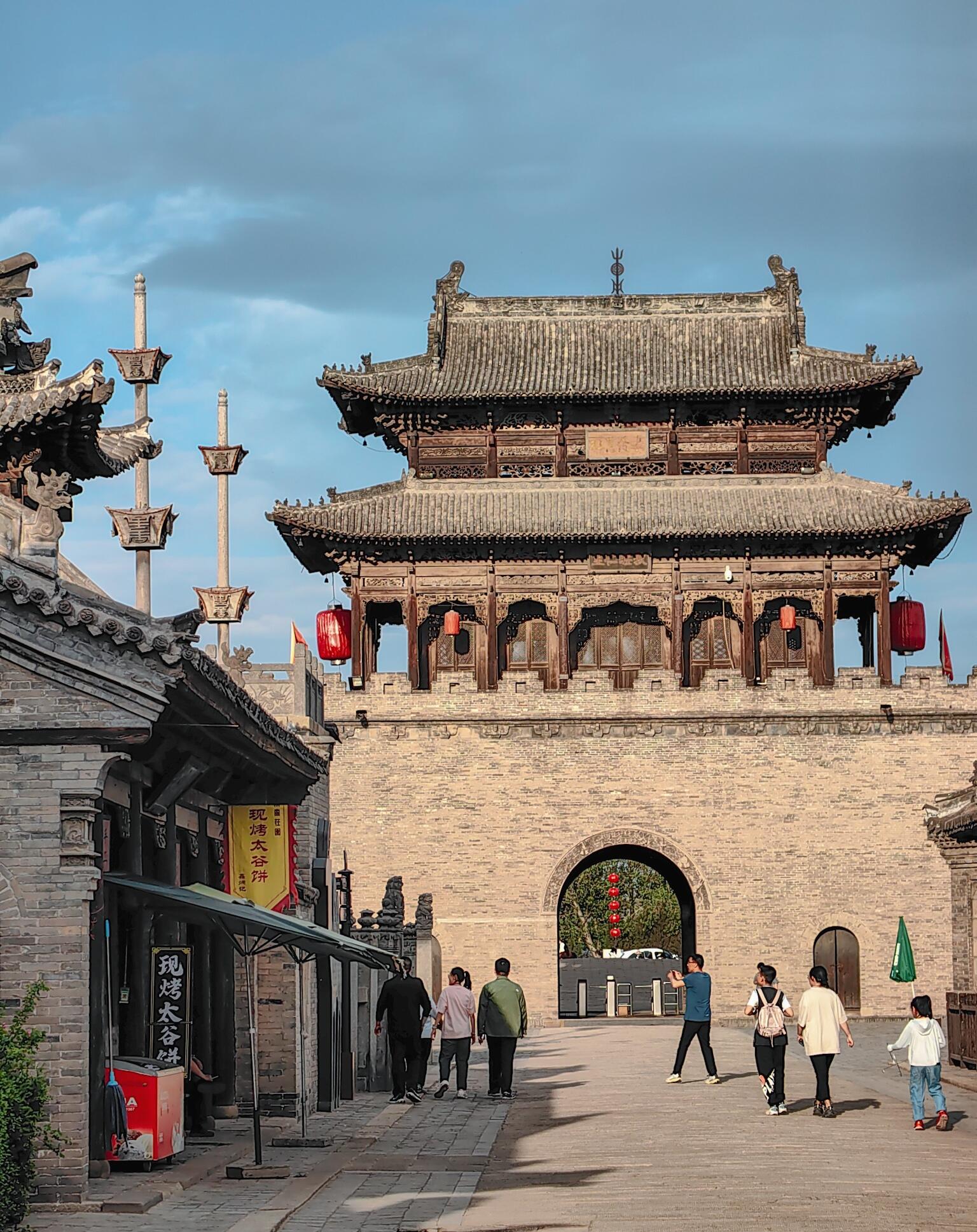

从西城门进入老城,首先遇见的是"郭村造"的题刻。明成化年间的石匾在岁月中泛着温润的光,记载着匠人郭村的名字。这种将工匠姓名刻于建筑的做法,在明代官式建筑中并不多见,却真切反映了晋地务实的风气。城门洞高7.8米,进深19米,这样的尺度在同期县城中堪称宏大,当地人说这是因为榆次曾是"晋商旱码头",需容纳驮货的骡队穿行。

穿过城门,巷道忽然狭窄起来。两旁的店铺保留着前店后宅的格局,清代的"恒隆泰"布庄旧址上,木质门板还留着当年的凹槽,据说伙计们每日清晨就是顺着这些凹槽将门板一块块卸下。门楣上"陶朱遗风"的砖雕虽已褪色,却依然清晰——这是晋商对商圣范蠡的致敬,也是他们"以义制利"经商理念的物化表达。

绕过十字街的古槐,城隍庙的飞檐突然撞入眼帘。不同于常见的红墙黄瓦,这里的山门采用罕见的"灰墙黛瓦"规制,屋脊上的琉璃走兽在阳光下泛着孔雀蓝的光泽。建筑学家刘敦桢在《中国古代建筑史》中特别提到榆次城隍庙的"减柱造"工艺——大殿内减去12根金柱,却通过复杂的斗拱结构实现了跨度9.6米的无柱空间,这种宋代建筑技法的活态遗存,在华北地区仅此一例。

细细观察,会发现不同朝代的建筑语言在此交织:元代的梁架带着粗犷的原木痕迹,明代的隔扇窗棂已出现精致的"步步锦"纹样,清代的墀头砖雕则满是"福禄寿喜"的吉祥符号。最妙的是戏台与大殿之间的"过殿",雨天可作观戏的廊厅,晴天则成为贯通南北的通道,这种"功能随需而变"的设计智慧,正是中国古建筑"以人为本"的最佳注脚。

老城东北隅的"晋商票号博物馆",前身是清代介休商人开设的"日升达"票号旧址。推开厚重的木门,柜台后的暗格、地下的金库遗址依然保存完好。墙上挂着的《号规》写着:"重信义,除虚伪,节情欲,敦品行",这样的商业伦理不仅刻在木牌上,更渗透在老城的街巷肌理中。

漫步在西花园街,会发现许多院落采用"四大八小"的布局——正房四间,厢房各八间,这种看似对称的结构,实则暗藏玄机:正房的地基比厢房高出三尺,既符合"北为尊"的礼制,又巧妙解决了排水问题;厢房的窗户采用上窄下宽的"圭形"设计,既增加采光又防止雨水溅入。晋商将商业智慧融入居住美学,创造出实用与礼制兼具的建筑范式。

在县衙博物馆,一幅清代知县所立的《禁伐古树碑》引起我的注意。碑文记载:"城内古槐,皆系前代所植,胆敢砍伐者,罚银十两充公"。这样的禁令在今天看来稀松平常,却在三百年前展现了难得的文化自觉。民国时期的县长耿步蟾更是主持编修《榆次县志》,用详实的文字为老城建档立卡。

上世纪八十年代的老城保护者们,则展现了更大的智慧。他们没有采用"整旧如旧"的简单复制,而是在修复中保留不同时期的建筑痕迹:某面墙上,明代的青砖、清代的抹灰、民国的青砖补丁并存,形成了独特的"建筑年轮"。这种"不追求绝对统一,尊重历史层积"的理念,让老城成为真正的"活态遗产"。

傍晚的老城渐渐热闹起来。书院街上,身着汉服的姑娘在明代古宅前拍照,镜头里是雕花窗棂与智能手机的奇妙同框;县衙广场上,非遗传承人正在表演"背棍",孩童扮成的戏剧人物站在壮汉肩头,在《大得胜》的锣鼓声中穿行。最有意思的是城隍庙前的文创店,将晋商票号的防伪密押设计成书签,把古建筑的斗拱构件做成拼图。

我坐在城隍庙的台阶上,看暮色一点点漫过屋脊。身边的老者告诉我,每逢中秋,老城会举办"提灯走街"活动,数百盏灯笼沿着明清街巷流动,宛如一条穿越时空的光河。那一刻,我忽然懂得:真正的文化传承,从来不是将古迹封存于玻璃罩中,而是让它在现代生活中找到呼吸的方式。

离开老城时,东城门的"迎晖"匾额在暮色中若隐若现。这座历经六百年风雨的城池,用斑驳的砖墙记录着晋商的兴衰,用灵动的斗拱诉说着营造的智慧,更用持续的生命力证明:文明的传承不是简单的复制粘贴,而是一场跨越时空的对话。当我们学会在历史的褶皱里寻找现代生活的养分,那些古老的街巷,终将成为照亮未来的星光。

评论列表