在数字经济浪潮中,算力已不再只是“设备资源”,而正在演化为一种可配置、可计量、可交易的新型生产要素。随着我国在“枢纽—集群—干线”架构下推进全国一体化算力网络建设,智算中心商业化正经历 租赁 → 聚合 → 交易 的三阶段跃迁。本文将从商业逻辑、发展机制与落地挑战三个维度,解析这一演化路径,为产业从业者与观察者提供趋势参考。

一、阶段一:算力租赁——从“建数据中心”到“卖小时算力”商业逻辑:将资产变服务

传统数据中心建设属于重资产投入,企业或云服务商一次性采购硬件、建设设施。如今,“租赁”模式兴起:不再仅售卖设备,而是按算力使用时间或配置出租。对供给方而言,可提前投入市场、以租约锁定现金流;对需求方而言,则降低一次性投入,将 CapEx 转为 OpEx,适应 AI 模型训练与推理需求快速变化。

政策层面已明确:算力是数字经济时代的新型生产力。2023 年底发布的《深入实施“东数西算”工程——加快构建全国一体化算力网的实施意见》提出,要推动算力网实现“多源异构、资源高效调度、设施绿色低碳、服务灵活随需”。【来源:国家发展改革委官网】

关键指标:利用率与定价结构

利用率:租赁模式下,上座率(设备被实际使用的比例)是重资产回报的关键。训练任务存在波峰波谷,推理任务较稳定。如何提升资源利用率、降低闲置率,是盈利核心。定价结构:由“每小时一价”向套餐化、分层 SLA 演进。例如“显存 + 帧率 + 存储 IOPS”组合定价。统一计量口径将进一步提升市场透明度。【来源:国家数据局】供给主体:运营商与AI企业并行发展

运营商/国资主导型:承担枢纽节点与边缘节点建设,强调规模化、网络化、绿色化。政策提出,到 2025 年底,“国家枢纽节点地区新增算力占全国新增算力的 60% 以上”,使用率显著提升。【来源:国务院公报】互联网与AI企业型:围绕大模型训练与混合云场景,自建+外租并行,模式聚焦“租赁合同+小时计费+SLA保障”,回报周期约 3–5 年。主要风险包括设备更新快、闲置风险、用电成本上升等。 二、阶段二:算力聚合——从“单机房租赁”到“全国统一调度”

二、阶段二:算力聚合——从“单机房租赁”到“全国统一调度”为何必须迈向聚合?

当租赁规模扩大、节点增多后,单中心调度优势减弱。算力资源呈现“地域分散、设备异构、峰谷错配、网络敏感”等特征,因此“聚合化”成为必然:

统一纳管、统一入口;异构硬件抽象为统一算力服务;调度系统实现多目标最优化(成本、延迟、能耗、可靠性)。相关技术文件提出:“算力抽象、资源池化管理、任务式资源调度、业务编排”是算力网络关键要求。【来源:国家数据局】

技术架构演化:从底层到平台化

基础层:高速互联(RDMA、100G+)、多云异构接入、能效优化;管理层:Kubernetes/GPU 虚拟化、跨域调度、弹性伸缩;服务层:配额、计费、租约管理、SLA 监测;应用层:MLOps 与任务编排。目前部分运营商已在“算网大脑”项目中部署类似体系。【来源:工信部】

商业模式:平台化溢价出现

收入分层:租赁费+调度服务费+企业级 SLA。增值服务:数据合规、训练优化、跨域混合云。由此,平台型企业开始从“场地服务”向“平台服务”转型。核心壁垒:节点规模与网络延迟

节点数量、异构整合能力、网络优化能力共同决定平台竞争力。尤其在 AI 训练与推理场景中,5–20ms 的延迟差距会直接影响体验。

三、阶段三:算力交易——迈向流通与价格发现关键条件:标准化、计量化、结算体系化

算力交易意味着算力资源可买卖、可结算、可确权。需具备以下条件:

标准化可交割单位(如“1TFLOPS 显存 XGB 带宽 YGB/s”);计量确权机制(使用与交付可审计);合同与结算机制(合约、票据、担保、保险);信用与风险体系(违约保障、电力冷却风险管理)。目前“全国一体化算力网监测调度体系”建设正为此提供数据基础。【来源:中国信通院】

主要路径:挂牌撮合与资产化探索

挂牌撮合:平台撮合闲置算力交易,形成价格发现机制。资产化探索:算力租约、包年合同、绿电算力等正尝试 REITs 化、票据化路径。部分数据中心 REITs 已披露机柜规模与 PUE 数据,说明金融化趋势正在推进。当交易机制成熟,算力将具备电力般的“要素流通”属性:需求方可按延迟、地域、成本择优购买;供给方可实现灵活定价与峰谷调度。

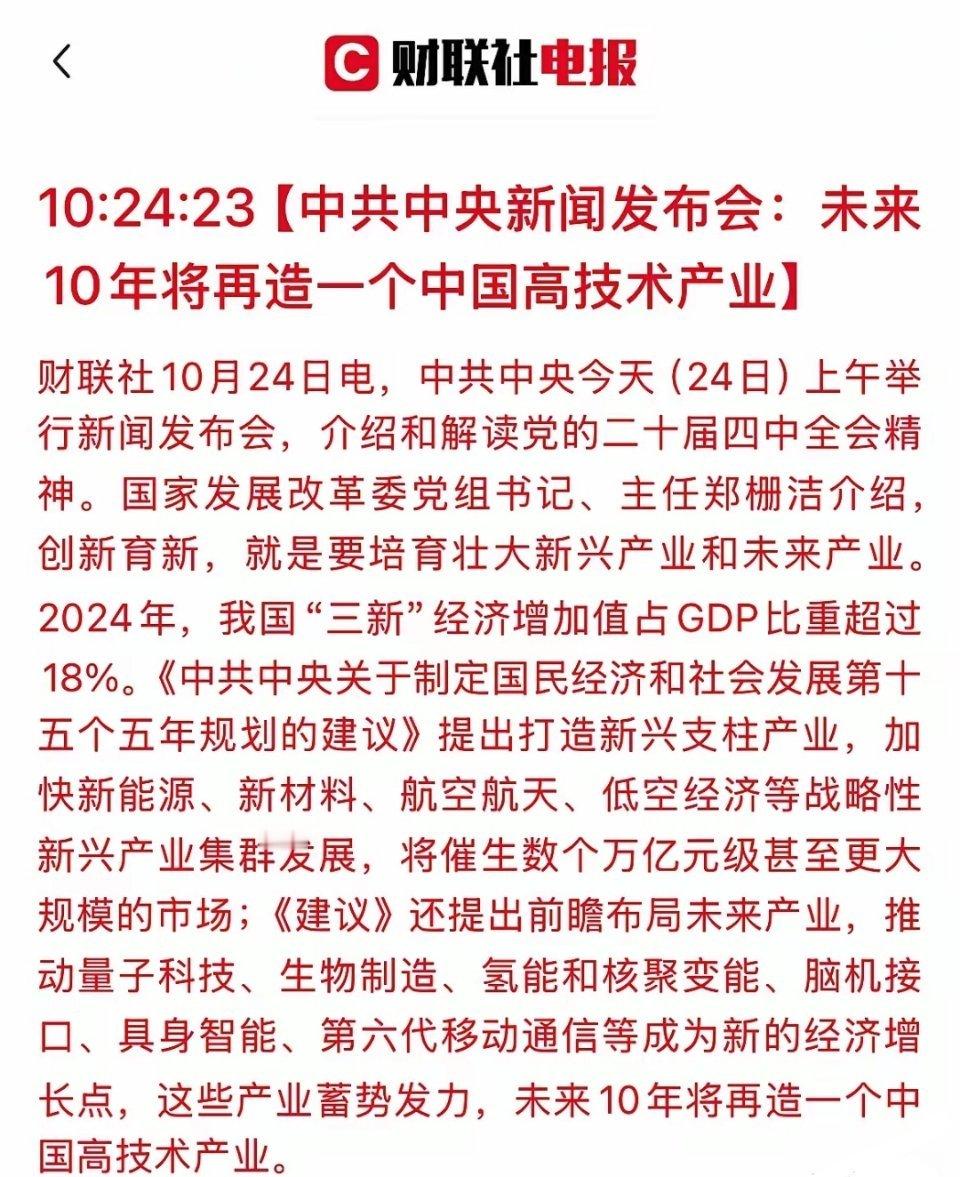

四、三阶段演化中的核心驱动力政策层:国家级工程与绿色协同我国相继出台“算力网”“算力枢纽”“数据中心绿色发展”等系列政策,推动算力基础设施体系化建设。其中,《加快构建全国一体化算力网的实施意见》提出,到 2025 年底,力争实现枢纽节点新增算力占比 60% 以上、绿电使用占比 80% 以上、用户成本显著降低、核心技术安全可靠。这些顶层设计为“租赁—聚合—交易”路径提供了制度与政策支撑。同时,绿色能耗与碳管理要求成为重点考量方向,数据中心正从单纯的“算力工厂”转向“绿色基础设施”。

技术层:从规模化迈向服务化与网络化算力商业化的实现离不开技术演进。关键支撑包括:

高带宽、低延迟网络互联:支撑跨域调度与智能路由;多云/多架构异构设备管理能力:实现统一接口与抽象服务;可信计量与监测系统:为算力确权与交易提供数据基础。技术成熟度将直接影响平台化与交易化的推进速度,也决定全国一体化算力网络的整体效能。

金融层:资产化逻辑初步显现算力资源作为可出租资产,其现金流具备长期性、稳定性与规模性特征,与新能源电站、数据中心机柜等“类基础设施”资产相似。在合规框架下,通过租赁期合同、平台服务费、租约打包等方式,部分算力资产具备进入 REITs、票据、基金 等金融化通道的可行性研究空间。市场愈发关注绿色能效、服务连续性与合同稳定性,这意味着算力正从产业资产向“可配置的金融要素”方向演进。

五、企业的三条站位路径路径 A:高端供给方聚焦于数据中心建设、能效优化与租赁服务能力:

优选低 PUE、可再生能源占比较高、网络连接优良的区域;构建“训推一体化”架构,兼顾大模型训练与推理需求;制定灵活租赁方案(小时计费+包年契约+中断折扣),提升资源利用率。该路径适合传统 IDC 运营商、园区建设方与地方产业园区或区域算力承载方。路径 B:聚合平台运营商把握从“单中心”向“全国调度网络”的演化脉络:

纳管多地区异构资源,建设统一入口与调度系统;提供“算力即服务(CaaS)”及行业定制 SLA;推出套餐化产品,如“训练加速”“推理实时”等模块化服务。此类平台将成为算力市场中的核心枢纽,具有强粘性与规模效应。路径 C:要素流通与生态连接者面向算力交易与生态协同方向:

推动算力合约标准化、可交割机制;对接数据交易、模型平台与应用生态,构建“算力+数据+模型”价值链;与金融机构协作,探索算力租约票据化与保障机制化。此路径适合产业投资者、金融机构及专业算力服务商。六、落地挑战与应对策略挑战 1:标准化与计量体系仍在完善目前“算力并网”“多维计费”“算效衡量”等标准仍在优化中。企业应:

主动采用现有行业指标(如 PUE、网络延迟、SLA);参与标准制定,提升行业话语权。挑战 2:跨域调度的网络与延迟问题跨区域调度可能带来带宽与时延压力。企业可:

采用“边缘节点+骨干节点”架构,优化就近匹配;与通信运营商协作,提升传输质量与稳定性。挑战 3:能耗与绿电占比压力随着绿色约束强化,算力成本中电力占比持续上升。应对方向:

优先布局绿电充足、冷却条件优良的地区;提前规划设备散热与能效优化方案。挑战 4:交易化体系尚处探索阶段算力交易市场仍处初期阶段,规范与定价机制尚待完善。企业可:

内部探索可转让算力租约、预定算力池等模式;与平台、金融机构合作,探索算力票据、租赁基金等创新机制。七、专家观察:未来两年的三大关键变量未来 2–3 年,将决定算力商业化进程的核心变量包括:

计量与确权标准落地进度 —— 是否能实现统一、可核算的度量体系;全国调度平台的规模形成 —— 枢纽、集群与干线的互联程度;金融化与资产化机制启动 —— 租约、合同能否实现融资与信贷化。根据公开政策文件提出的目标,到 2025 年,预计将实现“算力资源使用率显著提升、用户使用成本降低”。若上述变量推进不均衡,“租赁—聚合—交易”的整体进程可能阶段性延后。

八、未来两年三大变量计量与确权标准是否落地;全国调度平台能否成型;金融化工具能否启动。政策目标明确:到 2025 年,算力资源使用率显著提升、用户使用成本明显下降。【来源:gov.cn】

结语|你怎么看?算力商业化三阶段,从租赁起步、平台聚合承上启下、最终走向交易流通。对于产业参与者而言,把握“标准化+平台化+金融化”三角核心,是迈入下一轮智算中心浪潮的关键。

提问互动:在你所在的城市或行业中,算力商业化处于哪一阶段?你更看重哪一要素:A. 计量标准 B. 网络调度 C. 金融化通道 D. 绿色能效?

关注我【硬科技趋势观察官】,下期将深度拆解《算力租赁 vs 智算中心 REITs:未来五年谁将成为机构热钱入口?》敬请期待。

#AI芯片 #算力 #数据中心 #智算中心 #产业观察 #硬科技趋势