天一冷,血压不安分了。

这事儿,老百姓早有共识。可惜共识归共识,理解却常常是错位的。

有人一测高了,就立马加药;有人自称“扛冻派”,不吃药靠意志力;更有人一到冬天,就把降压药换成补药,理由是“阳气需要升”。

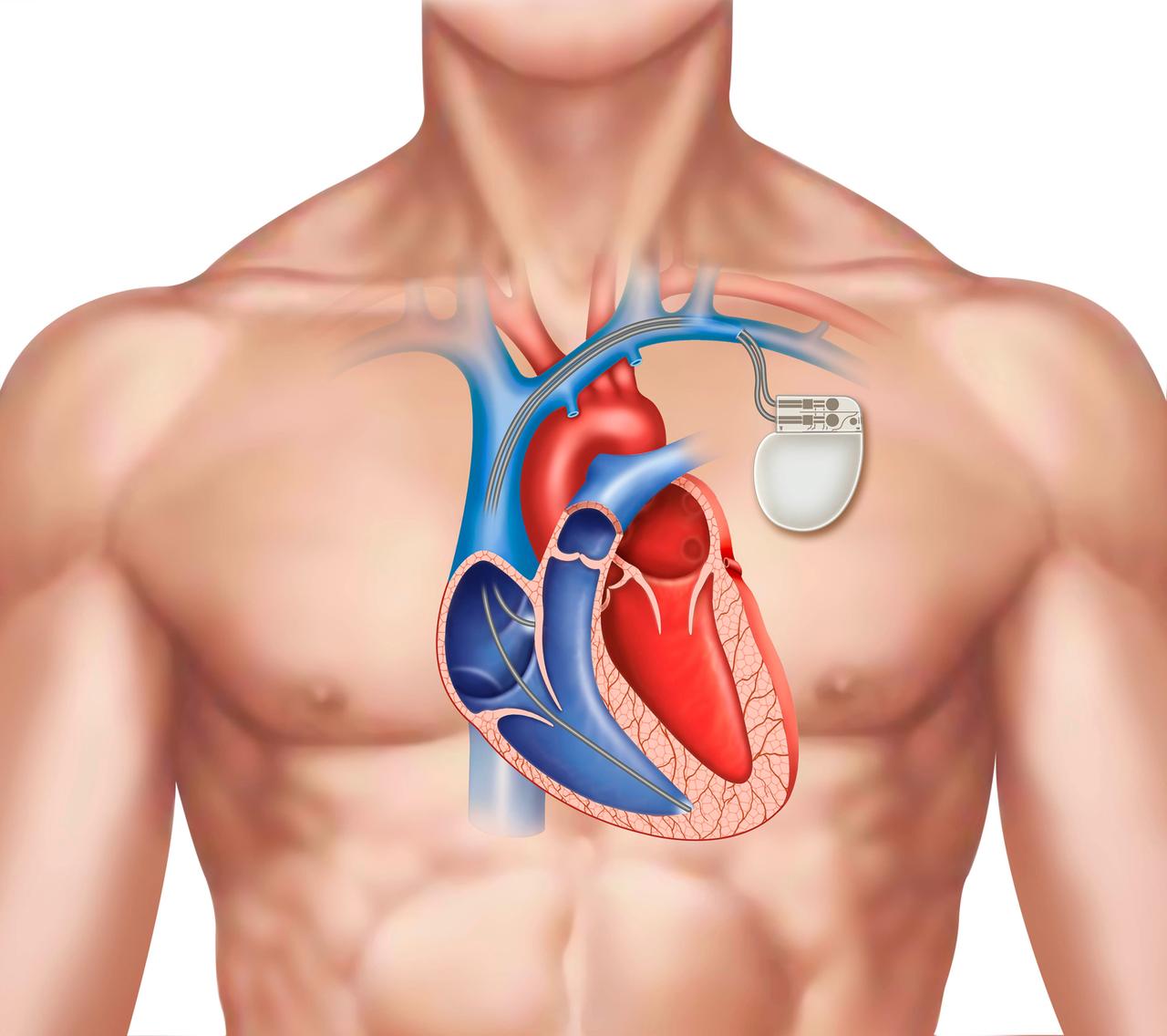

问题是,血压不是风筝,拽着它的线,是一整套复杂的生理系统。你以为是寒气让它飙升,其实背后是一场生死博弈——血管收缩、交感神经兴奋、激素分泌紊乱,个个都在“添柴加火”。

立冬将至,真正需要警惕的,不是冷,而是那些在寒冷中悄然被忽略的生活细节。尤其是服用降压药的中老年人,稍有不慎,便可能在这个节气的转角处,跌进健康的深坑。

要说立冬,古人讲得透彻:“冬者,终也,万物收藏。”自然界开始蛰伏,人体也进入封藏状态。可惜现代人逆天行事,空调暖气、夜生活、外卖火锅,一边捂着身体,一边放纵脏腑。外冷内热,血压在这种矛盾中,被推上了风口浪尖。

降压药不是护身符,服药的人,也不是“被保险”的人。每一粒药片背后,都有一个被忽略的生活漏洞。药,是用来“补救”的,不是替你抵御寒冬的。

第一要命的,是“早晨起床”这件事。

凌晨五六点,是人体血压的“魔鬼时段”。交感神经最活跃,血压最容易飙升。这个时候,若猛地起床、洗冷水脸、上厕所用力,都是诱发脑卒中的常见动作。

一项涉及六省市的回顾性研究显示:冬季清晨5点到9点,是老年人脑卒中高发期,占全天发病率的47%以上。你说这数据吓人不吓人?可偏偏很多人,还以为“早起养生”,天没亮就出去“晨练”。

晨练不是错,错在不看身体时钟。冬天,阳光才是最好的起床铃。不到七点,别急着离开被窝;醒了以后,先在床上缓慢活动四肢,让血液缓缓启动,再起身穿衣。

但比起清晨的冷,还有一种“温暖陷阱”更可怕——热水澡。

洗个澡,能洗出血压飙升?你没听错。冬季洗热水澡,尤其是在密闭浴室里,水蒸气聚集、空气稀薄,一旦站着洗,容易出现头晕、眼花、甚至晕厥。而这个时候,原本就服降压药的人,血压更容易“掉得狠”,脑供血一下跟不上,出事的概率更高。

热水澡是冬季的幻觉,舒服的不是身体,而是神经的麻醉。真正对心脑血管友好的洗澡方式,是坐着洗、温度控制在37到39度之间、时间不超过15分钟。洗完别急着出浴室,坐一会儿,血压回稳了再行动。

说起吃药这事,最常见的误区是——“按感觉吃”。

很多中老年人,吃药看心情。今天血压低了,就少吃一颗;明天高了,就多加点。问题是,血压波动不是天气预报,不能靠“今天凉快”来判断是否吃药。

降压药的原理,是通过调节血管张力、心率、肾脏排钠等机制,维持一个长期稳定的血压基线。你今天停药,明天吃一半,等于把身体当成了实验场。

有研究指出:降压药服用规律性每下降10%,心脑血管事件风险就上升12%以上。你觉得自己“吃得挺准”,可只要一周内漏服两次,风险就已经飙升。

药是“定时炸弹”,不是“万能保险”。在立冬这样的节气转换点,更要注意服药时间、剂量的一致性。不要擅自更改药量,更不能听信“冬天要加补”的乡野偏方。

吃的,是“药”;喝的,是“命”。

冬天一冷,很多人以为多喝热汤、热茶就是养生。可别忘了,冬季是“水分流失加速期”,空气干燥、室内湿度低,加上衣物过厚、饮水减少,血液会变得更黏稠。

血液一浓,血压就容易起伏不定。尤其是老年人,肾功能减退,身体对“渴”的感知本身就迟钝。等你感觉口干了,身体已经缺水了。

真正的养生喝法,是“温水频饮”。不是每天一壶茶,而是每小时一小杯温白开。不喝冷饮、不猛灌热汤,不靠汤泡饭。水,是润滑血管的油,不喝,血压就会像没上油的齿轮,咯吱咯吱地卡住。

心理上的“冬季抑郁”,也是血压的隐形推手。

中老年人进入冬季,日照减少,活

动减少,情绪容易低落,甚至出现季节性情感障碍。这不是“想开点”就能解决的事,而是生理性激素变化导致的。

褪黑素增加、血清素减少,让人情绪低迷,而交感神经敏感性增强,则会让血压更容易波动。很多高血压患者,冬季血压飙升,背后是“情绪作祟”。

饭桌上冷清了,朋友圈里安静了,孩子打视频也三天两头才有一次。孤独、压抑、无聊,都是血压的“情绪炸弹”。

情绪调节,是冬季控压的隐形药。哪怕只是每天晒晒太阳、听听音乐、跟老朋友通个电话,都能降低交感神经兴奋度,缓解血压波动。

说到底,冬季高血压的“罪魁”,不是寒冷,而是“失控”。

生活规律失控、饮食节奏失控、心理状态失控、服药纪律失控——每一项,都是血压的“引爆点”。

而真正的控压高手,不是加药最多的人,而是生活上最自律的人。

古人讲:“冬藏者,养其根本。”藏的,不只是身体,更是情绪、节奏、心态的“收敛”。服降压药的人,若能在这立冬时节,藏住自己的冲动、懒惰和任性,便已赢了一半。

你可能会问:是不是只要吃药准、喝水多、起床慢,就万事大吉?

不,血压控制,是一个持续的系统工程。冬季只是这场工程里最复杂的一环。你做对了今天,不代表明天不会出错。

把降压药吃成一种“生活仪式”,而不是“病人标签”,才是真正的智慧。

以上内容仅供参考,如有身体不适,请咨询专业医生。喜欢的朋友可以关注一下,每天分享健康小知识,做您的线上专属医师。

参考资料:

1. 《高血压防治指南(2020年修订版)》中国高血压联盟

2. 《中国脑卒中防治报告2021》国家卫健委脑防委

3. 《中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)》国家卫生健康委员会