2016年,26岁的徐慧敏是一名来自江苏盐城的年轻护士。她刚进入医院内科工作不到两年,原本性格爽朗、做事麻利,深受患者喜欢。可自从新来的护士长上任后,徐慧敏的生活就像按下了倒霉开关。某天在交接班时,因为一个药品剂量问题,徐慧敏顶撞了护士长一句。谁知对方记恨在心,从此处处为难:排班时专挑夜班、查房时故意挑错,甚至在会议上暗讽她“心浮气躁,不适合临床”。同组几位同事为了避嫌,也开始和她保持距离。

长时间的冷落与压抑,让徐慧敏的精神几乎濒临崩溃。她不敢发火、不敢申辩,只能靠吃东西麻痹自己。刚开始徐慧敏只是偶尔吃点甜食缓压,但渐渐地,每当夜班结束、回到家里,她都要点上几份外卖——炸鸡、奶茶、烤串、蛋糕,样样不落。她常对自己说:“反正工作那么累,吃点算什么。”可体重却从112斤涨到近160斤。有时忙到深夜,徐慧敏趁空在护士站啃面包、喝咖啡,这样的苦中带甜,成了她唯一的安慰。

2017年5月17日,这天是徐慧敏这个月的第六个夜班。凌晨三点,她刚结束病房巡视,拖着疲惫的身体回到护士站,趁短暂的空档点了份外卖——炸鸡、奶茶和薯条。徐慧敏一边整理病历一边吃,想着补点能量。可刚咽下几口,喉咙里就突然涌上一股酸辣气。那感觉像被灼烧般的火从胃底冲上胸口,她顿时皱起眉,捂着胸口轻咳,却越咳越烧,酸味直顶喉咙。徐慧敏想打嗝缓解,结果喷出一阵刺鼻的液体,辣得眼泪瞬间涌出。她的脸色瞬间通红,额头渗出细汗,整个人几乎蜷缩在椅子上。一旁的同事见状,慌忙跑过来扶她,徐慧敏只能微微摇头示意自己还能撑住,可喉咙里那股火一直不肯散去,像在灼她的每一口气。

渐渐的,这股疼痛一直久久不散,胸口又闷又胀,仿佛被一块滚烫的石头压着一般。徐慧敏的手死死按在上腹部,指节发白,喉咙里不时传出“咕噜”声。她强忍着干呕的冲动,却还是有一股酸液从喉咙冲出,呛得她眼角泛泪,呼吸一度中断。徐慧敏的声音彻底沙哑,嘴唇抖得厉害,同事吓得赶紧倒水,又帮她找来药片。徐慧敏颤抖着接过,几乎是含着泪咽下那粒奥美拉唑。过了好一会儿,胸口那团火才慢慢散去,呼吸变得平稳,额头的汗也渐渐干了。她靠着椅背长长吐出一口气,心想可能是老胃病又犯了,于是也就没多想。

六月初,医院里病人暴增,徐慧敏几乎天天连轴转。这天傍晚,她刚下夜班,又被叫去支援急诊,一直到快十点。回到家后,徐慧敏饿得发慌,煮了碗泡面,吃得极快。没多久,胸口就开始发紧,胃像鼓了一层气似的,胀痛不已。她皱着眉,试着挺直腰,却突然感到一阵剧痛。那种痛又热又辣,从胃底直冲喉咙,像有火在往上烧。徐慧敏捂着胸口,脸瞬间苍白,唇色发青,喉咙里发出低低的闷声。她想张口说话,却被一股反酸呛住,只能一边喘一边干咳,整个人抖得厉害。丈夫见状赶紧扶徐慧敏坐下,可她的手仍死死攥着衣角,连指尖都在颤。

可那股灼热没有停下,反而越烧越深。徐慧敏刚想喝水,却猛地弯腰干呕,胃液带着刺鼻的酸味冲出喉咙,呛得她眼泪直掉。她呼吸急促,胸口起伏剧烈,喉咙里发出嘶哑的喘声。脸色越来越白,汗顺着下巴滴落。丈夫慌忙递水,可徐慧敏根本喝不进去,只是捂着胸口拼命喘。几分钟后,她开始连续呕吐,吐出的液体带着棕褐色,酸腐味刺得人作呕。徐慧敏的手指开始冰凉,嘴唇微微发紫,整个人几乎失去力气。丈夫吓得当即背起她,冲出家门直奔医院。

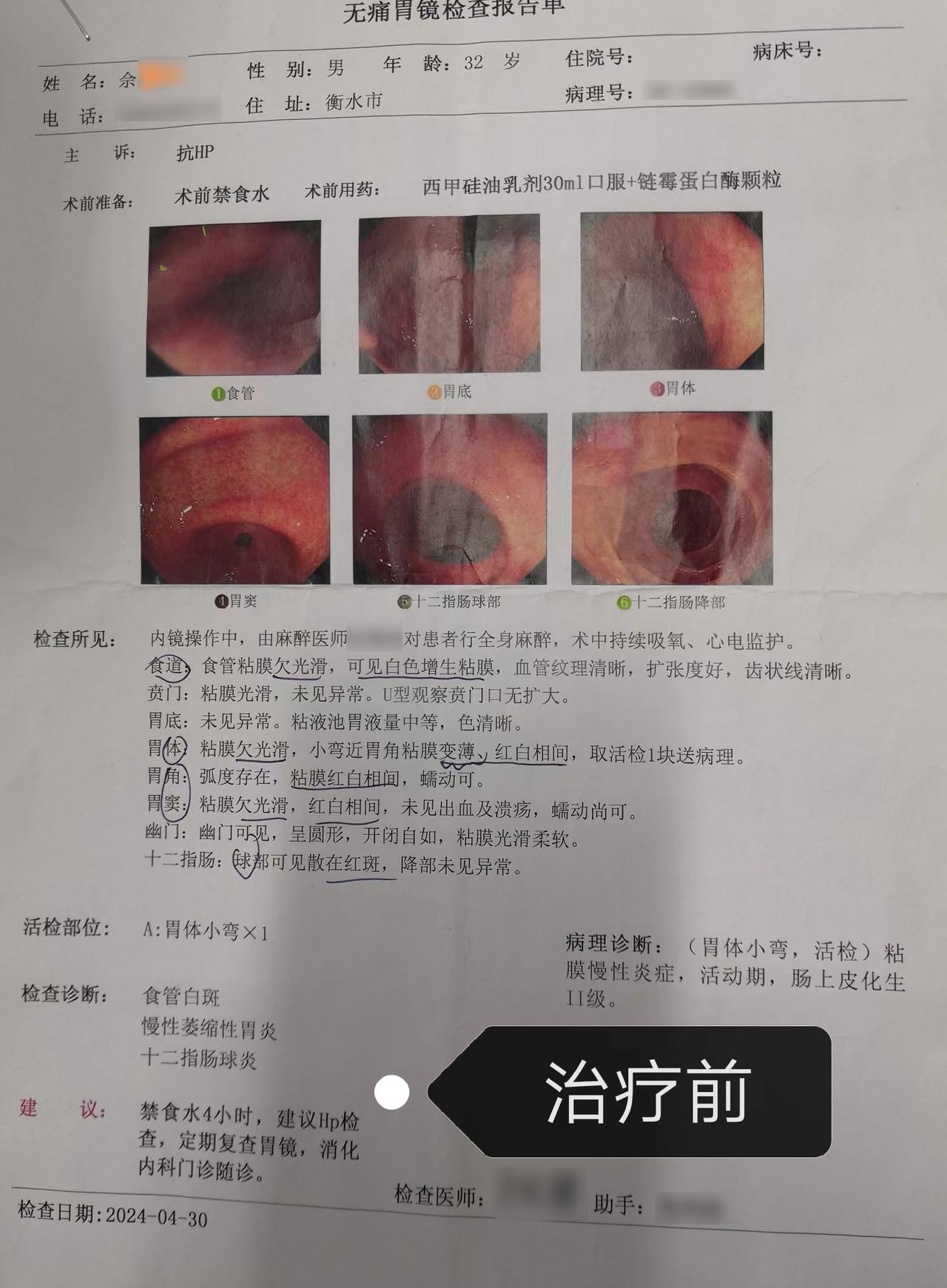

到医院急诊后,徐慧敏被迅速安排了血常规、胃功能和胃镜检查。血检结果显示白细胞略高,提示有轻度炎症反应;胃泌素水平升至128pg/mL(正常值小于100),说明胃酸分泌明显过多;24小时酸度监测显示反流时间比例高达13.5%。当胃镜缓缓伸入时,屏幕上显示的画面让医生皱起了眉——食管下段黏膜红肿明显,局部呈糜烂状,表面还附着少量泡沫样液体。医生轻轻取样后退出镜身,耐心告诉她:“从影像看,你的食管黏膜受胃酸刺激已相当严重,属于典型的反流性食管炎。”

听到诊断结果,徐慧敏靠在床头,手指紧握着病历单,心中充满不安。片刻沉默后,她忍不住问道:“我才二十多岁,不抽烟不喝酒,也没什么坏毛病,怎么就得这个病了?”医生坐在一旁,耐心地解释:“这和你抽不抽烟没关系。长期夜班、精神紧张、饮食不规律、进食太快、暴饮暴食,都会让胃酸分泌紊乱。再加上你习惯夜班后立刻吃东西、喝冰饮,这些行为会让胃酸倒流得更厉害。年轻人现在这种情况不少,尤其是医护人员,节奏快、压力大,胃肠最容易出问题。”徐慧敏轻轻点头,嘴角勉强扯出一点笑,却显得格外无力。

随后医生在病历上写下处方,推给她看:“先用泮托拉唑,它能抑制胃酸分泌,帮助食管黏膜修复,比你之前吃的奥美拉唑更稳定。”见她神情疑惑,医生继续解释:“反流性食管炎的根本问题是胃酸太多、胃排空太慢。泮托拉唑能有效控制酸度,让食管有机会自我恢复。如果继续靠临时吃药缓解,反流长期存在,就可能让黏膜反复损伤,甚至形成糜烂和溃疡。”徐慧敏听着,一时间说不出话,只能轻轻点头。医生又叮嘱她:“药要按时吃,不能间断,也不能自行加量或换药。再好的药物,如果用得不规律,病情也会反复。”她郑重地把药袋抱在怀里,像是抓住了一根希望的绳子。

在开药前,医生特意抬起头,语气格外严肃:“徐护士,你现在还算早期,如果再不注意,病情可能进展成糜烂性或溃疡性病变,严重的甚至会出现癌前改变。”他停顿了一下,又缓缓说:“要想彻底控制,药只是辅助手段,关键是生活方式要改。夜班后不要立刻进食;少喝咖啡、奶茶、碳酸饮料;吃饭速度放慢,七分饱就停;尽量少熬夜,减少精神紧张。还有——体重也要控制。”徐慧敏听得很认真,低着头,不停点着笔尖记录。

出院后,徐慧敏认真反思了这段时间的生活。她鼓起勇气,向护理部上报了与护士长之间的矛盾,详细说明了被排挤、被恶意排班的情况。护理部介入后进行了内部谈话与排班调整,护士长也就没再难为她。同时徐慧敏也学会了把注意力放回自己身上,开始尝试写日记、听舒缓音乐,用记录的方式化解压力。白天,她严格按照医嘱服用泮托拉唑,每天早晨定时一粒,从不间断。饮食也彻底改变——夜班后不再点外卖,改成温粥和蒸蛋;咖啡、奶茶全部戒掉,改喝温水和淡茶。每次下班,徐慧敏都会散步半小时,让胃有充分时间消化。

渐渐地,徐慧敏烧心、反酸的感觉越来越少,喉咙的灼痛也不再频繁。9月22日,徐慧敏如期来到医院复查,医生为她重新安排了血检、胃功能与胃镜。报告显示:血常规各项指标正常,胃泌素下降至85pg/mL,酸反流时间比例恢复到4.1%(正常值<5%);胃镜下,原先糜烂的食管下段黏膜已明显修复,仅见轻度充血,无渗液、无新生裂纹。医生微笑着告诉她:“你现在属于A级,基本恢复良好。”徐慧敏听完,轻轻点头,心中那块石头终于落地。

然而,就在徐慧敏以为一切都步入正轨、身体和生活都重新恢复平衡的时候,一场意想不到的变化却再次悄然逼近。

2019年12月14日,这天徐慧敏和丈夫带孩子去公园放风筝。午后阳光正好,儿子笑得灿烂,徐慧敏蹲下帮他整理线轴,顺手吃了几口刚买的烤玉米。可没多久,她忽然觉得胃里有点胀痛,像有什么堵在里面。徐慧敏下意识按了按上腹,脸色微微发白。丈夫察觉不对,问她是不是又胃酸犯了。她摇摇头,勉强笑着说可能只是吃太快。可那股疼痛并没有退去,反而一点点往深处钻,像有刀在里头轻轻搅动。徐慧敏的额头开始冒汗,呼吸变得急促,嘴角有些抽搐。孩子牵着她的手喊“妈妈”,她抬头想回应,却突然被一股反酸冲上喉咙,带着浓重的金属味。徐慧敏赶紧捂住嘴,声音哑得几乎听不见:“妈妈……没事,歇一会儿就好……”

可这次的疼痛来势汹汹,根本没有要缓和的迹象。徐慧敏的身体开始轻微颤抖,呼吸越来越浅,面色苍白得像纸。丈夫连忙把她搀到长椅上,可她刚坐下,胃里就一阵剧烈翻腾。徐慧敏下意识地弯腰干呕,胸口像被火灼一样,眼角渗出泪。紧接着,一股腥甜的液体从喉咙涌出,她几乎来不及反应,吐出一滩暗红色的血。孩子被吓得哭起来,紧紧抱着她的大腿。丈夫脸色瞬间变了,急忙掏出手机打急救电话。徐慧敏试图说话,却只发出微弱的喘息,喉咙被血腥味灼得生疼。她的手撑在腿上,指尖发白,嘴唇抖得厉害。第二次呕血来得更猛,混着未消化的食物喷出,她整个人几乎瘫倒在丈夫怀里,眼神开始涣散……

救护车赶到时,徐慧敏几乎已经说不出话,整个人被冷汗浸透。丈夫握着她的手,一路上不停呼喊她的名字。到医院后,徐慧敏被直接推进急诊抢救室,医生迅速为她建立静脉通道、吸氧、止血、抽血化验。检查结果出来的那一刻,值班医生神情凝重:血常规提示重度贫血,血红蛋白仅68g/L;肿瘤标志物CEA升至28.4ng/mL,CA19-9达195U/mL;胃镜下在胃体弯处可见一个约4.5×5.2厘米的不规则肿块,表面糜烂、触碰即渗血,局部伴浅表坏死;超声提示肝右叶出现多发低回声结节,最大直径约2.3厘米;腹部CT显示肝脏与腹膜后多处转移灶,区域性淋巴结明显肿大,部分融合成团。最终病理报告确诊——胃癌中晚期,伴多处转移。

当医生把结果递给丈夫时,他的手在发抖,几乎握不住那张纸。徐慧敏靠在病床上,面色苍白,听着“转移”两个字时,眼神瞬间空了几秒,像整个人被抽去了力气,只剩下沉默。主治医生语气低沉地解释:“病情发现得太晚,肿瘤已穿透胃壁并扩散到肝区,无法手术。现在我们能做的只有姑息治疗,尽量减轻疼痛和出血。”徐慧敏听到这个结果时,整个人像被抽走了力气。她坐在诊室的椅子上,脸色苍白,手指紧紧攥着病历单,几乎要将纸揉皱。

徐慧敏的声音颤抖得厉害,带着压抑的哭腔:“我每天都按时吃药,饮食清淡,不碰咖啡、不吃夜宵,连油炸的东西都戒了……怎么最后还是癌了?”她的眼神里有恐惧,也有茫然,仿佛这一刻世界静止。徐慧敏努力想稳住情绪,却控制不住地流泪。丈夫坐在旁边,红着眼一遍遍握住她的手,母亲在一旁轻拍她的肩膀,却也早已泣不成声。医生安慰他们先稳定病情,但语气里透着无奈。

原计划是住院进一步检查并评估是否能手术,可才入院第二天,徐慧敏就开始频繁呕吐,吃什么吐什么,连一口温水都下不去。她的体力迅速透支,面色发灰。到了第四天夜里,她突然高烧,体温飙到40℃,血压骤降。急救铃声响起,徐慧敏被紧急转入ICU。医生判断为肿瘤快速破裂并合并感染,造成急性失水与电解质紊乱。经过近两个小时的全力抢救,心跳仍未恢复。6月16日凌晨3点26分,监护仪的曲线变成一条直线——徐慧敏离开了,距离确诊还不到一周。

消息传来那一刻,丈夫整个人愣住,手里的手机滑落在地。他盯着医生,声音发抖:“你……再说一遍?”母亲跌坐在墙边,失声痛哭:“她才二十九岁啊,孩子还这么小……”丈夫的眼睛布满血丝,猛地站起身,声音沙哑得几乎嘶吼:“你们得给我个解释!她按时吃药,复查时你们也说恢复得不错,怎么就突然变成晚期癌?是不是哪一步漏查了?是不是早就有问题却没人发现?!”他的手拍在桌上,整个人几乎崩溃。医生沉默着,唇角动了几次,却一句完整的话也说不出口。

医生默不作声了,知道家属的愤怒不是无理取闹——徐慧敏的病情在入院前并无急性恶化迹象,胃镜报告也仅提示局部糜烂出血,并无穿孔或远处转移。可短短几天,她的身体就全面崩溃。医生反复翻看病历、影像、化验单,却依旧找不到一个合理的解释。为了给家属一个交代,医院立即组织了多学科联合讨论会。消化内科、重症医学科、肿瘤科、影像科以及营养科的专家轮番发言,对徐慧敏的病历、化验报告和治疗记录进行了全面复核。

可每个数据都在合理范围内,没有一个指标能直接解释她的骤然恶化。徐慧敏的肝肾功能在入院前仍属正常,药物剂量遵循规范,也未发现严重毒副反应;影像学上虽提示多处转移,但仍属于可控阶段,并未出现穿孔、出血或大面积坏死。所有的报告都逻辑清晰,却又像在刻意回避一个致命答案。讨论持续了整整五个小时,没有任何人能说出“为什么”。会议室的空气凝重得几乎让人透不过气。最终,医院决定请求外部专家复核,希望能从生活层面寻找被忽略的真相。两天后,徐慧敏的完整病历被送到了国家消化疾病研究中心主任——李教授的办公室。李教授是国内胃癌及消化系统肿瘤防控领域的权威专家,长期研究“亚健康人群癌变转化机制”,对临床中隐匿性病程有极高的敏感度。那天下午,他带着研究团队,一页一页审阅徐慧敏的资料,从三年前确诊反流性食管炎的记录开始,一直到最后的抢救经过。李教授看得极慢,眉头越锁越紧。合上最后一份检查单后,他沉声道:“这不是治疗的问题。所有操作都符合规范,但她的崩溃太快,说明有外在因素在持续刺激病灶。”

他环视众人,语气平静却坚定:“我们可能漏掉了她生活中一些非典型细节——那些她以为很健康的习惯。”三天后,李教授约见了徐慧敏的家属。那天会议室格外安静。她的丈夫显得极度疲惫,胡子拉碴,眼圈深陷;母亲则坐在一旁,红着眼,不时低声啜泣。丈夫哽咽着说:“她真的一直照医生说的做,吃饭慢、饮食清淡、准点吃药,夜班后也不乱吃东西,连奶茶都戒了。她太听话了,真不知道哪儿还错了。”

李教授静静听完,拿出记录本,轻声问了一个问题——是之前所有主任专家都没提及的问题。听完这句话,徐慧敏的丈夫愣了几秒,目光突然闪烁,喉结上下滚动,低声说:“有……确实有那两个习惯。可那都是小事啊,不是坏毛病啊,她从当护士时就一直那样,从来没出过问题,我们都以为没关系……””

李教授缓缓点头,表情变得凝重:““虽然徐慧敏在生活上十分规律,可以说是做到了滴水不漏,但她在吃泮托拉唑期间却忽略了三个非常低级的错误,你们都没有意识到,因为一直被反复忽略,这才酿成了悲剧的发生!这已经不是单一事件,全国范围内类似的病例真的太多了,我们需要反思啊!”

李教授继续说道:“很多人也和她一样,觉得泮托拉唑作为一线药物,安全性高,按时服用定期复查就足够了,却不知道这三类常见的食物与泮托拉唑搭配服用会产生意想不到的副反应。长期食用,不仅导致药效下降,还诱发细胞癌化!而更遗憾的是,很多患者对此都毫不知情,一定要对这3个食物引起警惕啊,不要让救人的良药变成催命的毒药……”

第一个被忽视的食物:酸奶与乳制饮品

在住院治疗期间,徐慧敏坚持早起吃药、空腹服用泮托拉唑。可在恢复阶段,她为了养胃,几乎每天早餐都会搭配一杯酸奶或一小瓶乳酸菌饮料。她认为乳制品可以中和胃酸,让胃舒服一些,这种习惯延续了将近一年。事实上,泮托拉唑属于质子泵抑制剂,需要在胃酸较高的环境下起效,而酸奶中含有乳酸、发酵菌和少量钙盐,这些成分能刺激胃酸分泌,反而削弱了药物的作用。更隐蔽的是,酸奶的酸性环境会改变胃内pH,导致药物吸收时间提前,药效持续时间缩短。徐慧敏经常在夜班后空腹喝酸奶,胃部暂时舒服了,但实际上胃酸分泌被再次激活。日积月累,食管黏膜在反复刺激中形成微小糜烂,炎症得不到真正修复,癌变的隐患也就此埋下。

长期摄入酸奶还让徐慧敏误以为自己养胃成功。她甚至把酸奶当作午饭间的解压饮品,常常在高压工作后直接从冰箱拿出冰镇瓶,边喝边整理病历。冰冷的乳制品让血管突然收缩,使胃黏膜微循环变差,原本脆弱的黏膜组织变得更容易受损。她不知道,这种被舒缓掩盖的刺激反应,正在一点点破坏食管的修复平衡。每次反酸稍有好转,她就更笃信这个习惯正确,殊不知药效早已被抵消,病情也在无声的倒退。

第二个被忽视的食物:柑橘与果汁饮料

在生活中,徐慧敏十分注重补充维生素C。她总觉得自己熬夜多、抵抗力差,多吃点水果能防感冒。每次下班回家,她都习惯削一个橙子或榨一杯鲜橙汁,几乎成了她每日的解压仪式。然而,她并不知道,柑橘、橙子、柠檬等酸性水果中富含的柠檬酸,会明显降低胃内pH值,而泮托拉唑的作用机制恰恰需要维持中性或弱碱环境。当柑橘类水果进入胃中,胃酸分泌被强烈刺激,药物还未充分吸收便被破坏。反流的酸液再次灼伤食管,反而让黏膜处于长期轻度炎症状态。徐慧敏在复查时多次出现轻微的反酸,却以为是劳累所致,从未怀疑这些健康水果的影响。

长期食用柑橘类水果还带来了另一个隐患。果汁饮品中含有大量果糖与果酸,会让胃液更稀释,使得食物滞留时间延长,胃排空变慢。徐慧敏经常在夜班结束后用橙汁代替晚餐,她觉得清爽、不油腻,却不知这等于让胃整夜处在被酸液浸泡的状态。柑橘中天然的酸味使胃酸分泌更旺盛,与药物抑酸的初衷完全背道而驰。反流性炎症在反复刺激下逐渐深化,胃壁组织的修复能力被削弱,炎细胞长期浸润,癌变的过程就这样在日常的补维C中悄然启动。

第三个被忽视的食物:高盐腌制品与速食调味包

作为护士,徐慧敏的作息极不规律。为了节省时间,她常常在夜班间隙或午餐时选择方便面、即食粥、火腿肠、咸菜包等快餐食品。她认为这些食物省时方便,偶尔吃不会有问题。殊不知,这类高盐、含亚硝酸盐的食物对胃黏膜刺激极强。盐分本身会改变胃液渗透压,使黏膜表层细胞水分流失、屏障功能受损;而亚硝酸盐在胃酸环境中与胺类反应,会生成亚硝胺化合物——一种已被证实与胃癌密切相关的物质。徐慧敏在服用泮托拉唑期间,本应减少此类摄入,但她在繁忙中没有意识到这些方便食品正悄悄蚕食她的胃壁。

更严重的是,泮托拉唑通过抑制胃酸让胃液偏碱,而碱性环境下食物防腐成分和亚硝酸盐更容易在胃内停留、分解,生成的有害物质与受损的胃黏膜接触时间被延长。徐慧敏喜欢在夜班时吃泡面,常会额外加咸蛋、午餐肉、腌萝卜增加口感,看似普通的一顿宵夜,却在化学层面成为了致病的温床。随着时间推移,黏膜修复被阻断,细胞增生、变异风险大幅上升。她以为自己是在简单垫一口,实际上,慢性炎症和微量致癌物正在无声地侵入。

这三个食物——酸奶、柑橘类、腌制品——在大众印象中都属于常见且无害的类型,但对长期服用泮托拉唑的人来说,却是最隐蔽的危险来源。酸奶刺激胃酸分泌,削弱药效;柑橘降低胃pH,使反流难以控制;高盐腌制品则让受损黏膜反复暴露在致癌环境中。徐慧敏在治疗期看似遵医嘱严格执行,却在这些日常小习惯中不断破坏修复过程。每一次吃酸奶带来的短暂舒缓、每一杯果汁后的轻松、每一碗方便面带来的饱腹感,都是身体在以假象欺骗她。

反流性疾病的可怕之处不在于一时的疼痛,而在于长期轻视。徐慧敏的悲剧,不是来自药物失效,而是源于那些看似温和的生活细节——它们以健康的名义出现,却在潜移默化中改变了身体的化学环境。三年间,她的胃黏膜经历了反复修复与破坏的循环,每次看似好转,都是癌变过程的一次伪平静。当肿瘤在体内悄然成形时,一切努力都已太迟。

内容资料来源:

[1]蒋承志,王军艳.警惕!反流性食管炎的6大典型症状[J].家庭生活指南,2025,41(05):54-55.

[2]尚红良.反流性食管炎的治疗[J].健康必读,2025,(14):53.

[3]刘晓红,孟宪梅.反流性食管炎发病机制及诊断、治疗研究[J].中国社区医师,2019,35(33):6+8.

(注:《26岁女护士查出反流性食管炎,吃泮托拉唑3年后胃癌晚期,她的经历引人深思

》图片均为网图,人名均为化名,配合叙事:原创文章,请勿转载抄袭;情节稍有润色虚构,如有雷同纯属巧合)