昨天还在厨房炖汤,今天就被“一级致癌物超标近万倍”的新闻吓得筷子都握不稳了。

你说人活着,图个啥?图个安心吃饭,结果饭桌上那瓶酱油、那块豆腐、甚至那口冒着热气的米饭——都可能被“癌”字盯上了?面前的饭菜,仿佛成了开盲盒,是福是祸全凭命。

但真有那么恐怖吗?“不要买!不要买!”的吆喝像极了菜市场的摊贩,喊得人心慌慌,理智也跟着打包带走。医生的声音呢?被喧嚣的网络海浪一波波拍在沙滩下,越来越小。

人们一边刷着短视频,一边咬着鸡爪,嘴里念着“一级致癌物”,心里却迷糊:到底什么是致癌物?是不是吃一口就完了?

我们今天就来捋一捋,到底哪些是真的“癌从口入”,哪些只是“吓唬你入坑”的流量游戏。别急着扔掉冰箱里的东西,也别盲目跟风“全网抵制”某款食品,用点脑子,比用力气更重要。

真实的临床里,医生们见得多了。某位长期坚持每天吃咸鱼、喝高浓度泡菜汤的老伯,被查出食管癌,肿瘤从胸口一路“爬”到咽喉。

不是说咸鱼有毒,而是每天吃、年年吃,生活方式像钉子一样,把健康慢慢钉穿了。这种病例,医院里不是稀罕物,但也不是“吃一次咸鱼就得癌”的恐怖故事。问题从来不在食物本身,而在于我们怎么吃、怎么信。

别再被“致癌物”三个字吓得魂飞魄散。“一级致癌物”并不等于“吃一口就得癌”。这个名词,其实是世界卫生组织下属的国际癌症研究机构(IARC)根据流行病学研究所划分的风险等级。

一级致癌物,指的是“有充分证据证明它会对人类致癌”,比如烟草、酒精、石棉、加工肉制品、空气污染。这些东西的确不友好,但它们的杀伤力,往往取决于暴露剂量与暴露时间。

咱们打个比方:阳光也是一级致癌物。那是不是说你晒一次太阳就得皮肤癌?显然不是。

关键在于“程度”,这才是风险控制的核心。就像吃辣椒会上火,但你不至于因为吃了一口辣条就被送进烧伤科。问题是,有人喜欢拿“近万倍超标”当吓唬人的锤子,却不告诉你:万倍是和哪个标准比?是日摄入限量,还是瞬时浓度?是老鼠实验数据,还是人群长期跟踪?

更离谱的是,有些平台为了吸引眼球,把实验室检测结果直接拿来吓人。“这个酱油里的某某物质超标近万倍!”这种说法就像是告诉你:一只蚂蚁的力气是它体重的几十倍,然后得出结论:“蚂蚁比大象还可怕”,你信吗?

我们还得从食物的“致癌机制”谈起。现代医学发现,很多致癌物并不是天然存在,而是在加工、储存、加热过程中产生,比如亚硝胺类物质、苯并芘、杂环胺。

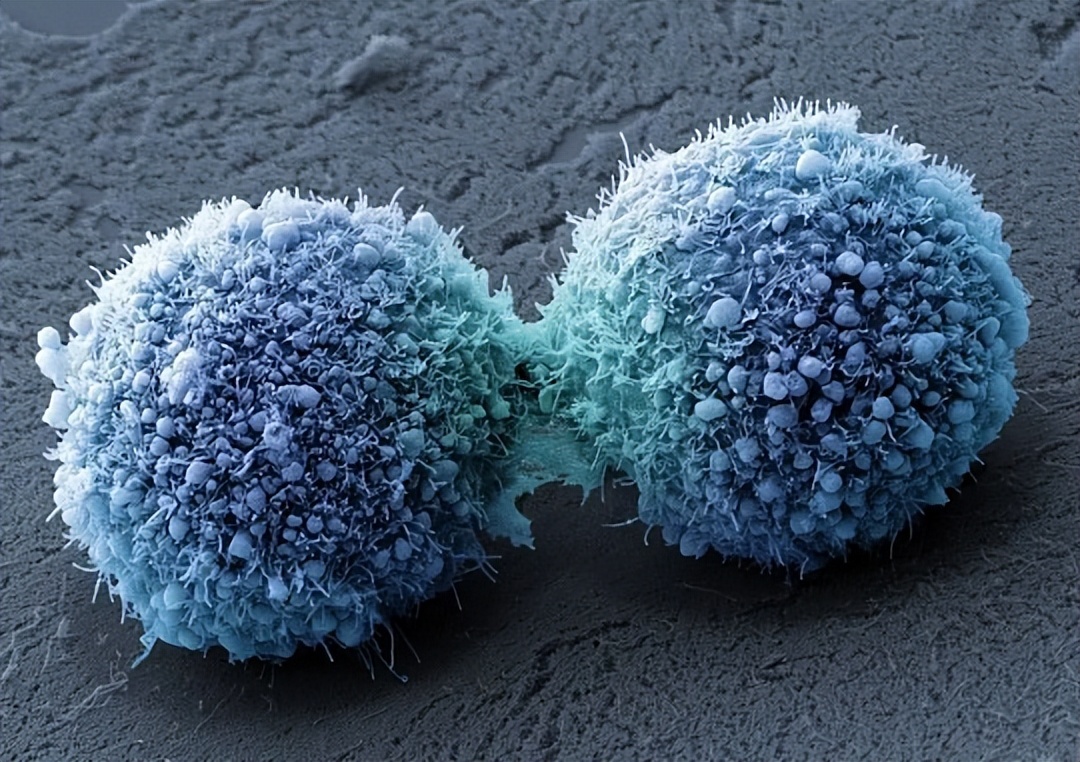

亚硝胺常见于腌制肉类、发霉食物;苯并芘则可能出现在烤焦的肉、烟熏制品里。它们进入人体后,有些会被肝脏解毒,有些则可能与DNA结合,诱发突变,像是给健康的细胞装上了一颗定时炸弹。

但炸弹能不能爆,爆不爆得起来,还得看你怎么“点火”。人体并非白纸一张,而是一个有自我修复与代谢机制的复杂系统。中医讲“正气存内,邪不可干”,说的就是这个理。

现代营养学也发现,摄入足够的抗氧化物质、维生素、植物化合物,可以抵御部分致癌物对细胞的伤害。这就是为什么同样吃泡菜,有人平安无事,有人却发展为胃癌。

把“致癌”这俩字从神坛请下来,别再当成洪水猛兽。问题不是“吃不吃”某样东西,而是你整个人的生活方式,是不是在给癌症“开门让路”。长期熬夜、焦虑、缺乏运动、社交隔离、暴饮暴食——这些“慢刀子”,比那一勺酱油更要命。

很多食品安全问题,其实是心理安全感缺失的投影。当我们对生活感到不确定时,就特别容易被“最毒名单”“致癌排行”这类信息牵着走。

那种“我什么都不吃,癌症就不找我”的幻想,本质上是一种控制幻觉。但现实是,真正能降低癌症风险的,不是一时兴起的“断舍离”,而是稳定、规律、长期可持续的生活习惯。

我们也该从古人的生活智慧里找找线索。唐宋人爱喝茶,但不是无糖奶茶,他们的“饮”讲究“调气养神”;明清人吃腌菜,但也懂得“适量而止”。

古人讲“饮食有节,起居有常”,不是说不吃,而是不贪、不偏、不倦。一口饭能养生,也能伤身,就看你嘴里含的是什么,心里装的又是什么。

怕致癌物不是错,但怕得失了分寸,才是真正的错。医生常说:“对健康最大的威胁,不是食品本身,而是信息焦虑。”健康不是一场清单式的排毒大赛,而是一次长期的、有温度的相处。你不是在和食物搏斗,而是在和生活谈恋爱。

听医生的话,真的没坏处。不是因为医生知道一切,而是他们比你更清楚:“健康,不是靠删除食物获得的,而是靠构建生活方式积累的。”别再为了一则标题,就扔掉你家厨房的调料瓶。不是所有“超标”都等于危险,不是所有“致癌”都能躲开。你要学会分辨、判断、选择,像一个真正为自己健康负责的人。

别再被“一级致癌物”四个字吓得不敢吃饭。你真正该害怕的,是不吃不动不睡,还刷着短视频焦虑到三更半夜。

以上内容仅供参考,如有身体不适,请咨询专业医生。喜欢的朋友可以关注一下,每天分享健康小知识,做您的线上专属医师。

参考资料:

1. 国家食品安全风险评估中心:《食品中致癌物质风险评估研究进展》

2. 国际癌症研究机构(IARC):致癌物分级标准

3. 中国疾病预防控制中心营养与健康所:《居民膳食相关癌症风险分析报告》