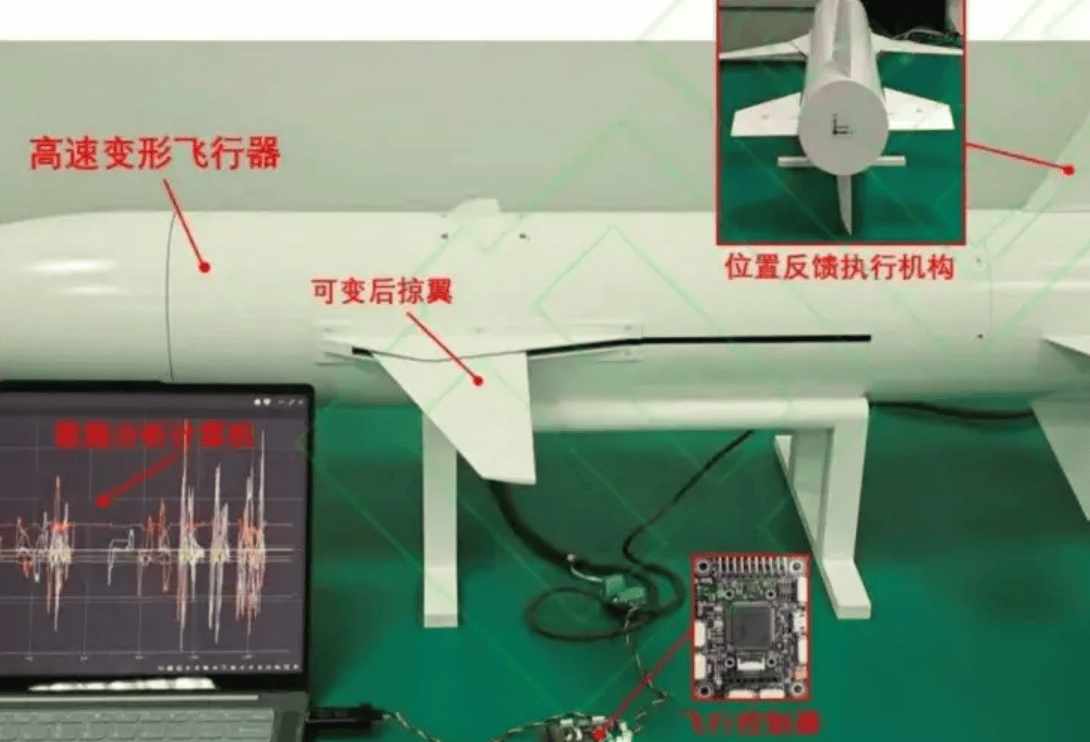

2023年10月,国防科大的研究人员发表了一篇论文,展示了一种带变形机翼的高超音速飞行器,它的速度可以达到5.8马赫,机动时的过载超过20G,这个飞行器并非停留在图纸阶段,而是已经制造出原型机并进行了实际测试,表明我国第六代高超音速武器的研发已进入工程验证环节。

翅膀能够自己收起和展开,巡航时收起来减少阻力,突防时打开增加升力,材料用的是记忆金属配合液压系统,升阻比提高35%,射程从1500公里增加到2500公里,前缘采用铌钛合金和碳化硅复合材料,耐温达到2400度,比旧材料强了60%,这样设计是为了让飞行距离更远、姿态更稳、更难被击落。

最厉害的在于密封技术,以前的变形结构在高速状态下容易漏气,还会因为热胀冷缩出问题,现在用了液态金属密封层,就算在五马赫的风里也能保持严实,这是全球首次真正在工程上解决这个问题,不是实验室里的小样品,而是能实际应用的东西。

控制方面也换了思路,导弹装上AI算法,每秒计算两千次弹道轨迹,能够自己调整翅膀、改变路线,再配合量子通信躲开雷达探测,它不再依赖预设路线,而是一边飞行一边思考如何规避,这种能自主判断的导弹让传统反导系统难以应对。

它能够挂在轰-6N飞机、歼-20S战斗机,甚至055型驱逐舰上使用,可以在空中、海上和太空多个领域打击目标,北约的“萨德”系统和“爱国者”系统,对付固定路线的目标时还能有六成把握,但遇到这种能变形、会拐弯、还会计算路径的导弹,拦截成功率就掉到不足9%,这不是因为系统本身不好,而是对手完全不一样。

目前还没做到完美,高温下密封能维持多久,翅膀反复变形寿命够不够用,AI在电磁干扰下会不会出问题,这些都在测试中,论文提到模拟环境下的热流、气流和干扰都通过了,结果比较可靠,估计接下来会进行实弹测试,然后逐步推广列装。

这项技术一出现,就不只是技术上有了突破,它把整个玩法都改变了,以前大家比较的是速度和射程,现在比的是思路和结构,谁能先掌握这套方法,谁就能在未来的战场上占据优势。

评论列表