近期两份颇具代表性的投行报告在市场上引起广泛关注。

伯恩斯坦(Bernstein)最新报告《亚洲新兴机器人:拥抱人形机器人时代》预测,2031年出货量达100万台,市场规模达200亿美元,2050年全球人形机器人市场规模将达8000亿美元,年出货量5000万台。

高盛最新供应链调研则显示,中国9家核心企业已在泰国、墨西哥等地密集布局产能,从单一组件到集成模块全面发力,但市场目前未见明确拐点,无大额确定订单,认为需等待特斯拉Optimus等标杆产品验证后再放量,其预测2027年出货量或仅7.6万台,2032年达50.2万台,市场规模2035年达380亿美元。

两家机构对人形机器人市场规模的预测,在时间周期、出货量及市场价值上存在量级差异,核心分歧在于对商业化爆发速度的判断。

高盛以订单确定性为锚点,伯恩斯坦以技术突破为锚点,高盛认为技术验证后稳步增长,伯恩斯坦押注AI驱动快速爆发。

▍行业拐点的不同认知

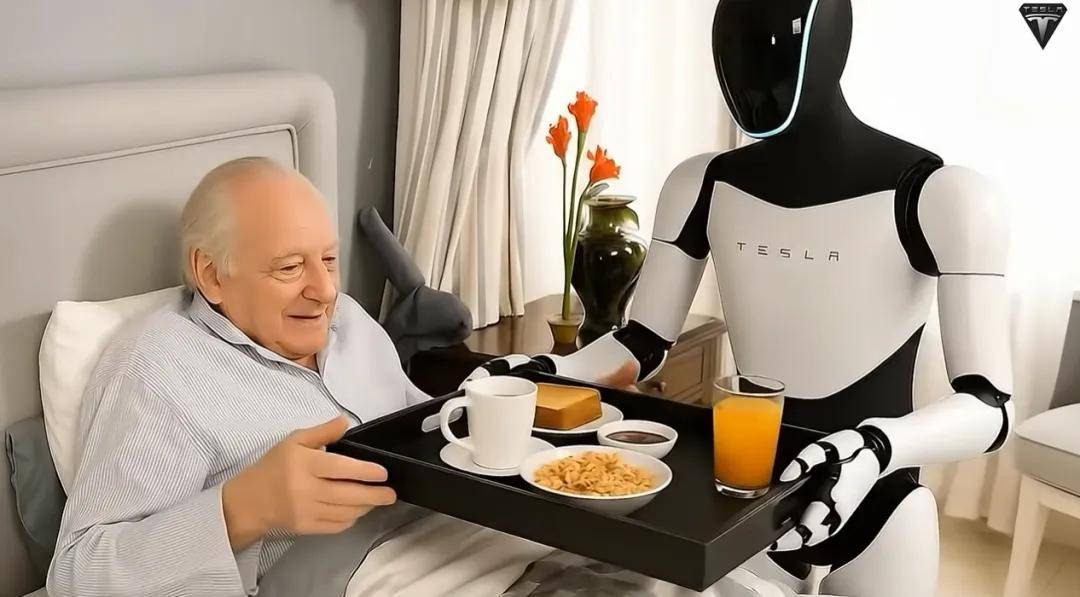

伯恩斯坦认为,人形机器人曾长期停留在实验室阶段,核心瓶颈集中在运动控制、环境感知与自主决策三大领域。而AI技术的爆发式进步,尤其是强化学习与大模型的融合应用,彻底改变了这一局面。目前机器人大脑的进化,已经让复杂动作执行、动态场景适配等难题迎刃而解,运动控制等核心技术障碍基本攻克,行业正式从概念走向实用,迈入早期应用阶段。

供应链端的技术迭代同样迅猛。企业不再局限于生产单一齿轮、电机等组件,而是向执行器、灵巧手模块、关节集成系统等更高附加值产品延伸。从三花智控的执行器组装到兆威机电的一体化灵巧手,产品集成度与技术壁垒持续提升,为规模化量产奠定基础。

而高盛在报告中指出,全球人形机器人发展呈现鲜明的路线差异,形成务实派与理想派的赛道分野。中国企业秉持务实路线,聚焦拾取、搬运等特定高频场景落地,通过快速试错迭代产品,避免陷入全场景通用机器人的技术泥潭。地方政府专项扶持政策与充足的STEM人才储备,叠加企业高强度研发投入,构筑起独特的工程师红利优势。

西方企业则偏向理想派,追求覆盖全场景的通用型机器人,导致进度易受技术瓶颈拖累,发展节奏类似自动驾驶领域的缓慢推进。这种路线差异让中国企业在商业化落地速度上占据上风,众多供应链企业已与特斯拉、智元机器人、乐聚机器人等头部客户展开深度合作,加速技术验证与产品迭代。

伯恩斯坦的预测勾勒出人形机器人行业的爆发曲线:行业将经历两轮50倍增长,2031年全球年出货量将达100万台,市场规模约200亿美元;到2050年,年出货量将飙升至5000万台,市场规模突破8000亿美元,体量比肩当前全球汽车行业。

高盛调研显示,供应链企业已提前布局应对增长。目前行业规划年产能介于10万台至100万台机器人等效单位,虽暂无大额确定订单,但这一产能规划与高盛预测的2035年全球138万台出货量形成呼应,反映出产业链对行业前景的强烈乐观预期,是一场豪赌。

但显然伯恩斯坦长期规模预测8000亿市场是高盛同期380亿的21倍,对行业天花板判断更高。

▍龙头企业的判断对立

作为人形机器人的关节与肌肉,执行器与减速器是技术含量最高的核心部件,也是中国企业的优势领域。两家机构对中国核心供应链企业的评级与价值判断,在标的优先级、风险点认定上形成鲜明对比,尤其体现在对头部企业的态度上。例如针对三花智控,高盛认为虽然下调到中性,但依然看好,而伯恩斯坦却认为应该谨慎看待。

高盛认为其是执行器组装环节的高可见性龙头,在执行器领域占据主导地位,市场份额超过50%。依托热管理业务的稳固现金流与客户关系,其执行器模块化能力在供应链中的粘性极强,且泰国工厂已启动执行器量产,公司目前已预留40万平方米土地,其中20万平方米专项用于人形机器人执行器组装。预计2025—2030年营收/净利复合增长达19%,是中国供应链的首选标的。

伯恩斯坦的观点却对其持谨慎态度,核心顾虑在于技术边界局限——三花智控的优势集中于热管理领域,跨领域拓展至机器人执行器的能力有限;且当前机器人业务仅绑定特斯拉单一客户,产品与客户结构单一,抗风险能力弱,认为现阶段公司聚焦全球头部客户,计划根据订单逐步扩产,不盲目建设大规模生产线,因此未纳入核心推荐标的。

其更看好双环传动这类企业,因为其凭借全面的齿轮技术储备,已经成为减速器领域的核心玩家,针对北美头部客户,公司还研发了不同于RV、谐波减速器的创新解决方案,部分参数优于谐波减速器,可用于高负载关节。目前已与该客户合作两年多,累计提交8-9轮样品,预计2026年上半年确认方案,第三季度启动量产。在国内市场,公司也为多家初创企业供应行星减速器,同时与国内电动汽车初创企业合作开发替代方案,市场空间明确。

▍聚焦与泛领域的布局逻辑

基于对行业迭代速度的不同判断,两家机构的投资策略呈现集中与分散的对立。

高盛认为行业仍处于早期,优先选择技术壁垒高、订单确定性强的上游核心部件,聚焦少数高壁垒部件,规避概念性标的,警惕估值泡沫。其认为绿的谐波这类企业产品应用确定性高,且议价能力强,有着更明确的长期增长预期。但高盛也认为,由于当前供应链股票平均上涨48%,市场估值已包含人形机器人业务预期,若技术进展不及预期,估值可能快速回调,需采用核心业务估值+人形机器人估值的拆分框架来进行布局。

鉴于行业仍处于快速迭代期,伯恩斯坦提出广泛布局、灵活适配的投资策略,核心关注四类企业:一是上游核心部件供应商,这类企业的技术壁垒高,确定性更强,如减速器、执行器、传感器等领域的龙头;二是业务覆盖广义机器人(含工业机器人、特种机器人等)的企业,可分散单一赛道风险;三是具备技术拓展能力的企业,能够适配人形机器人技术路径变化;四是核心业务优质的企业,稳定的现金流可支撑其在新兴领域的研发投入,保障估值稳定性。

但高盛的报告中提出,有四大风险需警惕。首先是技术路线风险,人形机器人硬件方案(如减速器类型、感知技术)迭代可能导致部分企业适配滞后,错失市场机会;其次是需求不及预期,工厂自动化、消费级服务等核心应用场景落地速度若慢于预期,将直接影响行业增长;第三是竞争加剧风险,新进入者涌入可能引发价格战,压缩企业利润空间;最后是地缘政治风险,进出口限制、技术封锁等因素可能影响供应链稳定性,尤其对依赖海外客户的企业影响显著。

此外,高盛调研显示,当前行业普遍预期量产时间为2026年下半年,但多数企业尚未获得大额确定订单,产能规划仍依赖客户需求反馈,短期订单不确定性仍是核心风险点。两家机构对行业核心风险的认定差异,反映了短期供需与长期竞争的视角分野。

▍哪些节点决定行业走向?

行业爆发的关键节点已清晰可见,2026年将成为人形机器人量产的决战之年。高盛指出,后续需重点关注两大核心观测节点:一是特斯拉Optimus第三代机器人预计于2026年2—3月发布,作为行业标杆产品,其技术升级与量产规划将直接影响整个供应链的节奏;二是全球及中国的人形机器人企业需在2025年底至2026年初公布2026年订单/出货目标,这将为行业增长提供明确预期。

因为从供应链准备来看,多数企业计划在2026年启动量产或规模化生产。例如三花智控泰国产能已启动,拓普集团泰国工厂明年初步生产,敏实集团2026年第一季度启动商业化生产,双环传动预计2026年第三季度量产。随着这些节点的临近,人形机器人行业将从技术验证期正式迈入规模化量产期,供应链企业的竞争格局也将逐步清晰。

但高盛的研究更偏向产业验证视角,即以订单-产能-利润的传导逻辑为核心,强调当前无大额确定订单的现实,对出货量与规模预测偏保守,其预测2027年仅7.6万台,认为万台级订单才能支撑供应链体系,当前散单(数百-数千台)无法形成规模效应,因此投资上聚焦已验证技术壁垒的少数标的,警惕前瞻性布局的风险。

而伯恩斯坦则更偏向趋势卡位视角,即以AI突破-中国优势-场景落地的加速逻辑为核心,看好中国务实路线对商业化的推动,认为中国企业通过快速试错迭代,技术进步飞快,供应链也已在工厂自动化场景实现小批量落地,2027年前后将突破万台级门槛。因此其对短期(2031年)规模预测更激进,投资上强调广泛布局以应对技术迭代风险,更倾向于覆盖广义机器人与跨领域技术企业。

▍结语:中国供应链的冲刺时刻

虽然观点不同,但两家机构的观点都展示出,人形机器人不仅是科技巨头的竞技场,更是中国制造业转型升级的试金石。从核心部件到集成模块,从产能布局到客户拓展,中国供应链企业已在各个环节完成卡位,凭借务实的技术路线、快速的迭代能力和完善的产业生态,以及豪赌式的产能布局,有望在这一万亿赛道中占据领先地位。

2026年的量产大战已箭在弦上,特斯拉的技术突破、头部企业的订单落地、供应链的产能释放,将共同推动行业进入爆发式增长阶段。对于企业而言,这是抢占市场份额的关键窗口期;对于投资者而言,这是把握新兴产业红利的难得机遇。在AI与制造业的深度融合中,人形机器人正重构未来生产与生活方式,而中国供应链,正站在这场变革的最前沿。

(更多人形机器人赛道深度文章,请关注微信公众号“人形机器人发布”)