如果你关注过今年双11的电商榜单,会发现一个有趣的现象:在那个被各种“全网最低价”和“直播间福利”淹没的喧嚣战场里,一个银色的、不起眼的小方块,“悄悄”地火了。

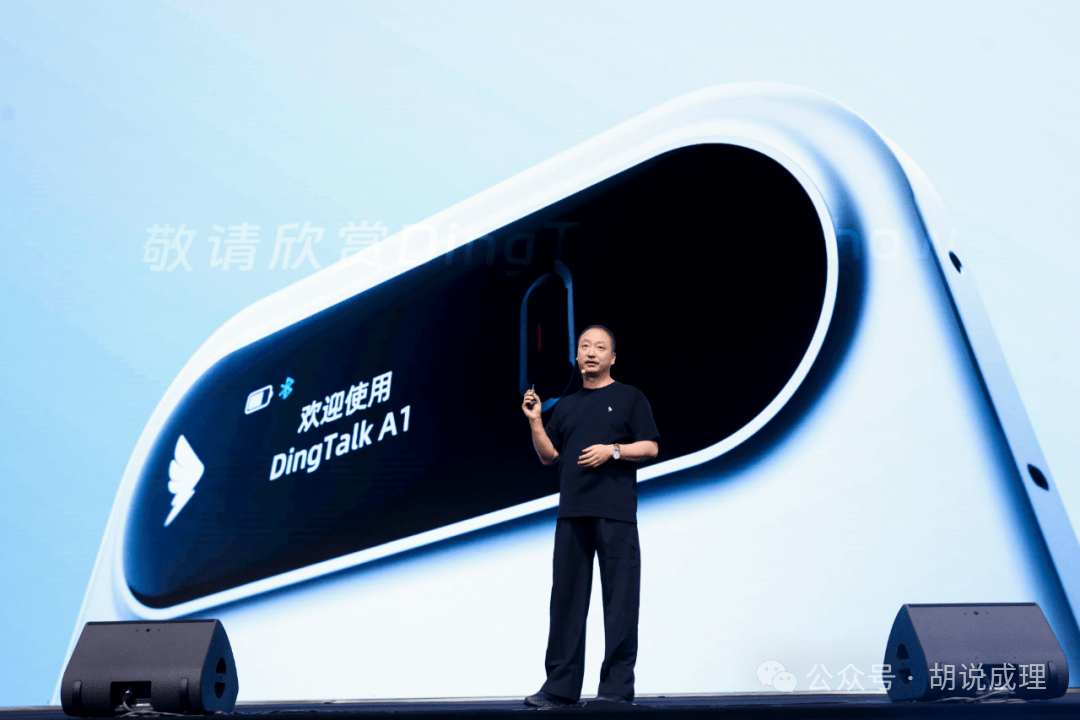

DingTalk A1(以下简称A1),这款钉钉推出的一款AI硬件,在没有铺天盖地广告轰炸的情况下,居然超越了一众深耕多年的录音笔老牌劲旅和自带流量的网红AI硬件,牢牢占据了销量和热度榜单的前列。

但这并不是一个“爆款数码单品”的俗套故事。电商平台C端的热度,仅仅是冰山浮出水面的一角。A1真正的海量增量,其实流向了沉默而庞大的企业市场——这既是钉钉的核心腹地,也是A1与其他AI硬件产生物种隔离的根本原因。

这是钉钉第一款真正意义上的AI硬件。更准确地说,它是一个被精心包装成录音笔形态的“效率武器”,一种向个体赋能的物理介质。

A1的诞生,绝非钉钉在硬件领域的一次“票友”式玩票,而是一个充满了战略隐喻的信号。它代表了阿里那庞大而有些抽象的AI能力,终于找到了通向千行百业、深入人间烟火的“物理触角”。

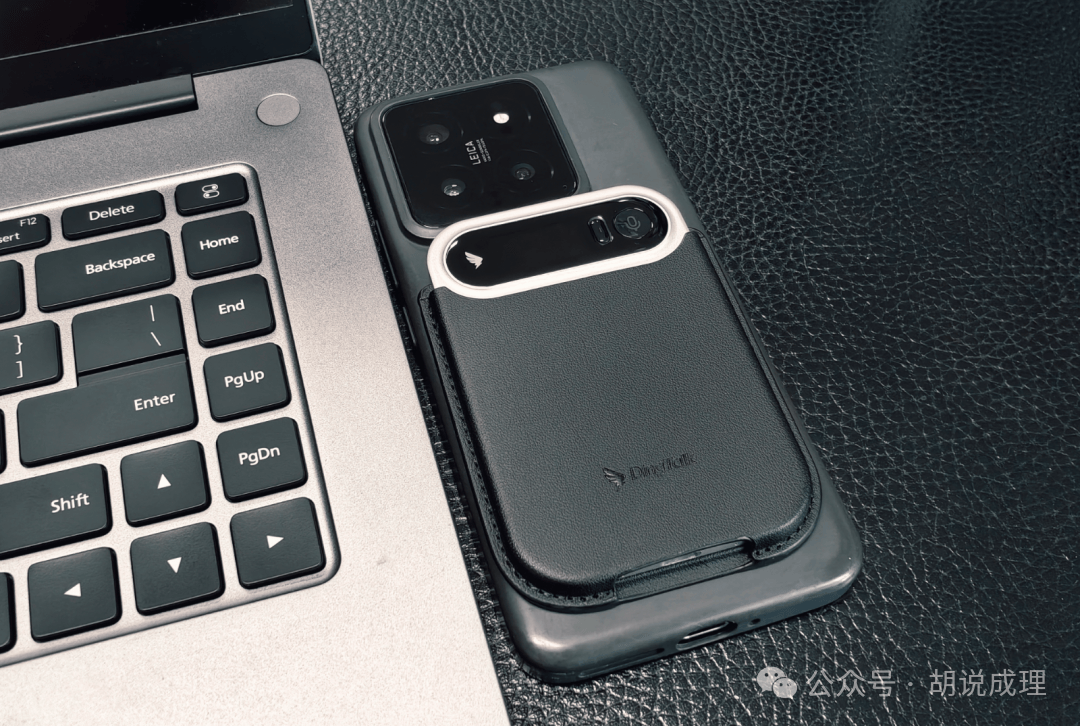

如果你拆解这枚小小的硬件,你会发现这是一场中国科技产业“顶配”供应链的大协同:它的背后,站着钉钉的场景洞察、阿里通义大模型的算法底座、恒玄科技的旗舰芯片、洛可可的工业设计以及联想的精密制造。

在这个“并不缺智能硬件”的红海市场里,我们不禁要反问:A1凭什么重新定义“好用”?它又是如何通过这场“顶配”的协同,将AI硬件的门槛暴力拉低到千元以下,试图通过一场“悄悄话”,带动千行百业完成一次关于效率的隐秘跃迁?

——导语

01“能用”与“好用”的鸿沟:为什么是A1?硅基时代,多的是“电子垃圾”;少的是“效率神器”。

如果要评选过去两年科技圈最拥挤的赛道,“AI硬件”一定榜上有名。

自LLM(大语言模型)引爆全球以来,硬件厂商们的焦虑与野心齐飞。智能录音笔、AI耳机、AI转写本、AI鼠标,甚至像Humane Pin、Rabbit R1这样充满科幻感的全新物种层出不穷。我们的智能手机里,也塞满了各种“语音转文字”的AI功能。

但残酷的现实是:它们中的绝大多数,最终的归宿都是“吃灰”。

为什么?是它们不够智能吗?不是。是因为它们仅仅做到了“能用”,却倒在了“好用”的门槛之外。

我们必须正视一个行业痛点:当前绝大多数AI硬件,本质上是工作流的“外挂”,而非“内嵌”。

想象一下你使用普通AI录音笔的场景:你在会议室里激情发言,录音笔记录下来。会议结束,你需要连接蓝牙或数据线,打开专门的APP同步,点击转写,然后复制文字,切换到微信或钉钉,粘贴发送,或者导出文档再转发。

在这个过程中,数据像是一个断腿的信使,需要在不同的设备、APP、文件格式之间艰难跳跃。这种“割裂的工作流”,让AI带来的效率提升,被繁琐的操作成本抵消殆尽。

A1的破局,则是从协同平台的大树上长出的“果实”。

A1要回答的问题,正是如何填平这道鸿沟。

A1的核心价值,不在于它录音有多清晰(虽然它确实很清晰),而在于它“消灭了过程”。作为第一个深度嵌入钉钉原生工作流的AI硬件,它的逻辑是“即录、即用+即分享、即归档”。

用户按下按钮,声音被采集;稍等片刻,一份结构清晰、重点突出的会议纪要,已经静静地躺在了你的钉钉里,可以一键分享到工作群、项目文档里。没有复杂的导出,不需要粘贴,没有格式转换。

这就是A1火爆的底层逻辑:它不是一个孤立的硬件孤岛,而是从钉钉这棵拥有7亿用户、2600万组织的SaaS“大树”上,自然生长出来的“果实”。它既是阿里和钉钉AI能力的新物理入口,又是在钉钉这个本身就不仅是聊天工具、更是生产力工具的亿级生态中,寻找新的流量入口的新尝试。

在A1的幕后,还有一个值得玩味的细节。

据悉,A1在钉钉内部的优先级极高,是钉钉创始人无招(陈航)回归后,亲自“盯”的一个产品。

熟悉无招的人都知道,他是一个对“软硬一体”有着近乎偏执追求的产品经理。早在多年前,他就主导推出了钉钉考勤机等硬件,试图打通物理世界与数字世界的墙。A1的出现,与他一贯主张的“协同需要软硬件一体”的理念不谋而合。

无招的市场嗅觉依然敏锐得可怕。他看准了在AI大模型落地的初级阶段,用户最痛的不是没有大模型,而是无法便捷地将大模型的能力接入到高频的工作场景中。A1,就是那个“便捷的接口”。

事实证明,这场豪赌赢了。A1的一举成名,不仅证明了钉钉硬件策略的正确性,也再次验证了在B端市场,“场景”永远大于“参数”。

02痛点、爽点、卖点的三位一体AI普惠为何总是“雷声大雨点小”?

因为,“AI普惠”这个词,已经被行业喊得有些甚至令人疲劳了。

似乎大家觉得,只要把AI功能做出来,定个低价,就叫普惠。结果市场上充斥着大量廉价但难用的“电子垃圾”,比如几十块的所谓智能耳机。这些产品就像商场里那些质感低劣的赠品,非但没有普及AI,反而拉低了公众对AI的期待值。

真正的普惠,必须建立在产品力之上。A1之所以能“悄悄”霸榜,是因为它精准地击穿了“痛点、爽点、卖点”的三位一体。

A1解决的真正痛点是什么?

在现代职场,我们需要随时捕获大量的自然语言——漫长的周会、老板的即兴讲话、专家的培训课程、跨国会议的翻译、灵感迸发的头脑风暴。

虽然我们都有手机,但手机不仅面临续航、存储、来电打断等问题,更重要的是,我们的痛点已经早就不是“把声音变成文字”,而是对这些信息进行更高层次的“再处理”和“可协同”。

如果说“转写”和“摘要”只关系到AI本身的能力(这是大模型擅长的),那么“协同”就是钉钉的杀手锏。

举个例子:放眼全球,虽然市面上已经出现了单款销量破百万的AI录音笔,但A1的护城河在于,它被深度嵌入钉钉的“工作台”,成了“文档”和“待办”体系——它甚至智能到,你用A1开完会,生成的Action List(行动清单)可以直接指派给同事,变成钉钉里的任务卡片。

传统的AI硬件,哪怕APP做得再花哨,依然要面临“二次导出”这道天堑。A1省下的这“最后一步”,就把99%的对手甩在了身后。因为在懒惰的人性面前,少一步,就是赢。

互联网产品有一段时间很讲究“延迟满足”,但工具类产品必须提供“即时满足”。

A1的爽点来自于“无缝衔接”带来的掌控感。当你在出差的各种嘈杂环境中,或者在没有网络信号的地下室,按下A1记录灵感。回到有网的地方,AI已经能够默默地将整理好的内容推送到你的面前。

这种体验是颠覆性的。它让AI不再是一个需要你特意去“操作”和“伺候”的负担,而是一个真正隐形的、随叫随到的超级助理。这种“无感”的交付,才是科技产品最高级的“爽”。

A1的定价策略,是钉钉利用其供应链能力,对行业发动的一次“降维打击”。

AI硬件市场很不健康的事实是,要么大家去做几十块的所谓“智能硬件:另一方面,长期以来,有些大厂的AI硬件价格虚高——动辄四五千元的录音笔,让许多中小企业和个人望而却步;极小的屏幕,却美其名曰让用户”所听即所见“,哪怕那字小的你看不见。

但即便如此,市场热度不减,说明公众对AI普惠的“普”(低价格)与“惠”(高性能)都有着极高的渴求。

A1的出现,将主流AI硬件的赛道门槛,从数千元一举拉到了千元以下。

这不是偷工减料的结果,反而是“顶配”供应链协同的胜利。A1采用了恒玄科技的旗舰主控芯片,洛可可操刀的精英设计,联想负责的高标准制造,再加上阿里通义的大模型底座。

用“顶配”的资源,做“性价比超高”的产品,这背后反映了钉钉的商业逻辑:不靠硬件赚毛利,而靠生态赚粘性。这本身就是AI普惠在商业模式上的终极体现。

03一个AI硬件的诞生,与它的战略野心我一再询问A1的产品经理:为什么是录音卡片?

探寻A1诞生的深层次动因,我们需要回到一个原点问题:在眼镜、手表、戒指、胸针等诸多AI载体中,钉钉为什么选中了看似最传统的“录音笔”?

事实上,钉钉是阿里系中最具硬件基因的团队。从2017年提出“软硬一体”战略开始,钉钉的智能考勤机、视频会议一体机早已抢占了大量B端市场。A1不是一次跨界,而是钉钉AI矩阵顺理成章的延伸。

但更深层的原因在于:语音,是目前人类在B端场景中,信息密度最高、最容易被AI标准化的输入方式。

但这个机会被利用的并不好——目前的智能录音笔市场,虽然拥挤,但大都无法解决“数据孤岛”的问题。这给了A1绝对的“降维打击”空间。钉钉赌对了——在全息投影和脑机接口普及之前,处理好“声音”,就是处理好了大部分的办公效率问题。

说一句大话,没有一款智能硬件在发布的时候就有成千万上亿的现成潜在用户,iPhone都没有。

当然,A1的诞生,也藏着钉钉对流量入口的焦虑与渴望。

在移动互联网红利见顶的今天,钉钉前所未有地需要通向更多场景的入口。手机是别人的地盘,而A1是钉钉插在AI硬件世界的第一面旗帜。

依靠钉钉庞大的用户群体和生态协同能力,A1极有可能成为在钉钉自身的流量池中崛起的明星入口。当用户习惯了按一下A1来启动工作,钉钉就从一个APP,变成了一种工作新方式。

如果我们将视线放得更长远,A1或许承担着大厂对数据颗粒度挖掘的终极使命。

在过去,钉钉的数据主要沉淀在“组织”层面(审批、考勤、公告)。而A1的出现,让数据颗粒度降到了“个体”层面。

A1可以保证在8小时工作时间内,畅快地采集大量的工作对话、个人思考和会议碰撞。这些高价值的、垂直的、充满行业“黑话”的数据,经过脱敏后的积累、淬炼和进化,将成为训练真正懂行业、懂业务的“垂类模型”最宝贵的燃料。

未来的AI,不仅懂通用语言,更懂你们公司的“黑话”,这才是A1埋下的最深的一步棋。

04当AI潜入千行百业技术吹得再天花乱坠,最终都要在真实场景中落地。让我们看看两个真实的老板,是如何用A1改变管理逻辑的。

何总是一家中型创业公司的CEO,他最近最直接的用法是——面试之前用A1,自己只负责最后的”相面”。

在过去,招聘是一场充满玄学的“盲赌”。 “我用A1面试了一个市场策划,”何总指着屏幕上的分析报告说,“AI在摘要里特别指出,这个候选人虽然表达有些紧张,但在谈到项目推进时逻辑非常严密,‘目的性强、推进能力不错’。我结合AI的意见选了他,试用期下来,确实比HR凭印象推荐的人更靠谱。”

任何企业的面试都是一条链,哪怕链上的每个HR都尽忠职守,但人的直觉是片段的,容易被颜值、口音、第一印象带偏。但AI是冷静的、全息的。它像一个永远理性的旁观者,记录下每一个逻辑漏洞或闪光点。

更进一步,何总正在尝试用A1来管理销售的“执行力”。 他们公司有严格的销售SOP(标准作业程序),比如规定“必须见到老板才能报价”。何总的想法很大胆:把这个SOP编成A1的检查规则。

“以后销售每次拜访客户的录音,AI自动检查——见没见到关键人?有没有聊到核心痛点?有没有违规报价?”何总说,“这样我就能用同一把尺子衡量所有人。特别是新人,AI报告能直接指出哪里没做好,比主管凭感觉评价更有说服力。”

这是真正的标准化管理——AI永远不会疲劳,标准永远一致。

不过,作为资深用户,何总也犀利地指出了A1目前的短板:“现在还是单次工具,缺乏数据的长期沉淀。我一天面试五个人,一个月就是一百多条录音。现在它们就像一条长长的列表,没分类,没索引,像个杂乱的仓库。”

如果能把这些面试数据结构化留存,一年后,何总就能通过AI分析出:什么样的人在公司活得最好?什么样的回答代表真实能力?这才是数据的长期价值。

CH是一家长三角房车出口公司的总经理。在跨国贸易中,他面临的最大痛点是——信息在传递中的“变味”。

“信息就像一条传送带,”CH无奈地比喻,“经过下属、翻译、外贸员,每个人过滤一次、加工一次,传到我耳朵里时,往往已经面目全非。”

作为老板,他不可能参加每一场跨洋会议。下属的汇报,总是带有主观色彩。这不仅是效率问题,更是风控问题。

现在,他用A1解决这个问题,简单粗暴——直接调取录音和AI纪要。 “客户原话怎么说,AI就怎么记。没有二次加工,没有美化修饰。”CH说。

特别是面对海外客户,欧美人习惯打电话沟通,语速快、口音杂。以前,CH听完电话还要自己痛苦地整理回忆、发邮件确认……现在?电话挂断,A1已经秒生成了双语对照的纪要,稍微润色就能直接发给客户确认。

更重要的是,口头承诺变成了有据可查的“呈堂证供”。 “在国际贸易中,扯皮是常态。以前电话里答应的事,过两天就不认了。现在有了A1生成的纪要和录音,生意纠纷时我们底气十足。”

CH总结道:“A1把‘第二大脑’从一个营销概念变成了现实。以前信息像水一样流走,现在我敢放心地捕捉它们,把公司变成一个有记忆的组织。”

结语AI硬件的注脚与未来A1的“悄悄”走红,或许是2025年科技圈最值得玩味的注脚。

它证明了,在那些宏大的叙事和炫酷的概念之外,中国企业更需要的是那种能够解决具体问题、嵌入具体流程、价格厚道且即插即用的“趁手兵器”。

钉钉用一场“顶配”的供应链协同,重新定义了AI硬件的打法。在阿里庞大的生态版图中,钉钉是B端流量的超级入口,而A1则是阿里语音智能的“物理入口”,是“通义”大模型深入千行百业、感知人间烟火的灵敏“触角”。

它代表了AI时代最重要的一件事——与物理世界的链接。

当A1的指示灯在无数个会议室、办公桌、咖啡厅悄然亮起时,它不仅记录着声音,更记录着中国商业效率的一次微小但坚定的进化。A1的胜利,不仅是算法的胜利,更是生态的胜利、协同的胜利,以及中国供应链极致效率的胜利。

这场AI带来的巨变,才刚刚开始。