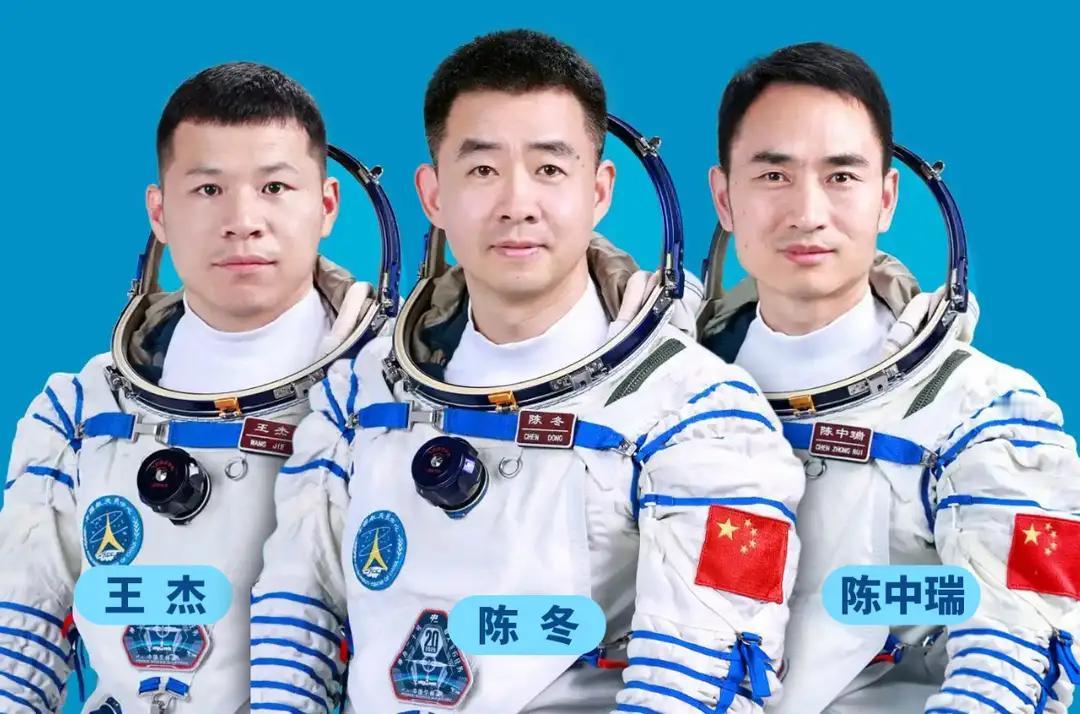

就在大家都在等着神舟二十号航天员回家的时候,一条消息让无数航天迷的心瞬间悬了起来,那就是神舟二十号载人飞船,疑似遭到太空微小碎片撞击。这一突发状况打乱了原定的返回计划,任务被迫推迟,这还是中国空间站建成后第一次出现这种情况。

其实,太空中并不平静。人类口中的“宇宙”,已经被我们自己制造的“垃圾”包围。每一片报废卫星的残骸、每一块脱落的螺栓,甚至一枚遗失的螺丝钉,都可能在以每秒10公里的速度横冲直撞,这速度是步枪子弹的十倍,撞上什么都破坏力惊人。

一、肉眼看不见的“太空杀手”太空碎片,其实也就是太空垃圾,是人类自己给自己埋下的祸根。在没有卫星的年代,地球轨道上是没有太空碎片的。

然而截至目前,地球轨道上已存在超过1亿片小于1厘米的微碎片,约50万块1到10厘米的中型碎片,以及3万块超过10厘米的大块残骸。这些东西在地球轨道上疯狂飞驰,构成了一个看不见的“金属风暴”。

最危险的,是那群直径1到10厘米的“隐形杀手”。它们太小,雷达难以精确追踪,却足以穿透飞船舱壁,造成失压或设备损坏。美国NASA曾经做过实验:一颗仅1厘米的铝球,以每秒10公里的速度撞击,会产生相当于一辆小汽车以100公里时速迎面相撞的能量。想象一下,如果它击中的是空间站的居住舱、推进系统,后果不堪设想。

这次神舟二十号疑似遭到撞击,很有可能就是被这样的碎片撞击。幸运的是,中国空间站的防护体系极其完善,目前航天员一切安全,飞船的伤害程度还在评估。

二、撞击之恐怖:10厘米碎片=空间站毁灭在太空中,10厘米的金属块就是一枚轨道导弹。以10公里/秒的相对速度计算,这块小金属的动能相当于100公斤TNT炸药。这样的撞击足以让一座空间站瞬间解体。

2009年,美俄两颗卫星在高空相撞,形成了超过2000片可追踪碎片,这些碎片至今仍在地球轨道上盘旋,每一片都可能引发新的连锁反应。这就是所谓的“凯斯勒效应”:一旦碎片密度达到某个临界点,撞击会引发连锁爆炸,最终让地球轨道变成无人可进入的“碎片地狱”。如今每次国际空间站、天宫空间站执行任务,地面控制中心都要密切监测轨道碎片。如果发现有10厘米以上的目标靠近,系统会计算碰撞概率,一旦超标,就必须立刻变轨规避。

截至目前,中国空间站已经多次实施成功避让,而每一次机动,都意味着燃料消耗、任务调整和风险叠加。航天员的安全,就这样在“看不见的弹片雨”中被精确守护。

天宫空间站采用了一套复杂的“主动+被动防御体系”。被动防御,是靠“惠普尔防护层”来实现的。简单来说,就是在舱壁外面再套几层防护板——第一层负责击碎碎片,让它粉化、熔化、气化;第二层让碎片云扩散,分散动能;最终到达主舱壁时,冲击力已经大大降低。这样设计能有效防住直径1厘米以下的高速碎片。

但要是超过这个尺寸呢?那就得靠主动规避。地面监测系统每天追踪上千颗可能威胁目标,计算它们的轨迹,一旦判定有潜在碰撞风险,就发出“避让指令”,让空间站点火加速,偏离原轨。每一次“闪避”,都是科技与时间赛跑的结果。

上世纪60年代以来,卫星发射、火箭残骸脱落、碰撞事故频发,如今地球轨道已经被“垃圾环”包围。根据欧洲航天局统计,目前轨道上可被追踪的太空碎片质量超过9500吨。这些“金属尸体”在无声飞行,每一块都可能成为下一场灾难的源头。而且这些碎片不会自然消失。低轨道碎片可能几十年后坠入大气层烧毁,而高轨道的碎片,可能要漂浮几千年。

目前,美国、欧洲和中国都在研究“清理太空垃圾”的技术,比如激光蒸发、拖网捕获、带网卫星等。但清理的难度和成本巨大,一次清理就可能耗费上亿美元。

五、结语神舟二十号的“疑似撞击”事件,其实是一次警钟。如今的中国空间站,虽已经具备世界领先的防护技术;但面对越来越密集的太空碎片,光靠科技还不够。

未来,人类需要建立更严格的国际太空碎片治理机制,否则,我们终将被自己制造的“太空垃圾”困死在地球轨道上。星空浩瀚无垠,而安全的太空,却正在一点点被侵蚀。守护星辰,不仅是探索的浪漫,更是对人类文明未来的责任。