对日本历史有了解的朋友们应该知道,后醍醐天皇是日本幕府时代唯一拥有全日本最高实权的天皇。一般认为,后醍醐天皇是一个看重家世出身、更喜欢重用公卿而非武士的保守派,但鲜为人知的是,后醍醐天皇在用人时其实并不重视家世出身。这又是怎么回事呢?本鬼说说一家之言。

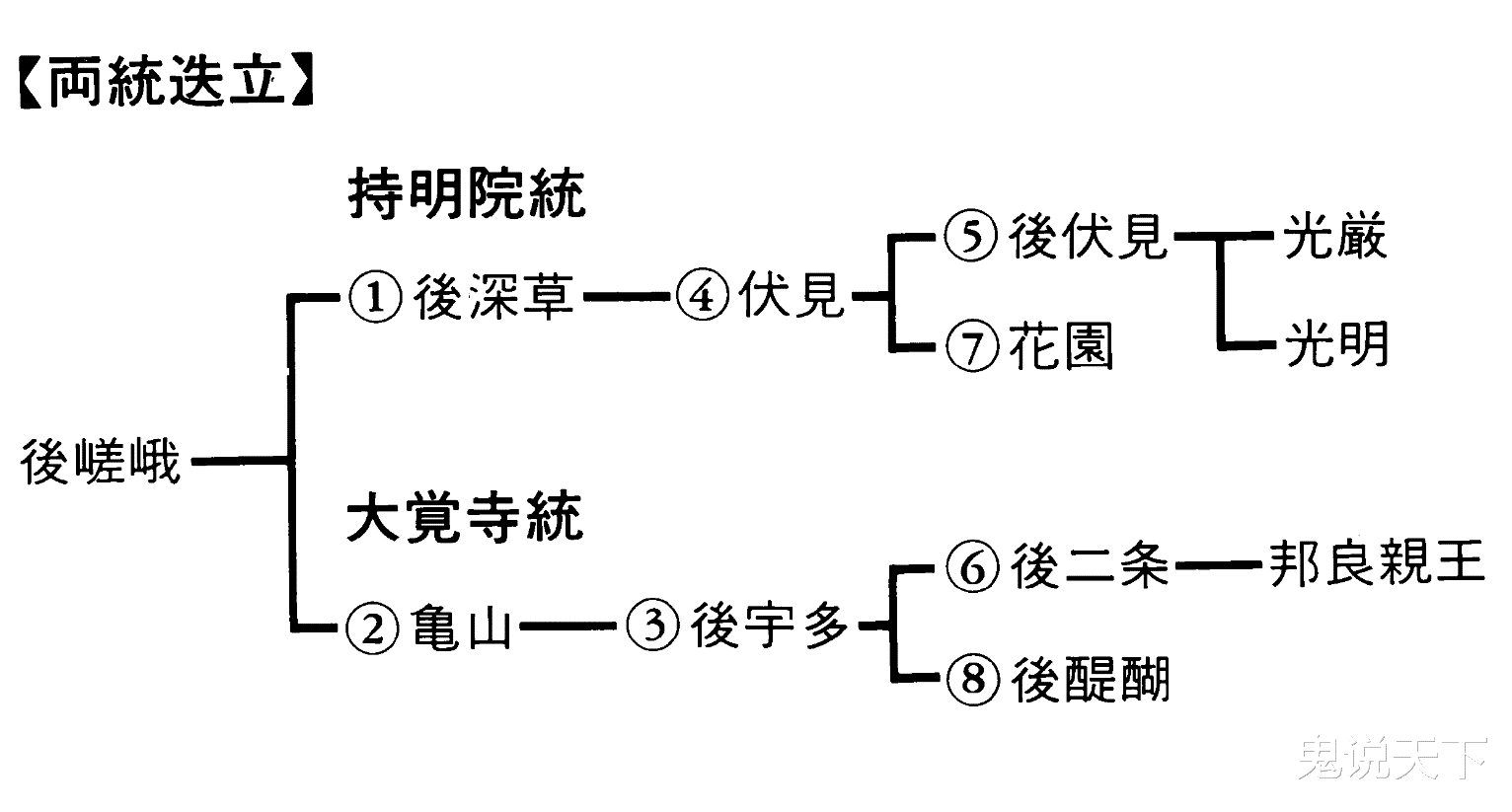

由于各种原因,日本的天皇家族在后嵯峨天皇之后分裂为“持明院统”和“大觉寺统”,两统为了天皇之位的归属争得不可开交。后来在镰仓幕府的介入下,“持明院统”和“大觉寺统”达成“两统迭立”的方案,即两统的皇室子弟交替当天皇。而日本大和朝廷的公卿也因为“两统迭立”分裂为两个派系。

后醍醐天皇是“大觉寺统”,“持明院统”自然不会支持他。更要命的是,后醍醐天皇的父亲、“大觉寺统”的核心天皇后宇多对后醍醐天皇的定位是过渡角色,“大觉寺统”的嫡系继承人是后醍醐天皇的侄子邦良亲王。为了保证邦良亲王继位,后宇多天皇更是公开取消了后醍醐天皇诸子的继承权。

因为后宇多天皇的态度,所以“大觉寺统”大的部分皇族和公卿也都支持邦良亲王而不是后醍醐天皇。既然“持明院统”和“大觉寺统”的上层人物都是如此态度,大和朝廷的中层贵族自然也不怎么支持后醍醐天皇。控制大量资源的武士大名(御家人)则效忠于幕府,与后醍醐天皇更没有往来。

正因如此,只有少数被后醍醐天皇个人魅力吸引的人才和想要“进步”的中下层贵族、武士乃至百姓才有可能真心支持后醍醐天皇,成为后醍醐天皇可用的亲信。这导致后醍醐天皇在用人的时候并不重视家世出身,因为家世出身较高的人才基本上都是后醍醐天皇的潜在政敌,他基本信不过。

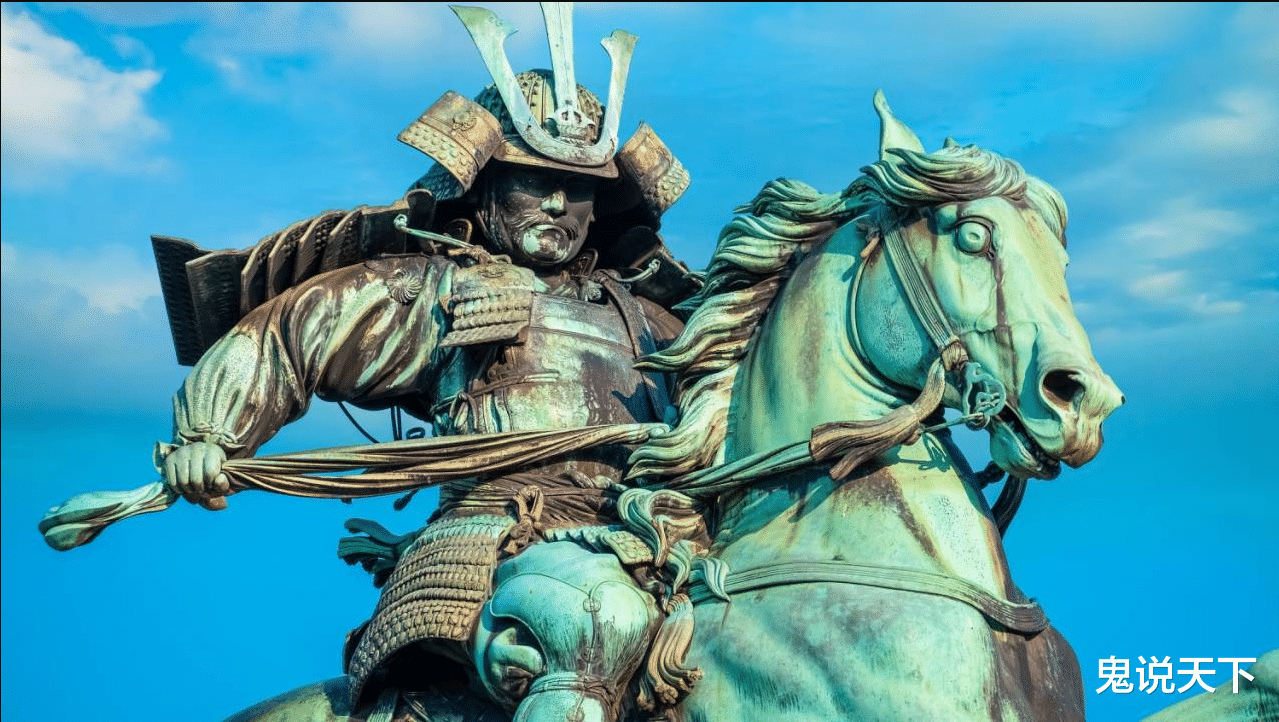

比如后醍醐天皇亲信的代表“三木一草”,楠木正成和名和长年都是镰仓时代的“恶党”,结城亲光是关东武士的庶流,千种忠显则是藤原家的庶流,家世出身都不是很高。而同样深受后醍醐天皇重用的北畠亲房、北畠显家父子出身于村上源氏庶流,在藤原氏占大多数的公家也是被边缘化的。

综上所述,日本的后醍醐天皇在用人时其实并不重视家世出身,更不存在喜欢重用公卿而非武士的情况。日本南北朝时代,很多南朝名将(如楠木正成、北畠显家、新田义贞)不惜为了后醍醐天皇战死沙场不是因为军国主义分子宣传的“忠君”,而是他们确实是后醍醐天皇掌权的受益者。