哈工大在2025年1月正式对外公布,其研发团队成功攻克了放电等离子体极紫外光源技术,所产生的光源波长精准控制在13.5纳米,而这个波长的光源正是EUV光刻机的“心脏”部件,直接决定了光刻机能否刻画出先进制程芯片的精细电路。

在此之前,外界普遍认为中国在高端芯片制造领域面临“卡脖子”困境,核心症结就在于无法从荷兰ASML公司购得EUV光刻机——这种设备是量产7纳米及以下先进制程芯片的关键装备。

而哈工大此次的技术成果,犹如为陷入设备困境的本土半导体产业点亮了一盏明灯,让自主研发先进光刻机的路径变得清晰起来。

若要深入了解这一突破的来龙去脉,不妨从哈工大的研发历程说起。

主导这项研究的是哈工大航天学院的赵永蓬教授团队,实际上他们早在2023年就已聚焦极紫外光源这一核心方向,经过反复论证后,最终选定了放电等离子体(DPP)技术路径。

该技术以锡或氙气作为放电介质,通过施加高压电场激发介质形成等离子体,进而辐射出所需的极紫外光,这种路径与ASML采用的激光等离子体(LPP)技术有着本质区别。

到了2024年上半年,团队顺利完成实验室阶段的初步验证,当时研发的光源功率已达到50瓦左右,更值得关注的是,其能量转换效率比传统激光激发方式高出1.5倍,这意味着在同等能耗下能获得更强的光源输出。

同年5月,该项目获得了11亿元的专项资金支持,并且由国仪超精密集团哈尔滨分公司介入,负责将实验室技术向工程化、产业化方向推进,这一举措加速了技术落地的进程。

12月,该项目参与黑龙江省高校和科研院所职工科技创新成果转化大赛时,凭借扎实的技术指标和巨大的产业价值,毫无悬念地斩获一等奖,得到了业内专家的高度认可。

2025年1月3日,哈工大官网正式发布成果落地的消息,向外界宣告了这一关键突破。

1月8日,科技媒体芯智讯针对此事进行了深度报道,文中特别强调,这一光源技术对中芯国际等本土芯片制造企业而言是重大机遇,仅从成本角度测算,就能帮助7纳米制程的生产成本降低约20%,这对于提升国产芯片的市场竞争力至关重要。

或许有人会问,一个光源技术的突破,为何能产生如此大的行业震动?

答案很简单,EUV光刻机是当前制造先进制程芯片的不可或缺的核心设备,而全球范围内仅有ASML公司实现了该设备的商业化量产,形成了绝对的市场垄断。

ASML采用的激光等离子体技术路径,需要依赖大功率激光器等复杂组件,不仅使得设备结构异常精密,制造成本也高得惊人,一台最新款的EUV光刻机售价高达数亿美元。

更关键的是,受出口管制政策影响,中国企业即便有足够资金,也无法顺利购得这种关键设备。

而哈工大研发的放电等离子体技术,通过简化激发环节的设计,使得光源系统的体积较ASML的同类产品缩小了三分之一,制造成本更是降低了30%以上,这两项优势让国产EUV光刻机的商业化前景变得更加明朗。

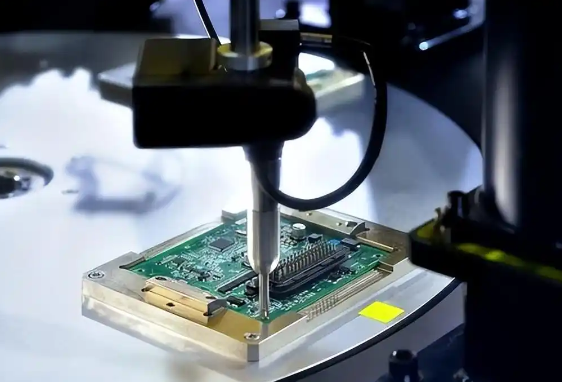

在成果发布会上,团队负责人赵永蓬教授现场展示了光源样机的运行情况,样机连续稳定工作30分钟,光波动率始终控制在1%以内,这一指标已经达到了工业级应用的初步要求。

1月17日,新浪财经的相关报道指出,对于哈工大的这一突破,ASML方面暂时未作出公开回应,而台积电则依旧依赖ASML的EUV设备,维持着其在2纳米制程上的技术领先地位。

但行业专家普遍认为,哈工大的技术路径优势在于避开了ASML激光系统的专利壁垒和技术复杂性,直接通过精准控制放电过程实现原子跃迁产生极紫外光,这种创新思路为绕开现有技术封锁提供了可能。

值得一提的是,这并非停留在理论层面的突破,实验室实测数据显示,该光源系统的功率可稳定在120瓦,连续运行100小时后的光波动幅度仍小于0.8%,这样的稳定性已经满足先进制程光刻的基本需求…

评论列表