吃降压药十年,不如养成一个好习惯?运动、低盐、减重都做了,血压还是高?——学医多年,我才明白,真正稳住血压的,不是你拼命跑步、吃清淡饭菜,而是你每天都在忽视的那“五件小事”。

你有没有见过这样的人:吃得比你清淡,走得比你多,血压却比你还高?反过来,有些人不忌口、不健身,偏偏血压纹丝不动。这不是“命好”,也不是“体质好”,而是人家在生活里,悄悄做对了五件事。

我们都太高估“少吃盐”的作用了。钠确实是升压的元凶之一,但它不是唯一的“黑手”;我们也过于迷信“多运动”,仿佛一跑步,血压就会听话。真相是,如果你忽略了“身体以外的变量”,再健康的生活方式,也可能白费。

血压,是身体和情绪的“合谋”,是饮食和关系的“答案”,不是单靠锻炼和饮食就能解决的数学题。

真正让血压稳定的,是你“如何生活”,而不是“活得多努力”。

你信不信,一位整天坐办公室、但晚上睡得好、心态稳、关系和谐、不焦虑的人,血压可能比一个每天跑5公里、但睡眠差、经常生气、工作压抑的人还要稳定。血压,从来不是“运动量的奖杯”,而是你整个人生状态的晴雨表。

就像中医所说:“血压者,气之浮也。”浮的不是血,是情绪,是作息,是关系,是“活得太紧”。

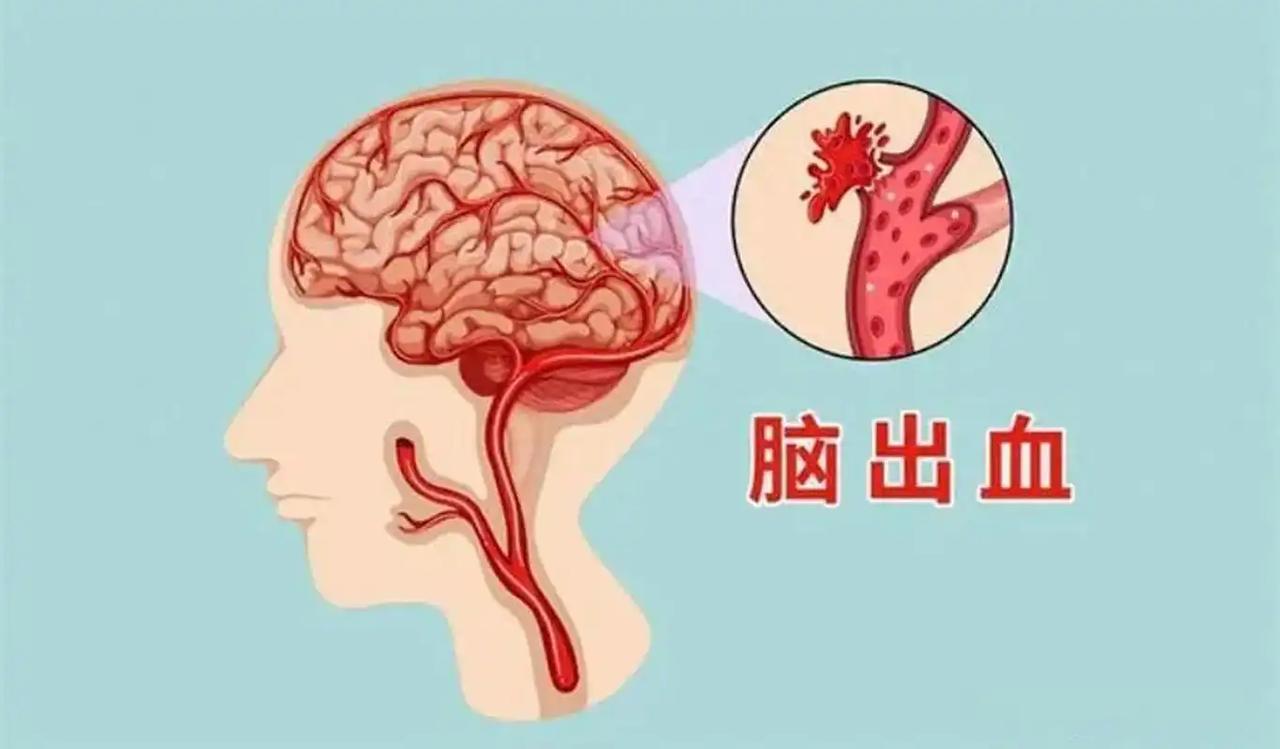

我们临床上最怕的不是血压高,而是不明原因的血压波动。这种波动,往往不是吃咸了、坐久了,而是心里堵了、睡眠塌了、关系僵了、节奏乱了。

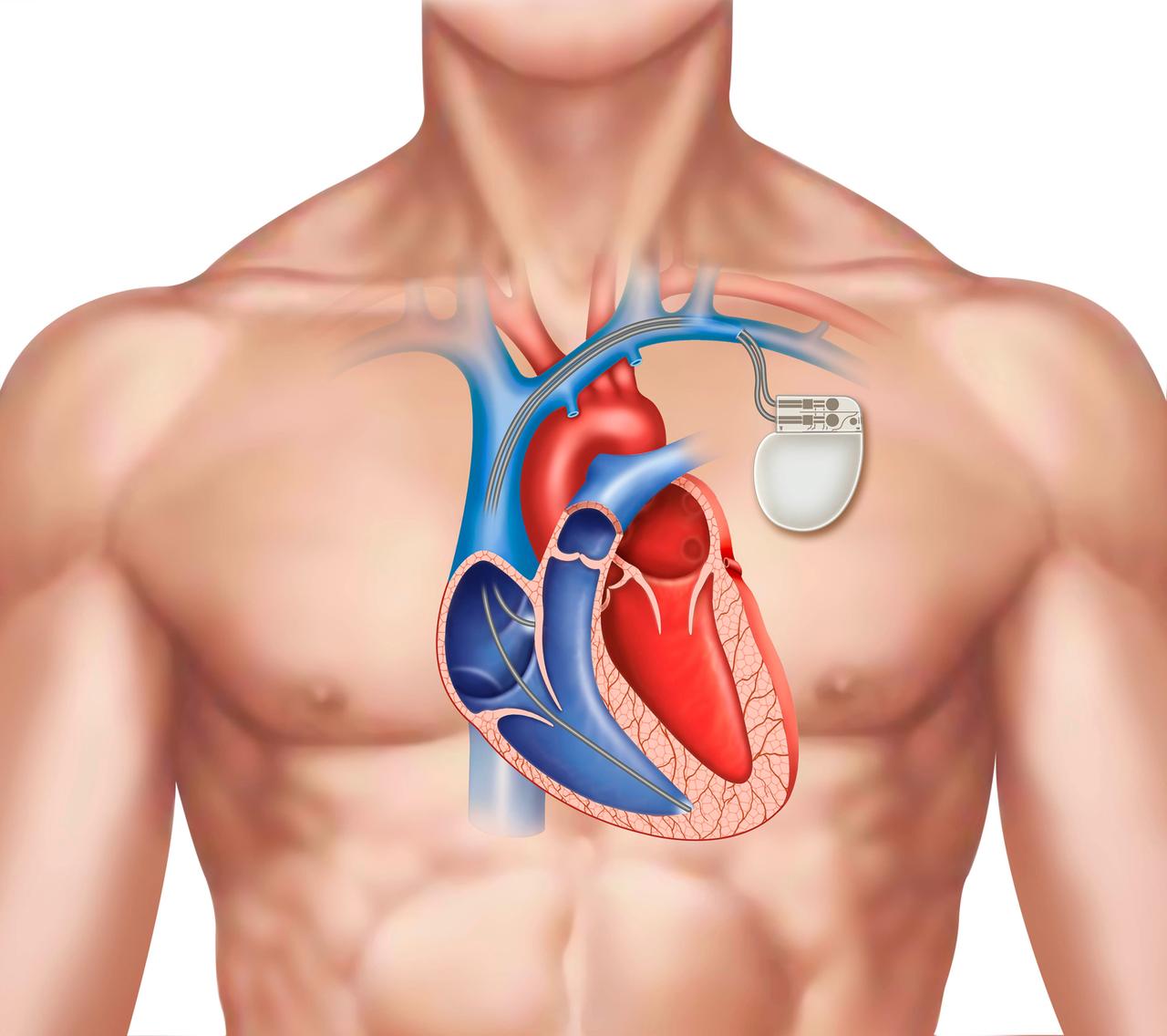

有一次门诊,一个45岁的中年男性,血压忽高忽低,早上120,晚上160,做了全套检查,心脏没事、肾脏没事、激素也正常。他问我:“我每天跑步、吃得清淡,血压怎么还这样?”

我问他:“你最近是不是总失眠?”他说:“离婚一年,每天靠手机熬着,早上五点才睡。”他不是血管的问题,是“生活方式的失序”。

这不是个例。北京协和医院一项冷门研究显示:长期情绪压抑型人格者,患高血压的概率,是外向型的1.8倍。也就是说,你不是吃咸了,而是“太会憋了”。

谁说高血压是吃出来的?它明明是“忍”出来的。你看那些表面平静、内心翻涌、从不发火、凡事忍让的人,血压一个比一个飙。不是没情绪,是不让情绪出来,最后全憋进血管里了。

血压升高,不只是盐的事,是“心堵了、气郁了、夜熬了、节奏乱了、人憋住了”的结果。

很多人都陷入了一个误区:以为生活越“健康”,身体越好。不是“健康生活方式”,而是“适合自己的节奏”才养人。

每天7点起、9点睡,吃无糖、无盐、无味的饭,穿着压缩袜去跑步……你以为这是健康?这可能是“被健康绑架”的焦虑人生。中医讲“人之血脉,顺则安。”顺,是顺气、顺性、顺节律。

血压最高的时段,往往不是吃饭后,而是你生闷气、熬夜、焦虑、憋着话的时候?这不是巧合,是身体在告诉你,“我不喜欢你现在的活法”。

我们以为血压是生理问题,其实很多时候,它是生活的抗议。

它不是你吃错了,而是你活得太不对劲了。

真正降血压的五个习惯,听起来很平常,但每一个都藏着“医学的深意”:

第一,规律睡觉,不熬夜。夜里是身体调节肾上腺素、血管张力的黄金时段,医学上叫“交感神经抑制期”。你一熬夜,这个机制就乱了。血压像个没关的水龙头,越夜越高。不是你老了,是你老熬夜了。

第二,每天静坐10分钟,闭眼、呼吸。不是冥想,不搞玄学。简单坐着,闭眼,呼吸平均。这能“重启”你的副交感神经系统,医学上说,这是“让血压从战斗模式切换到休息模式”。你不是缺运动,是缺安静。

第三,早上第一杯水温热,慢喝。很多人一早喝冰牛奶、冷饮,肾上腺素瞬间上升,血管收缩,血压飙升。温水缓缓入腹,是唤醒身体最柔和的方式。血压不是吓醒的,是被温柔叫醒的。

第四,不憋话,不忍气。有话说,有火发,人是有气机的。中医讲“肝主疏泄”,你一压抑,肝气不舒,气不行血,血就阻滞,血压就升。不是你脾气大,是你太压抑了。

第五,午后晒太阳10分钟。不是为了补钙,是让身体合成一类叫“内源性一氧化氮”的物质,这是天然的血管扩张剂。医学上说,这种晒太阳的方式,比吃保健品靠谱多了。你不是缺营养,是缺阳光。

你会发现,这些习惯没有一个是在“拼命”,而是在“顺势”。血压这件事,从来不是“斗争”,而是“协调”。

中医说:“治未病。”不是等血压升了再去降,是在你生活节奏还没乱、情绪还没崩、睡眠还没塌的时候,就开始“调”。

调的不是血压,是生活的“节拍”。

人是节律动物,睡得稳,心就稳;心稳了,血才不乱。

你有没有注意到古人养生的秘诀?唐代诗人白居易说:“起居如常,饮食有节,耳目不淫,喜怒不动。”这不正是现代医学所说的——自主神经平衡?

医学不是让你“活得像机器”,而是让你“活得像人”。血压,不是你控制的数字,而是你生活方式的回音。

如果你问我,“医生,我该怎么降血压?”我会说:“你该先过上你身体喜欢的生活。”

不要只盯着盐、脂肪、运动量。去看看你每天几点睡,有没有放松,有没有发泄情绪,有没有停下来呼吸,有没有晒太阳。

一个最好的降压习惯,不是多努力,而是少用力。

你愿意相信吗?你的血压,其实一直很懂你,它只是想提醒你:别再那么“憋着”活了。

以上内容仅供参考,如有身体不适,请咨询专业医生。喜欢的朋友可以关注一下,每天分享健康小知识,做您的线上专属医师。

参考资料:

1. 北京协和医院心内科,《高血压个体化干预策略研究报告》,2022

2. 《中国睡眠研究白皮书》,中国睡眠研究会,2021

3. 《黄帝内经·素问》,人民卫生出版社,2016