在当今社会,就业选择倾向正发生着深刻的转变,最直观的体现便是考研与考公数据的鲜明对比。

考研报名人数在历经八年增长后,连续两年呈下降态势,2025 年考研人数仅 388 万,与峰值相比,少了整整 86 万 。而公务员考试却热度空前,2025 年国考报名人数突破 341.6 万,创下历史新高。

在整体就业形势严峻的背景下,这种社会冷、政府热的奇特局面愈发凸显,“公务员经济” 这一提法也应运而生。

“公务员经济” 下的县域经济现状

“公务员经济”,这一概念生动地揭示了部分地区经济结构的独特性与脆弱性。

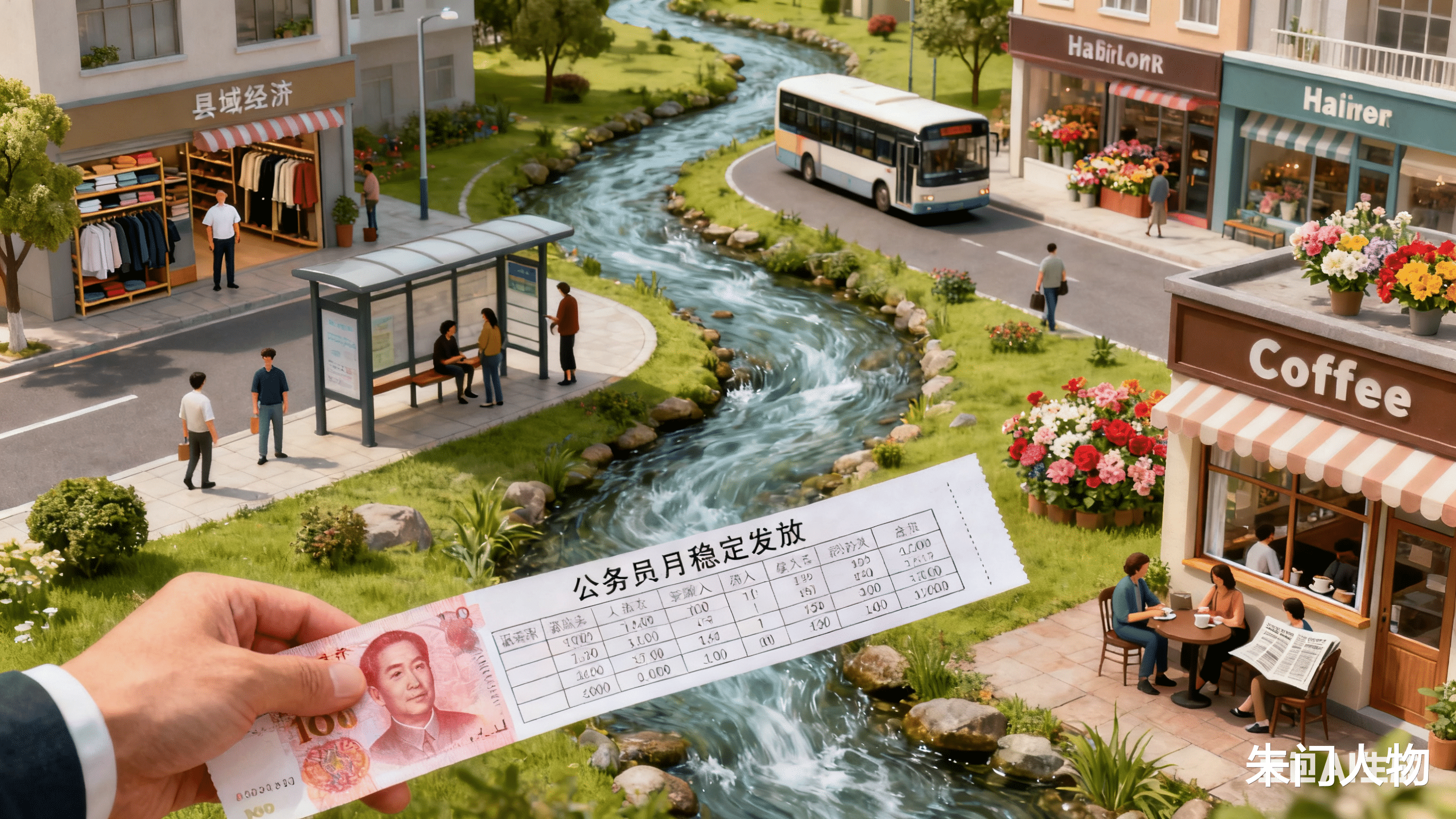

在一些县域,产业结构较为单一,缺乏活力四射的产业与民营经济的有力支撑,整个区域的消费和市场活动,在很大程度上依赖财政供养人员的工资收入。

公务员每月稳定发放的工资,如同涓涓细流,成为当地经济循环的源头活水,餐饮、租房、购物等诸多生意,都围绕着这笔稳定收入展开,县域的经济面貌也由此被塑造 。

这种过度依赖财政供养的经济模式,就像一座根基不稳的大厦,看似繁荣,实则暗藏危机,一旦财政出现问题,整个经济体系将面临严峻挑战 。

县域经济发展模式的困境

(一)房地产开发模式的困境

在过去很长一段时间里,房地产开发堪称县域经济发展的重要引擎 。

但如今,县域房地产市场逐渐饱和,需求大幅下降。随着城市化进程的放缓,农村人口向县城转移的速度也在降低,新增购房需求减少。

与此同时,过去大规模的房地产开发导致库存积压严重,许多楼盘出现滞销现象。地方政府依赖的土地财政收入这一重要财源几近枯竭,县域经济发展面临巨大挑战 。

(二)城投债模式的困境

城投债在县域经济发展中,曾是支撑基建发展的关键力量。

地方政府为了拉动 GDP 增长,大力开展基础设施建设,而资金主要来源于发行城投债。这些资金被用于修建高铁站、水利工程、公园等项目,在一定时期内,极大地改善了县域的基础设施条件。

然而,城投债模式存在着巨大的风险。一旦政府信用受到质疑,债券的兑付就会面临危机 。例如,西南几个省就曾出现过相关新闻,目前举债发展的模式已走到尽头,城投债模式难以为继。

(三)“公务员经济” 与转移支付的困境

当房地产和基建这两大引擎熄火后,转移支付成为维持县域经济运转的 “救命稻草”,“公务员经济” 的重要性愈发凸显 。

上级政府拨下来的资金,主要用于发放公务员工资,成为维持县城经济的生命线。

公务员工资的按时发放,能够保证这部分群体的消费能力,从而带动餐饮、零售等行业的发展,维持县域经济的基本运转 。

一旦出现公务员工资拖欠的情况,整个经济发动机就会面临熄火的危险。消费市场将迅速萎缩,因为公务员群体消费能力下降,相关行业的生意也会一落千丈,企业经营困难,进而导致就业岗位减少,形成恶性循环,县域经济将陷入一片萧条 。县域经济困境下的阶层固化。

县城阶层固化的表现

在县域经济的大棋盘上,阶层固化是一个不容忽视的关键问题 。

县城,这片看似宁静的土地,实则被盘根错节的关系网紧密缠绕 。所谓的 “县城婆罗门”,正是这种阶层固化的典型代表。

他们大多有着固定的编制内工作,收入或许并不十分高,但凭借手中有限的权力和深厚的人脉资源,在县城的生活半径内呼风唤雨 。

在县城的体制内工作,往往不只是看个人的能力和才华,一个年轻人即便拥有出色的学历和能力,若没有强大的关系支撑,想要在体制内谋得一席之地,也绝非易事 。

与大城市的对比

与县城形成鲜明对比的是大城市 。在大城市,尽管阶层固化同样存在,但每个阶层内部却拥有着广阔的上升空间 。

以 996 打工人为例,他们从月薪 5000 元起步,通过自身的不懈努力和拼搏,有可能实现年薪 200 万的跨越 。

大城市的公务员晋升路径同样体现了这种优势,从普通科员一步步晋升,中间有着无数层级,只要能力出众、表现出色,就有机会不断向上攀升 。

时代变局下,拥抱变化

房地产开发模式的困境、城投债模式的危机以及 “公务员经济” 与转移支付的不稳定,都给县域经济的发展蒙上了一层阴影 。同时阶层固化现象严重限制了人才的流动和发展,使得县域经济缺乏创新活力和发展动力 。

在时代的滚滚浪潮中,县域经济正站在变革的十字路口,面临着前所未有的挑战 。

评论列表