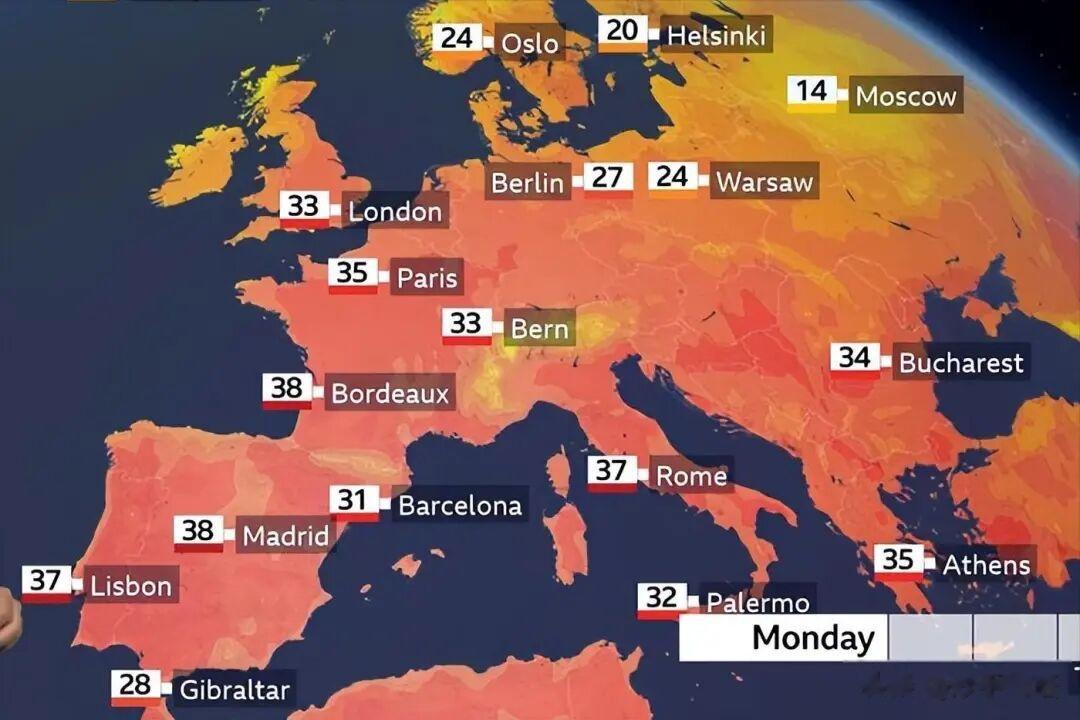

马德里街头的电子屏跳动着 47℃的刺眼红数字,老妇人攥着纸扇机械扇动,汗湿的衣襟紧贴后背;

巴黎喷泉边挤满纳凉的人,埃菲尔铁塔因高温轻微形变;

伦敦卢顿机场跑道被晒化,无空调的地铁车厢温度飙至 40℃,上班族吐槽 “比运牲口的车厢还热”。

这是近年欧洲夏天的常态图景。

然而数据显示,德国、英国空调普及率不足 10%,法国仅 5%,远低于中国的 “家家必备” 和美国超 90% 的覆盖率。

在人均收入稳居世界前列的欧洲,为何中产们要 “肉身硬抗” 极端高温?这场 “空调荒” 的背后,是历史惯性、制度壁垒与现实成本的多重交织,藏着欧洲难以言说的发展困境。

01、历史惯性:曾经无需空调的清凉旧时光欧洲的 “空调缺席”,最初并非选择,而是地理与气候赋予的 “自然福利”。其核心原因在于高纬度带来的凉爽气候 —— 巴黎纬度 48.8 度,比吉林市还高 5 度。

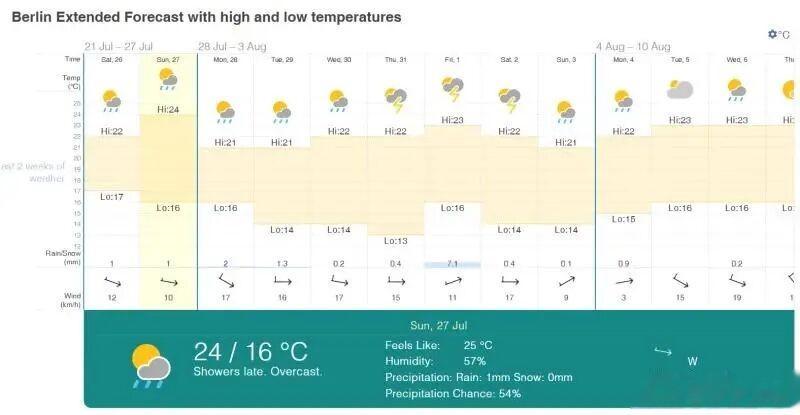

柏林纬度 52.5 度,与漠河相近。十几年前,欧洲八月日均温仅 22℃左右,即便最热天也不过 30℃,且持续时间不超过三四天。这种气候条件下,欧洲人发展出一套成熟的 “天然降温体系”。

意大利人用实木百叶窗阻挡阳光,关闭后室内温度可降数度;英国人依赖半米厚的石墙隔热,老房子内部常年保持 25℃左右;德国人则在新建住宅中铺设厚保温层,通过开窗通风即可度过夏天。

即便是南欧的西班牙、意大利,虽白天炎热,但昼夜温差大,夜晚气温常降至 20℃以下,盖薄被睡觉尚需裹紧,空调反而成了 “无用之物”。

彼时,空调在欧洲是不折不扣的 “稀罕品”。电器店中鲜有家用空调售卖,仅有的多为商场、酒店使用的商用款。

欧洲推行的 “夏令时” 更从侧面印证了 “夏天无需制冷” 的现实 —— 将时钟拨快一小时,既能充分利用天光减少照明用电,也意味着高温并未构成生活困扰。

这种持续数十年的生活习惯,让空调在欧洲缺乏普及的土壤,相关配套产业与基础设施也长期处于 “空白状态”。

然而,全球变暖的加速打破了这份平衡。近十年,欧洲极端高温天气愈发频繁,40℃以上的热浪可持续半个月,昔日 “十年难遇” 的酷暑如今每年准时 “打卡”。

曾经 “用不上” 的空调,骤然变成应对高温的 “救命品”,但几十年形成的生活惯性与配套短板,让欧洲难以快速适应这一转变。

02、现实壁垒:老房与新规的双重桎梏即便极端高温倒逼欧洲人产生装空调的需求,“老房子” 与 “多规矩” 两座大山也让他们望而却步。欧洲的建筑遗产与严格的管理制度,成为空调普及的硬性障碍。

欧洲的房子 “老” 到超出想象。比利时的中介会自豪地推荐拿破仑战争时期的 200 年老宅,称其 “富有历史感”;英国六分之一的房屋建于 1900 年之前,全是石墙高顶的结构。

这些石头墙坚硬如防弹墙,想打个孔铺设空调管线,普通钻头根本无能为力,必须聘请专业施工队,仅打孔费就高达数百欧元。

更棘手的是,大量老房子被列入 “历史建筑保护名录”—— 意大利佛罗伦萨老城区规定,建筑外立面不得有任何改动,空调外机哪怕再小,也会被认定为 “破坏历史风貌”,审批申请几乎全被驳回。

即便房屋不属于文物,繁琐的审批流程也足以让人放弃。在法国,公寓楼装空调需先召开业主大会投票,只要有一户邻居以 “噪音大”“影响采光” 为由反对,事情便会泡汤。

即便邻居全票通过,还需向市政厅提交外机安装位置图、噪音检测报告,甚至要说明 “是否影响街道景观”,一套流程走下来少则一两个月,多则小半年。

有巴黎居民吐槽,去年春天申请装空调,批文下来时已是秋天,空调只能闲置到次年。

德国的要求更严格,老房子装空调前必须做 “能源评估”,检测电路是否能承载空调负荷、保温层是否需要改造,仅评估费就上千欧元,让不少人望而却步。

这些规则的初衷或许是保护历史文化与居住环境,但在极端气候的现实面前,却逐渐沦为空调普及的 “绊脚石”。老建筑改造的物理难度与制度性约束相互叠加,让欧洲人即便有装空调的意愿,也往往卡在 “想装装不了” 的环节。

03、经济重压:从安装到使用的全链条 “吞金”

03、经济重压:从安装到使用的全链条 “吞金”即便绕过了建筑与审批的障碍,高昂的经济成本也会让多数欧洲人打退堂鼓。空调在欧洲不仅买得贵、装得贵,后续使用与维修更是 “吞金兽”,让 “人人中产” 的欧洲家庭也倍感压力。

先看购置与安装成本。在德国,一台普通 1.5 匹分体式空调裸机价约 600 欧元(折合人民币 4900 元),带智能控制的款式则需 800 欧元以上。

安装费更贵,打孔、走管线、固定外机的基础费用最少 800 欧元(约 6600 元),若老房子电路不足需换电线、装新插座,费用会飙升至 1500 欧元(约 1.24 万元)。

算下来,装一台空调总计要花 2000 多欧元(约 1.4 万元),相当于德国普通上班族半个月的工资。而在国内,同等配置的空调加安装费顶多 5000 元,价格差距近 3 倍。

更沉重的负担来自后续使用与维护。欧洲电费本就居高不下,俄乌冲突后更是雪上加霜 —— 德国一度电约 0.4 欧元(3 元人民币),是国内的 7 倍;比利时一度电接近 4 元。

夏天空调每天开 8 小时,一个月电费就达 300 多欧元(约 2500 元),相当于多交了半个月房租。不少家庭即便装了空调,也只敢在睡前开一两个小时,白天仍靠风扇凑活。

维护费用同样惊人。欧洲上门更换空调滤网需 100 欧元(约 800 元),国内仅需几十元;外机故障的基础维修费最少 200 欧元,若需更换零件,500 欧元都打不住。

西班牙有居民算过一笔账,装空调加每年的电费、维护费,五年下来要花 1 万多欧元(约 8 万元),不如夏天去海边度假划算。

除了经济成本,环保带来的 “软压力” 也不容忽视。欧盟提出 2050 年实现碳中和目标,空调被贴上 “高耗能” 标签,不少国家明里暗里不鼓励安装。

德国环保组织将空调称为 “碳炸弹”,称一台空调一年的碳排放相当于私家车行驶几千公里;西班牙规定公共场所空调温度不得低于 27℃,家庭开空调若低于该温度,可能被邻居举报 “不环保”;丹麦曾有居民因夏天开空调降温,被当地报纸批评 “自私,不顾地球安危”。

这种道德压力下,不少人即便想装空调,也怕被贴上 “没素质” 的标签,只能继续忍受高温。

04、妙手物语欧洲的 “空调难题”,本质是老传统与新气候、旧设施与新需求的激烈碰撞。曾经因高纬度气候形成的 “无空调生活模式”,在全球变暖引发的极端高温面前不堪一击。

而承载着历史文化的老建筑、为保护生态与环境制定的严格规则,在突发的民生需求面前显得僵化滞后;高昂的能源与人力成本,又让空调从 “降温工具” 变成了 “奢侈品”。

尽管 2018 年热浪后,英国空调咨询量翻三倍,德国空调店夏天订单爆满,国际能源署预测到 2050 年欧洲空调数量将增至 2.75 亿台(较现在翻倍),但解决问题的道路依然漫长。

老房子改造难度大、电网承载能力不足、能源价格高企等现实问题,并非短期内能够破解。

这场 “空调荒” 也给欧洲带来了深刻启示:在气候变化成为常态的背景下,传统的生活方式、城市规划与制度设计,都需要进行适应性调整。

如何在保护历史文化、践行环保理念与满足民生需求之间找到平衡点,成为欧洲必须面对的课题。

或许再过若干年,欧洲街头也会像中国一样布满空调外机,但在此之前,他们还需在高温与困境中不断摸索,寻找兼顾传统与现实的解决方案。毕竟,当 “活下去” 与 “讲环保、守规矩” 发生冲突时,前者终究是更根本的需求。

(图片来自网络,侵权必删)