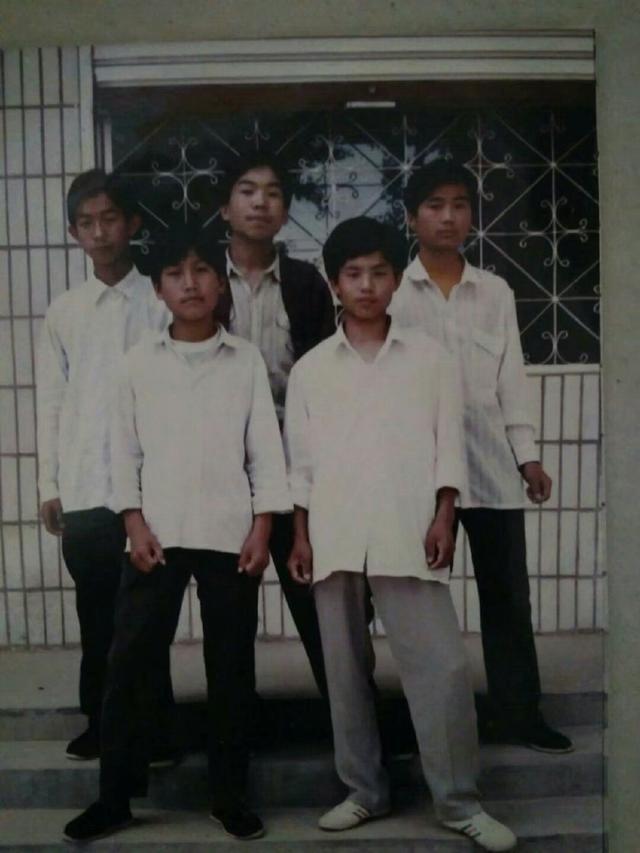

故乡记事·人物记·37·暮夜笛声 1982年上半年儿,我在姜泡儿中学上初三,期末就要参加中考。这时候儿在“文革”期间中断的高考已经恢复几年,一些庄稼孩子考上大中专院校,跳出农门,既吃了“商品粮”,省下了家里一份儿口粮,学校还发助学金,尤其是师范院校,不仅不收学费,助学金发得更多,知道省着花钱的孩子,特别是姑娘,甚至能省下一点儿钱交给家里,给家里做点儿贡献。人们对念书日益重视起来,学校对我们的学习也抓得很紧,中考前一两个月儿,我们开始上晚自习一一那时候儿农村经常停电,学生们就着空玻璃墨水瓶儿灌上“洋油”,着棉花搓成捻子,点着了当灯,但是“洋油灯”烟大,灯火儿小,经常有学生因为写作业离灯忒近燎了头发,因为学生都是走读,多数儿都得走几里夜路儿回家,晚自习时间一般不长,大约八点左右钟儿就散学。 春末夏初,天儿还不忒黑,夜风很温和,一个人儿走在道儿上很是惬意。有一天,当我走到于家泡庄东头儿,忽然听见我们家儿那排房子的最东头儿一家儿传出了吹竹笛的声音。笛声时断时续,虽然悠扬却不纯熟,但在我听来,不啻天音。 在我的家乡,笛子只有两种,一种是柳笛儿,春初柳树枝子泛活,柳叶儿还没冒头儿的时候儿,撅下细细儿的一根儿,着铅笔刀儿截下当间儿手指头长的一截儿,从一头儿轻轻刮儿去绿皮儿,留下嫩黄的内皮儿,就能咿呀吹响;一种着秫秆做成,取秫秆上半儿拉一节儿,也是着小刀儿整齐切断,略粗的一头儿留“节骨儿”,在另一头儿两三毫米的地方儿小心地剥开约摸两毫米宽的秫篾儿,直到粗头儿“节骨儿”,再从中间略靠近没“节骨儿”一头儿的地方儿挖出一两公分长的“秫篾芯儿”,着舌头舔舔剥起的秫篾儿,做得好就能吹响,于家泡“庄主”的大孙子小时候儿得过小儿麻痹症,双腿细软,没有功能,靠拄双拐走道儿,他做的秫篾儿笛儿最好,能吹出腔调儿,甚至能吹完整的歌儿曲儿,我们一群小人儿经常围着坐在他身边儿,听他吹歌儿。但在方言里,这两种笛子不叫笛子,而叫“笛儿”,读作“比儿”,管竹笛则叫“横比儿”、“竹比儿”,做、吹这两种庄稼“比儿”,是孩子们的事情,虽然大人几乎人人能做,除非孩子们求着,却很少做这个,更不吹。真正的竹笛,我和庄里大多数儿孩子从没见过。 是哪在这样的夜晚,吹着真正的竹笛?他在想些什么?竹笛又是哪里来的?在“享受”笛音的同时,我不禁产生了许多疑问。 后来知道,吹笛子的是我一位没出“五服”的本家二哥,二哥比我大三四岁儿,他哪儿来的竹笛,为啥想起吹“横比儿”,却没问过——大约是一时兴起吧,因为不久,这笛声就再没有响起,我也只“享受”了那一段儿短短的时间。 1986年夏天,我回家休上大学以后的第一个暑假。到家儿的第二天,二哥跟我大姑家五表兄找我,说庄里的草都割光了,得上倴城北边儿、北河儿北儿牛儿东庄儿的稻田地里去割,“那儿离倴城近,庄里人们不养牲口,地里草准多。” 我在生产队“场里”跟父亲喂牲口的时候儿,五哥“看场”,天天儿睡在一铺炕上,相处得很好,我们家儿有牛有车,他们两家儿没有,所以惦着跟我搭伴儿去。上学期间,我每逢学校放假回家都做活计,暑假主要就是割草放牛,当然答应。五哥跟我父亲打一声儿招呼,就牵牛套车,我换上父亲下地干活儿的衣裳,精着脚儿(精着,方言,光着)出屋儿上车,二哥一看,笑着说:“看这个大学生!” 现在的倴城北河儿新区,那时候儿还是大片的稻田、苇塘子,现在的北河大桥,那时候儿还是就有两个大粗水泥管子做涵洞的土道儿,一派田园风光。牛车慢悠悠地走,我坐在车辕的“外手儿”(方言,外侧,右侧),跟哥儿俩有一句没一句地拉嗑儿。 忽然,我发现道边儿水面儿非常清楚地映出了湛蓝的天空、白净的云朵。这时水面儿平如镜面儿,也清如镜面儿,天空、云朵好像深深扎入水底,深得几乎跟天空的高度相同。我不禁抬头望天,湛蓝的天空好高、好蓝,空中飘动的云彩好白,再朝下看,随着牛车慢慢儿往前走,朵朵白云在苲草底下慢慢儿朝后浮去,水面儿偶尔有一小片儿菱角儿秧掩住云朵,真像“车在天上行,人在云中飘”,我的内心似乎不受抑制般地进发出无声的呼喊:“忒好哇!忒美呀!”脑子里似乎跑出一个另外的己个儿,在天空中奔跑、旋舞、打滚儿……直到北河儿北岸,草、芦苇渐多,但水还是那样清澈,蓝天、云朵还在水底深深地映着。 这天我们仨割的草并不多,但我的心情却因为这一番美景爽朗、清净,如同得了巨大的收获。 无意之中,二哥两次带给了我令我心旷神怡的精神享受。“野百合也有春天”,庄稼孩子,自有他们的青春。