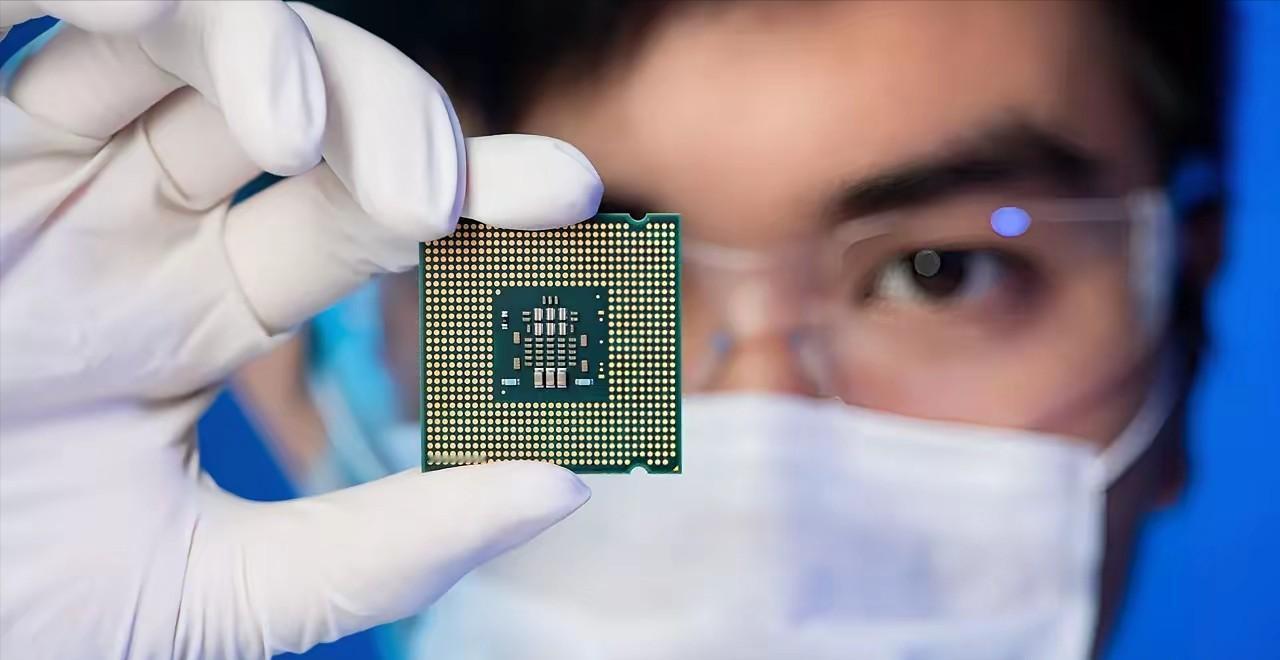

特朗普在采访中宣称,因为征收关税,台岛内大型企业正在将微芯片生产转移到美国。两年后,美国将控制40%至50%的微芯片市场,至于台岛,以后只需要生产美国没必要生产的内衣和日用品。 先说说特朗普口中 “台企转移芯片生产” 的背景。这些年美国一直在推动 “芯片本土化”,2022 年出台的《芯片与科学法案》更是砸下 520 亿美元补贴,吸引全球芯片企业去美国建厂,而关税政策成了 “助推器”。 美国对进口芯片及相关产品加征关税,台企如果继续把主要产能留在台岛,出口到美国时成本会大幅增加,转移产能到美国反而能享受补贴和关税优惠。 最典型的就是台积电,早在 2020 年就宣布在美国亚利桑那州建晶圆厂,投资金额从最初的 120 亿美元一路涨到 400 亿美元,计划 2024 年投产 3 纳米制程芯片,2026 年再扩产 2 纳米产能。 特朗普在采访里特意提到这家台企,说 “他们的工厂正在美国快速建设,未来会成为美国芯片产能的核心”,言语里满是对这一转移的认可。 不过台企转移产能也没那么简单。台积电亚利桑那工厂建设过程中就遇到不少难题,比如当地熟练技术工人短缺,不得不从台岛派遣上千名工程师赴美支援;而且美国工厂的建设成本比台岛高 30% 以上,虽然有政府补贴,但长期运营成本还是个挑战。 台岛另一家芯片企业联电,原本计划在美国得克萨斯州建厂,后来因为成本问题推迟了工期,还缩减了初期产能规模。这些细节都说明,台企转移产能是被美国关税和补贴政策 “推着走”,并非完全自愿,也面临不少现实阻碍。 再看特朗普说的 “两年后美国控制 40% 至 50% 微芯片市场”。目前全球微芯片市场格局里,中国台湾地区占比约 60%(主要是台积电的先进制程),韩国占 20% 左右,美国本土产能占比仅 12%。要在两年内把美国市场占比提升到 40%-50%,难度极大。 美国当前的芯片产能扩张主要依赖台积电、三星等外资企业,本土企业英特尔的先进制程进展缓慢,18A(1.8 纳米)制程要到 2025 年才能试产。而且全球芯片市场需求并非一成不变。 2023 年以来消费电子需求疲软,芯片行业进入下行周期,不少企业都在缩减产能,这种情况下美国要快速提升市场份额,恐怕没那么容易。 有行业分析师测算,就算台积电美国工厂满负荷生产,加上英特尔的扩产,两年后美国微芯片市场占比最多能到 25% 左右,离特朗普说的 40%-50% 还有很大差距。 至于 “台岛只需要生产内衣和日用品” 的说法,更是忽略了台岛产业的实际情况。台岛的芯片产业不仅是生产环节,还涵盖了设计、封装测试等完整产业链,比如联发科是全球第二大手机芯片设计公司,日月光是全球最大的芯片封装测试企业,这些环节很难完全转移到美国。 而且台岛的纺织、日用品产业虽然有基础,但规模远不如芯片产业 ——2023 年台岛芯片产业产值占 GDP 的 15%,而纺织业占比仅 2.3%。 如果真像特朗普说的那样 “放弃芯片主业”,台岛经济会受到重创。台岛经济部门负责人也公开表示,“芯片产业是台岛的核心竞争力,不会因为外部政策就放弃,会维持产业链的完整性”。 特朗普的这番言论,本质上是美国 “芯片霸权” 思维的体现。美国想通过关税和补贴,把全球芯片产能尤其是先进制程产能吸引到本土,从而掌控芯片产业的话语权,甚至以此遏制其他国家和地区的科技发展。 但芯片产业是高度全球化的产业,从原材料、设备到设计、生产,每个环节都需要全球协作,单靠一国之力很难实现完全掌控。比如台积电美国工厂需要的光刻机来自荷兰 ASML,特种气体来自日本,这些都不是美国能单独提供的。 而且台企也不会轻易放弃在台岛的产能。台积电在台岛有 16 座晶圆厂,占全球先进制程产能的 90%,这些产能不仅服务美国市场,还供应中国内地、欧洲、东南亚等地区。 如果真把主要产能转移到美国,台企会失去其他市场的竞争力,这显然不符合企业利益。台积电创始人张忠谋就曾多次强调,“台岛仍是台积电最重要的生产基地,美国工厂只是补充”,现在来看,特朗普的言论更多是出于政治和产业博弈的需求,实际落地面临诸多挑战。 全球芯片产业的格局不是靠单一国家的政策就能轻易改变的,台岛也不会放弃核心的芯片产业去 “生产内衣和日用品”。这场围绕芯片产能的博弈,最终还是要看市场规律和产业协作的实际需求,而非单纯的政治口号。 信源:参考消息