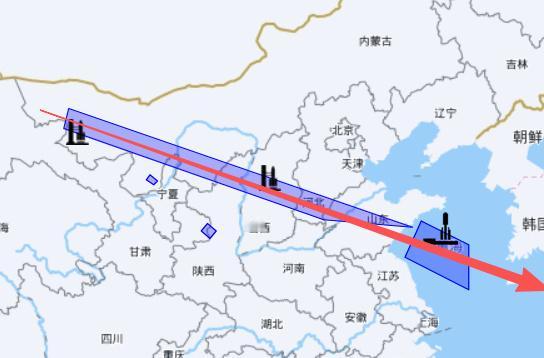

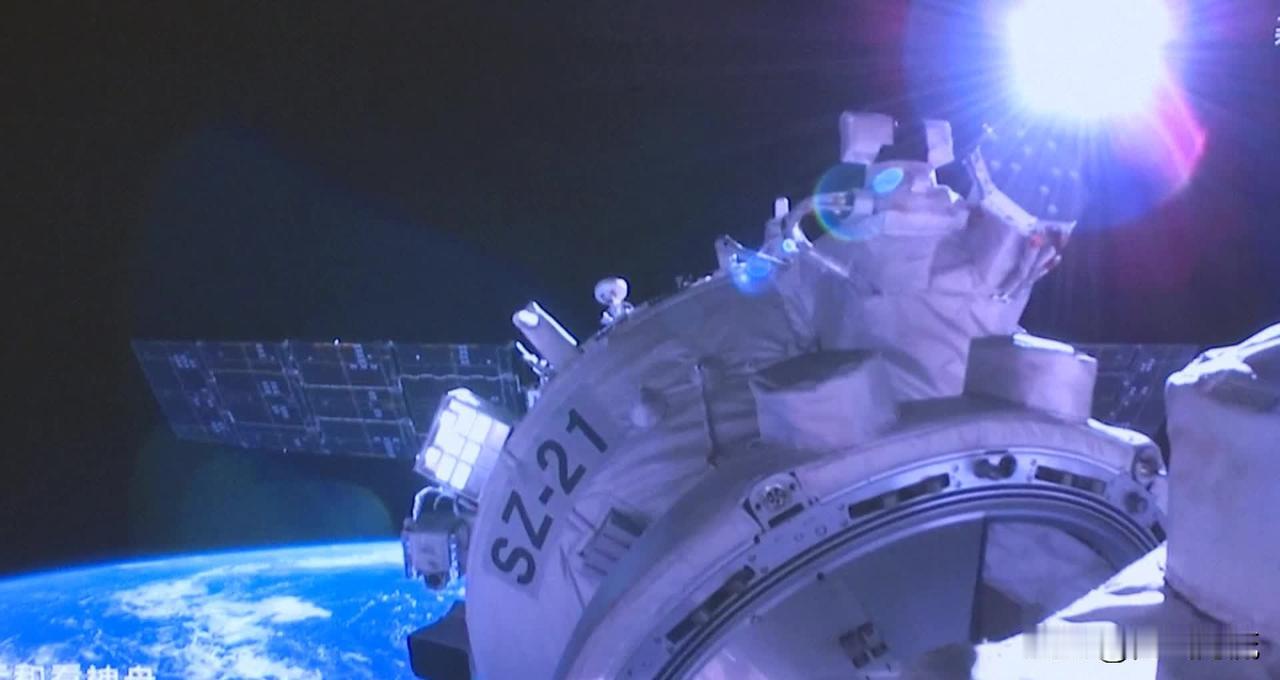

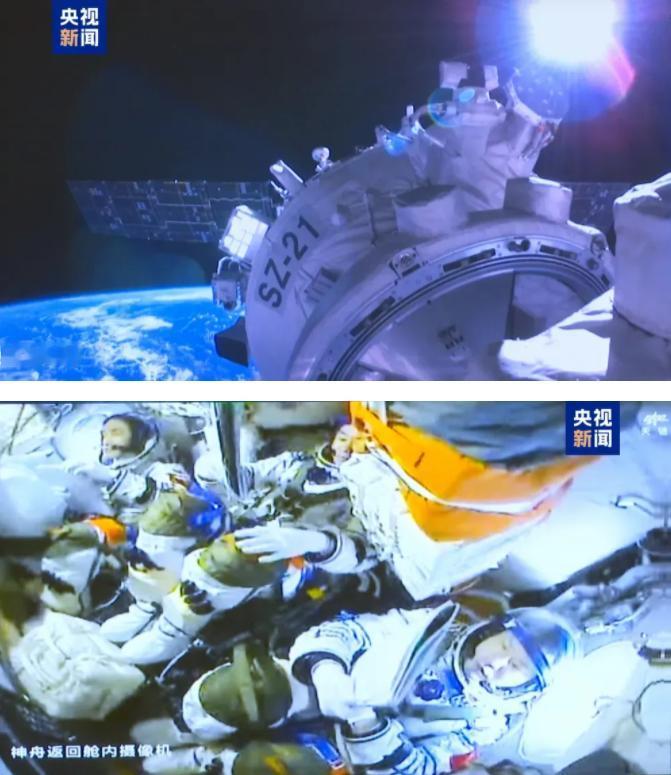

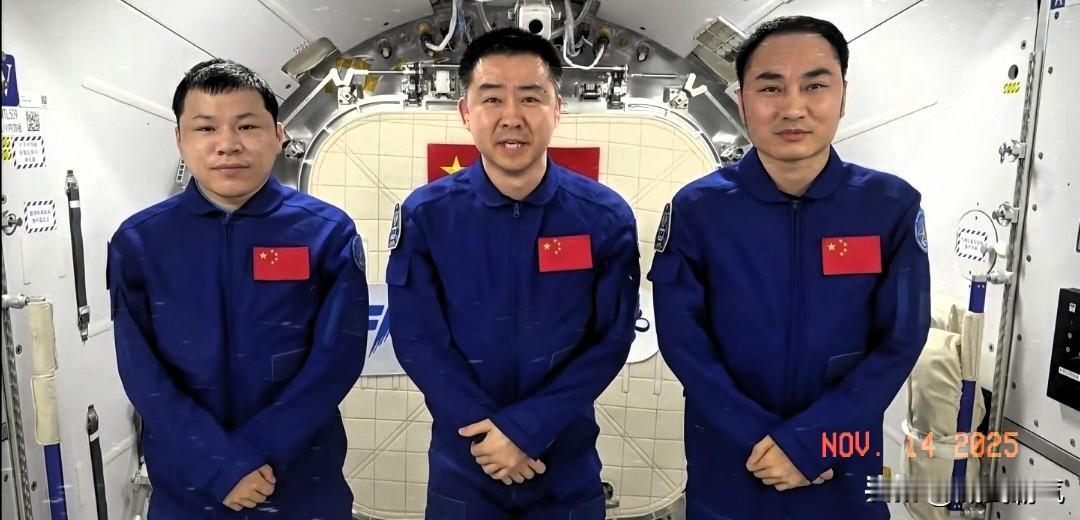

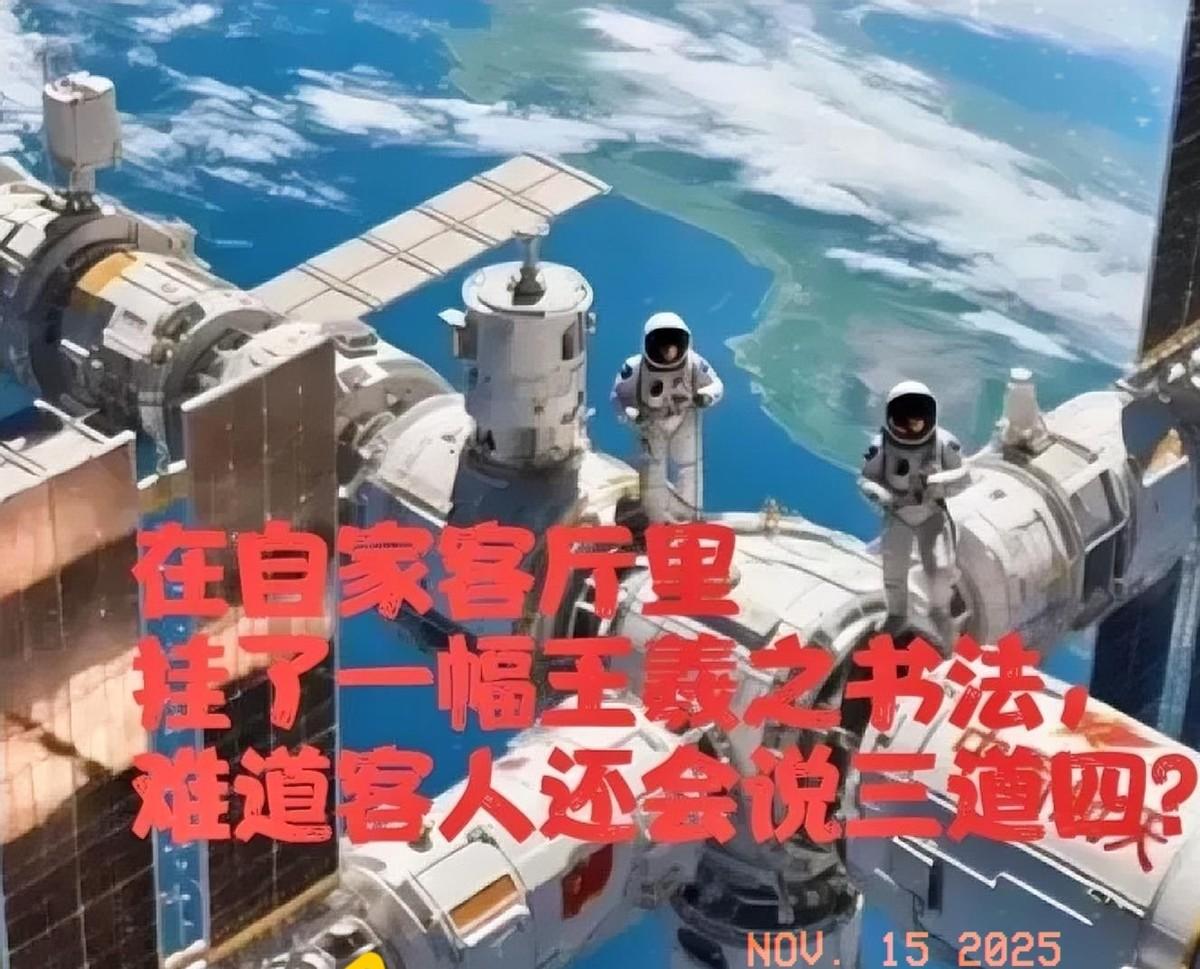

发现没,神舟二十号乘组回来,大家可能都没有注意,以前着陆舱降落,都要有很多地面人员开着车追赶着返回舱,而这次是地面人员在地面等待返回舱! 神舟二十号任务从2025年4月24日发射开始,就注定不平凡。陈冬作为指令长,之前执行过神舟十一号和十四号任务,经验丰富。他出生在河南洛阳,1997年入伍空军,当上飞行员后积累上千小时飞行时间。2010年入选第二批航天员,接受严格训练,包括模拟失重和应急操作。陈冬在轨期间负责指挥,处理空间站维护和实验推进。他的队友陈中瑞,1984年出生河南滑县,2003年入伍空军,2005年加入党组织。陈中瑞晋升上校,2020年入选第三批航天员,任大队副大队长。这次他担任飞行工程师,专注设备监测。另一个成员王杰,1989年内蒙古巴彦淖尔人,博士毕业于力学专业,在中国空间技术研究院工作,参与飞船设计。2020年入选航天员后,转向太空实践,担任载荷专家。乘组三人配合默契,在轨204天完成多项实验。 以往返回任务,着陆偏差大是常态。比如2003年神舟五号,落点偏4.8公里,地面搜救队出动几十辆车和直升机,在戈壁滩上拉网搜索。早期技术限制,轨道计算和定位精度不足,导致返回舱落地后需人工追赶。美国水星号曾偏18公里,用驱逐舰找。俄罗斯联盟号也因信号问题,让队伍急转圈。这种追赶模式,暴露对技术的依赖弱,只能被动应对误差。神舟二十号原本计划11月5日返回,但飞船返回舱舷窗出现细微裂纹,疑似空间碎片撞击。工程团队评估后,决定不冒险,改乘神舟二十一号回家。这次返回用上升级技术,落点精度提升到百米级。 神舟二十一号返回过程体现技术进步。飞船脱离空间站后,北斗卫星提供高精度定位,覆盖全程。测控系统用自主算法抗干扰,确保信号稳定。返回舱再入大气层时,热防护材料承受数千度高温,舱内温度控制在舒适范围。高度降到10公里,主伞打开减速,反推发动机在1米处点火,落地速度压到极低。相比以往多圈绕飞纠错,这次只绕3.5圈,5小时到家。落点偏差小,让地面人员无需大范围追赶,直接在预定点等待。着陆场虽准备上百辆车和直升机,但实际操作中,队伍原地接应,效率高。全球对比,美国猎户座偏3.9公里需航母群,俄罗斯联盟号数百公里偏差,中国已领先。 空间碎片问题这次暴露明显。轨道上碎片超3万件,大于10厘米,速度每秒7公里,威胁大。中国2007年反卫星试验产生2000多碎片,至今影响。神舟二十号舷窗裂纹就是例子,团队通过拍照判读和仿真分析,确认风险。工程秉持安全第一,启动应急预案,组织测试和评估。神舟二十号飞船留轨继续试验,不载人返回。这次换船操作,是中国航天首次,凸显应急能力。空间站支持双乘组驻留,神舟二十一号乘组暂无备用船,需等神舟二十二号发射对接。 返回后,乘组带回第九批实验样品,总重46.67公斤,包括生命、材料和燃烧项目。样品交付科学家,推动研究。比如生物样品有老鼠和涡虫,材料有高温超导。陈冬继续航天员大队工作,分享经验。陈中瑞回部队,提升训练。王杰回归研究院,分析数据。三人获表彰,贡献航天事业。未来,神舟二十二号择机发射,空间站实验持续。 这次返回变化,反映中国航天从追赶到领先。早期狼狈搜索,到现在精准等待,靠的是北斗和测控网积累。全球轨道垃圾危机加剧,中国推动国际法规,强制卫星退役焚毁。神舟二十号事件提醒大家,太空资源有限,需预防为主。未来登月和深空探测,都依赖精准技术。中国测控站全球覆盖,打破垄断,在合作中更有话语权。