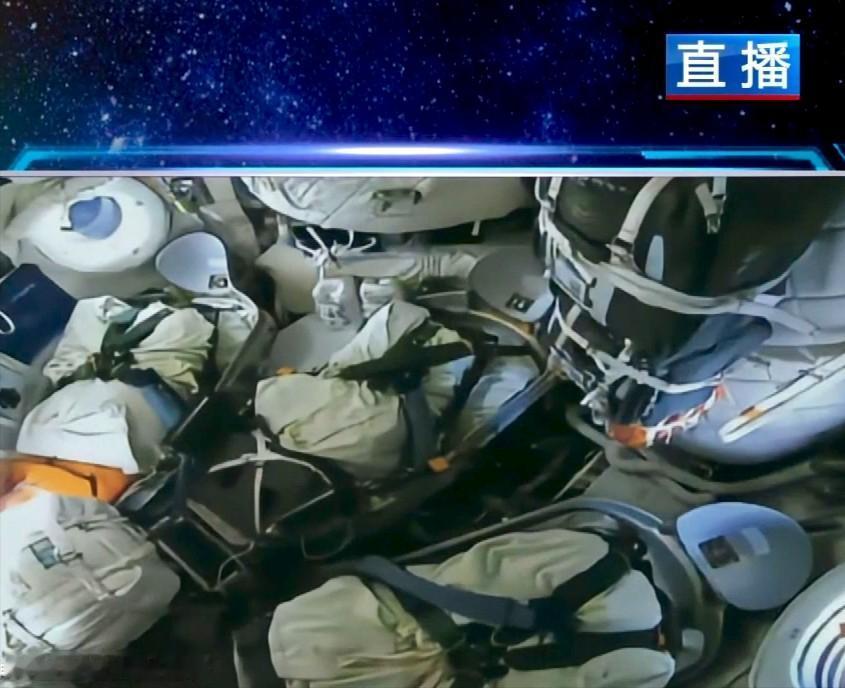

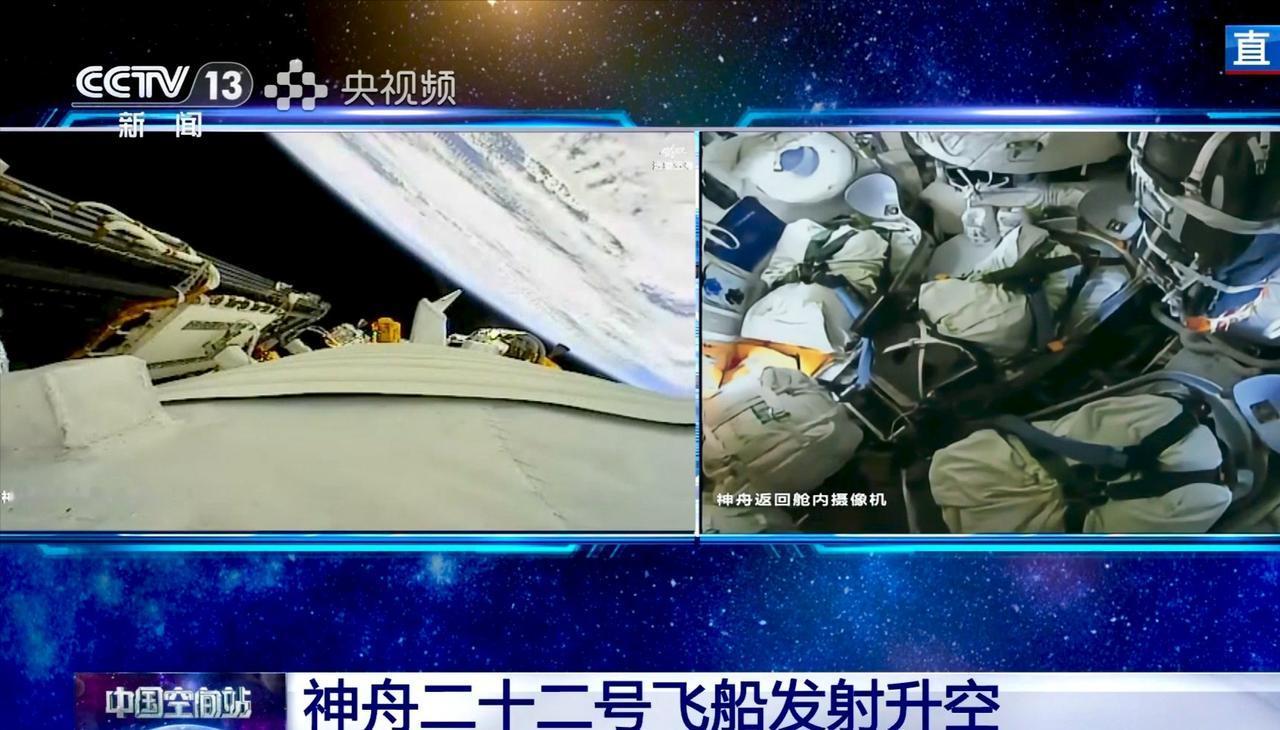

看着神舟二十二号飞船返回舱,航天员的座椅上堆满了“包裹”。都说神舟二十二号飞船是无人发射,但设计是载人飞船。这次不仅是快递飞行,更是救援飞行。 相隔26天,中国航天人完成了一次壮举,第一次应急发射任务。 它的舱内没有航天员,却堆满600公斤物资——高营养密度的航天食品、空间站维修备件、针对裂纹的处置装置,以及能随时转换为“救生舱”的应急系统。 一切始于11月5日的警报。神舟二十号乘组在检查中发现返回舱舷窗出现发丝状裂纹,尽管直径不足1毫米的太空碎片未穿透舱壁,但载人返回的风险已超出安全阈值。 按照“生命至上”原则,指挥部果断启动应急预案:让原定2026年4月返回的神舟二十一号乘组提前搭乘神舟二十一号飞船返回,同时激活酒泉发射场待命的神舟二十二号飞船。 此时距离上次载人发射仅过去26天,航天人面临的不仅是技术挑战——如何在16天内将一艘载人飞船改造成“太空快递+救生舱”的复合体? 答案藏在飞船的“变形”里。工程师拆除了3个航天员座椅,用标准化货包替代。这些软质包裹被航天员束缚带固定在座椅支架上,既利用原有结构平衡重心,又腾出40%的空间。 600公斤物资按“生存-维修-科研”优先级分层:底层是200公斤生命保障备件,中层码放着5个月量的航天食品,上层则是精密实验设备。 最巧妙的是饮用水储存——可折叠聚乙烯容器发射时扁平如纸,入轨后注水膨胀,比传统水罐节省58%空间。这种“载人冗余转化为货运效能”的设计,让神舟二十二号成为全球首个实现“客改货”的载人飞船。 更关键的进化在看不见的系统里。飞船沿用载人飞船的“三重数据融合”对接技术:微波雷达100公里外捕获目标,光学成像在10公里内识别端口,激光测距最后1公里实现毫米级精度。 但无人状态意味着没有航天员手控备份,所有决策必须依赖星载计算机0.3秒内的自主判断。 为应对满载物资导致的重心偏移,工程师在算法中植入“动态配重补偿模型”,通过微调推进器喷气量,将对接误差控制在2厘米内。这相当于以每秒7.8公里的速度,让两个高速飞行的航天器误差不超过指甲盖宽度。 这场应急发射的背后,是中国航天“发一备一”滚动备份机制的首次实战。自神舟十二号起,每次载人任务都有一艘飞船和火箭在发射场待命,看似“冗余”的设计,在神舟二十号故障时成为生死线。 对比2022年俄罗斯联盟MS-22飞船故障后,宇航员苦等163天才获救援,中国航天用16天的“应急响应周期”,证明了体系化安全的价值。 而神舟二十二号的137项技术改进,更指向未来:仪表系统按键布局优化,让航天员操控效率提升50%;核心芯片国产化率突破,运算能力三倍于前。 2小时快速对接技术虽未在此次启用,却为深空探测埋下伏笔——未来载人登月时,无人货船可先行铺路,载人飞船再跟进。 当神舟二十二号在3.5小时内完成自主对接,空间站形成“三船三舱”构型时,它的意义早已超越“快递”本身。 这艘飞船既是神舟二十一号乘组的“生命线确保他们能在2026年4月安全返回,也是中国空间站的“变形金刚”:平时作为货运飞船补充物资,战时秒变救生舱。 这种“一船两用”的模式,打破了载人飞船与货运飞船的功能边界,让中国成为全球首个实现“太空物流弹性化”的国家。正如设计师彭华康所言:“我们不是在造飞船,而是在造一个能呼吸的太空系统。” 从黄土高原的泥沙治理到太空的应急补位,中国人对“系统思维”的理解从未改变——黄河的泥沙需要源头治理,太空的风险同样需要体系化应对。 神舟二十二号的16天逆袭,不仅是航天技术的突破,更是一种安全哲学的胜利:当备份不再是摆设,当应急成为常态,中国空间站的每一次心跳,都跳动着让世界侧目的中国智慧。