当比亚迪高管李云飞在2025日本移动出行展上说出"别人好我们可能比他更好"时,台下观众的手机屏幕几乎同时亮起——这条关于固态电池的宣言正在以光速传播。1200km续航、85%低温放电效率、2027年示范装车,这些数字像一剂强心针扎进新能源市场。但冷静下来想想:实验室里的完美数据,真能治愈现实中的续航焦虑吗?

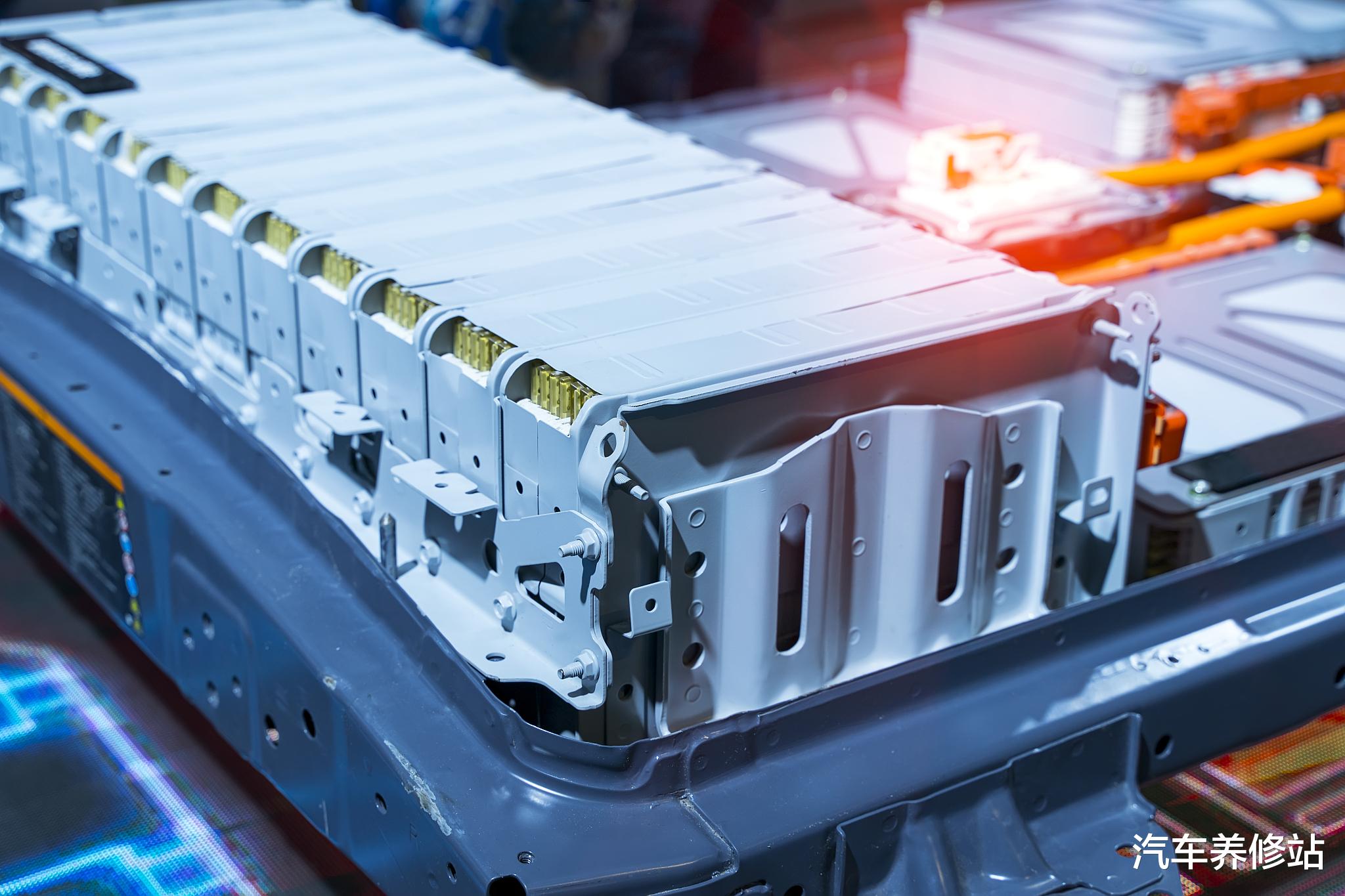

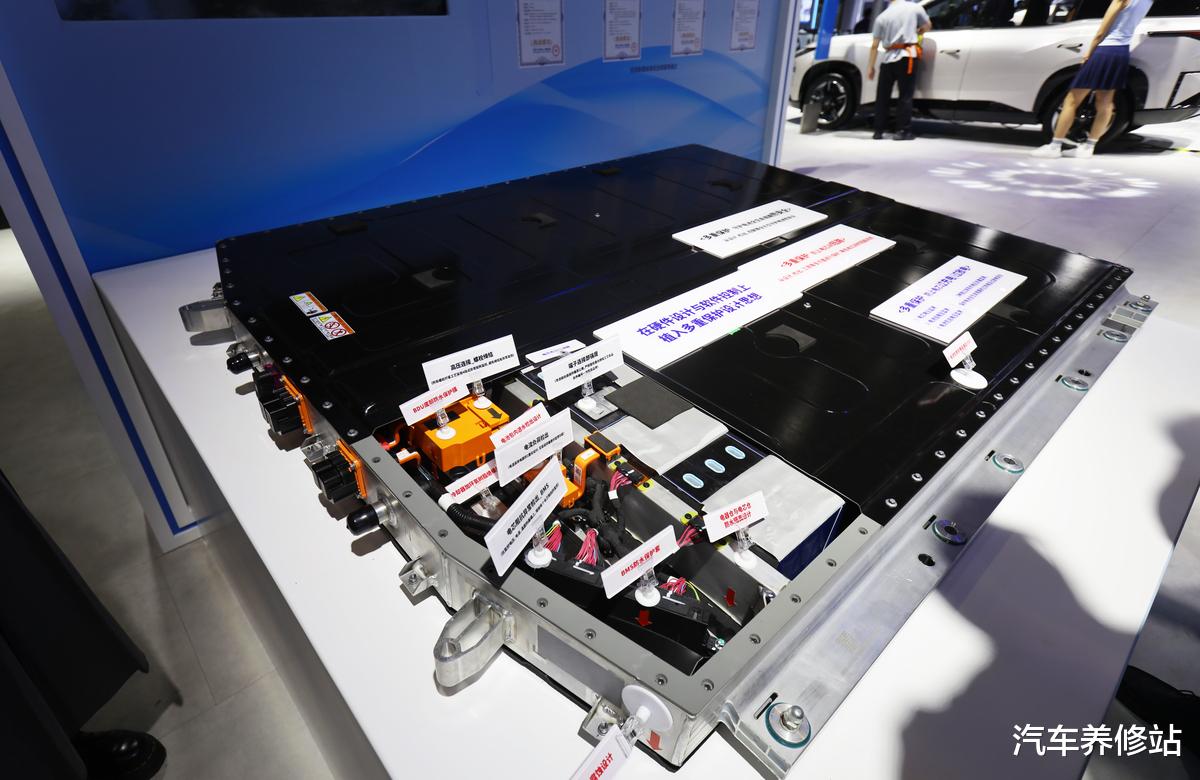

比亚迪的固态电池路线图已清晰呈现:2027年示范装车,2030年大规模商业化应用。锂电池CTO孙华军明确将技术路线锁定为"硫化物复合电解质+高镍三元+硅基负极"组合,这种配置在实验室已实现1200km续航和-30℃下85%放电效率的突破性数据。值得注意的是,这个时间节点与宁德时代的氧化物固态电池计划高度重合,两大巨头的技术竞赛已进入白热化阶段。

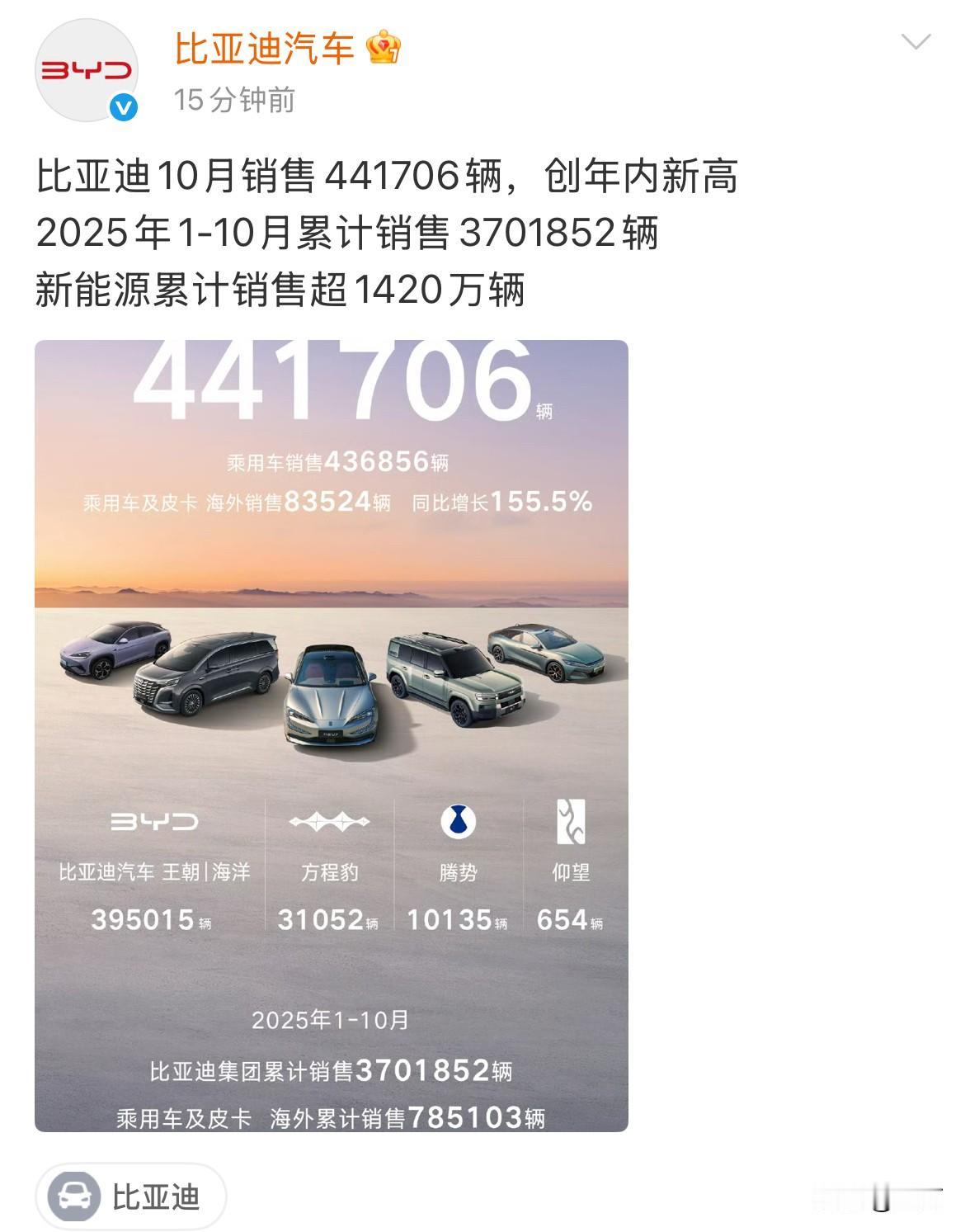

李云飞"别人有我们也有"的底气,源于比亚迪从2016年就开始的固态电池研发积累。2024年60ah全固态电池中试下线,重庆生产线预计2026年投产,这些都为2027年的示范装车铺平了道路。更关键的是,比亚迪既是整车厂又是电池供应商的双重身份,使其在成本控制上具备独特优势。

续航数字的游戏规则1200km的续航数据需要理性看待。实验室测试通常在恒温、匀速、空载条件下进行,而用户实际使用中,高速行驶、空调负载、频繁启停等因素可能让实际续航打七折。北方冬季的极端低温仍是所有电池的噩梦,虽然85%的低温效率远超当前液态电池50%的水平,但-30℃环境下仍会有明显衰减。

固态电池宣称的万次循环寿命同样需要辩证分析。快充技术的进步可能带来新的矛盾——当充电功率突破400kW时,电池内部晶枝生长等问题可能加速性能衰减。就像智能手机的"充电五分钟"背后往往伴随着电池健康度快速下降,电动汽车的快充与寿命平衡仍是待解难题。

续航焦虑的本质是体验焦虑《2024中国新能源车主行为报告》揭示了一个反常识现象:日均通勤80km的用户,对充电桩密度的关注度是续航里程的2.3倍。而长途自驾群体调研显示,补能网络覆盖质量比单次续航多200km更重要。更隐蔽的焦虑来自二手车市场——当前三年车龄电动车残值率比燃油车低15%-20%,固态电池能否解决这个痛点仍是未知数。

比亚迪押注硫化物路线的商业逻辑正在于此。相比氧化物路线,硫化物在界面稳定性、离子电导率方面更易实现突破,且与现有产线兼容度更高。这种选择既考虑了技术前瞻性,又兼顾了产业化可行性,反映出比亚迪作为实业派的务实风格。

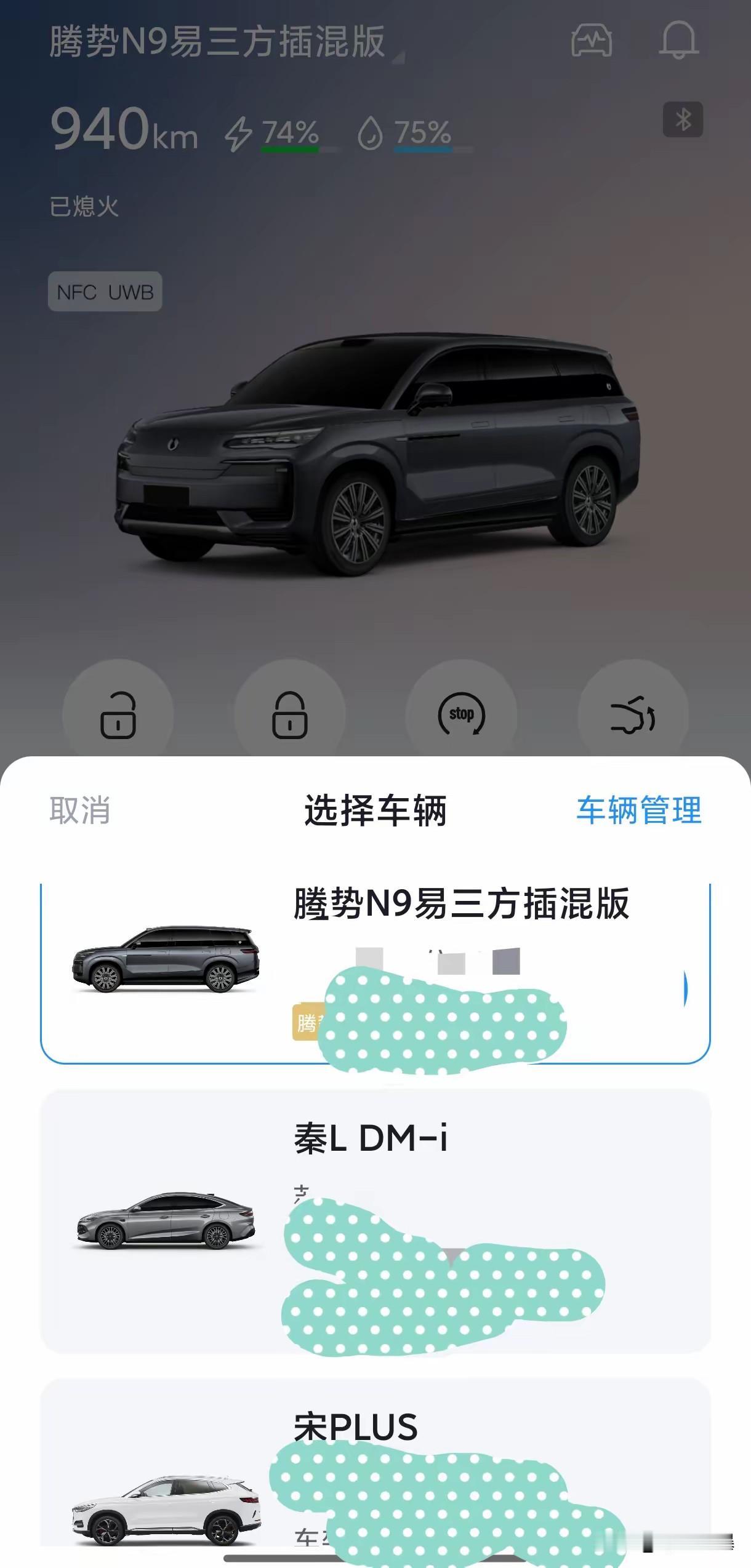

固态电池的"颠覆性"与"局限性"能量密度提升带来的轻量化优势确实诱人,仰望U9若搭载固态电池,整备质量有望降低15%。针刺实验数据也显示,固态电池热失控温度比液态电池高200℃以上。但商业化挑战不容忽视:2027年示范车可能只限于30万元以上高端车型,到2030年成本能否下探至20万区间仍是考验。

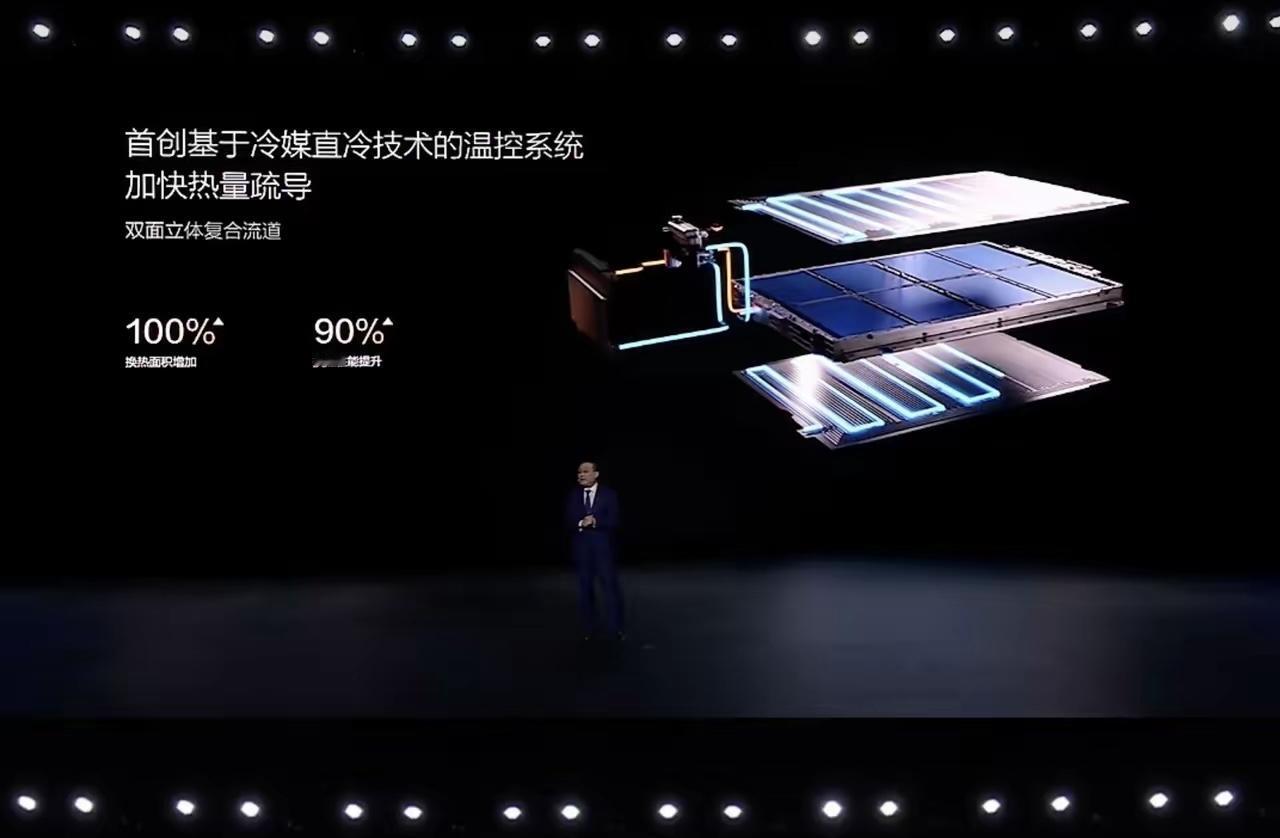

配套短板同样明显。当前350kW超充桩占比不足5%,电网负荷能力制约着充电技术发展。就像5G手机需要5G网络支撑,固态电池的性能释放离不开基础设施升级。比亚迪若能将换电模式与固态电池结合,或许能走出一条差异化路径。

用户决策指南:等固态还是买现款?技术尝鲜者可以关注2027年示范车型,但需做好支付30%溢价和忍受初期不完善的准备。务实派消费者选择当前600km续航车型更为理性,全国8.6万根快充桩已能覆盖90%出行场景。政策敏感者则要关注后续动向,固态电池可能享受购置税减免或牌照特权。

廉玉波"三年艰难、五年现实"的判断值得玩味。这意味着即使到2030年,磷酸铁锂电池仍将是市场主力。比亚迪坚持的双技术路线策略,既保持了对未来的想象力,又守住了当下的基本盘。

结语:续航竞赛的终点是用户真实需求当行业沉迷于参数内卷时,比亚迪固态电池的真正价值在于重构用户体验。技术突破只是手段,让用户忘记续航数字的存在,才是新能源革命的终极目标。正如李云飞所言:"比参数更重要的是,让技术安静地服务于人。"这场电池革命能否成功,最终将由充电时长的缩短幅度、二手车残值的提升比例这些实实在在的指标来评判。

评论列表