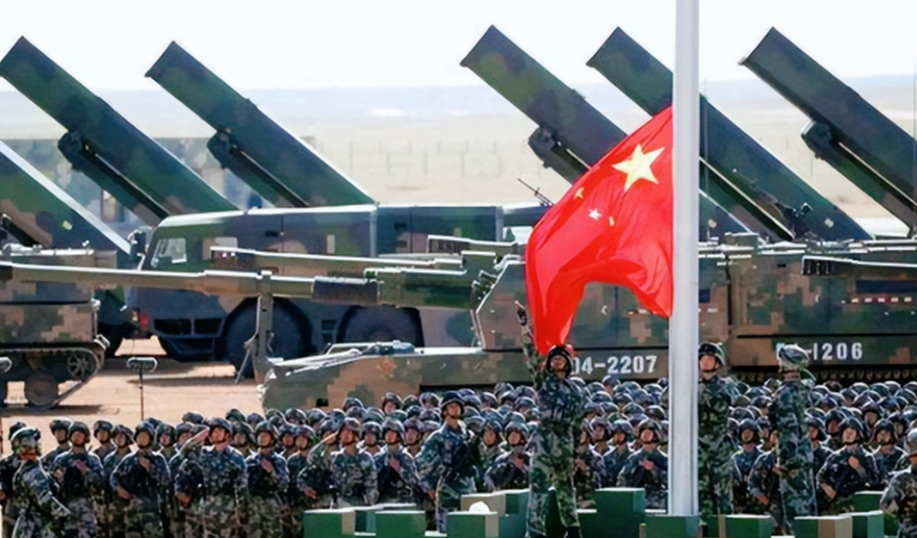

近年美国智库搞了个兵棋推演,结果相当震撼:模拟中,中国动用超过2000枚各型东风导弹进行首波打击,美日在亚太的空军基地、港口和指挥中心遭受饱和攻击,结果超过一半的战机还没起飞就被摧毁在跑道上。

这个推演听起来像好莱坞剧本,但它背后揭示的,正是现代战争中最残酷的真理——“首战即决战”。

首先,咱们得明白“2000枚导弹”意味着什么。

这不是简单的数量堆砌,而是中国经过数十年构建的“区域拒止/反介入”(A2/AD)体系的核心体现。这套体系的本质,就是在潜在冲突爆发初期,用压倒性的火力快速摧毁对方的关键节点,剥夺其作战能力。

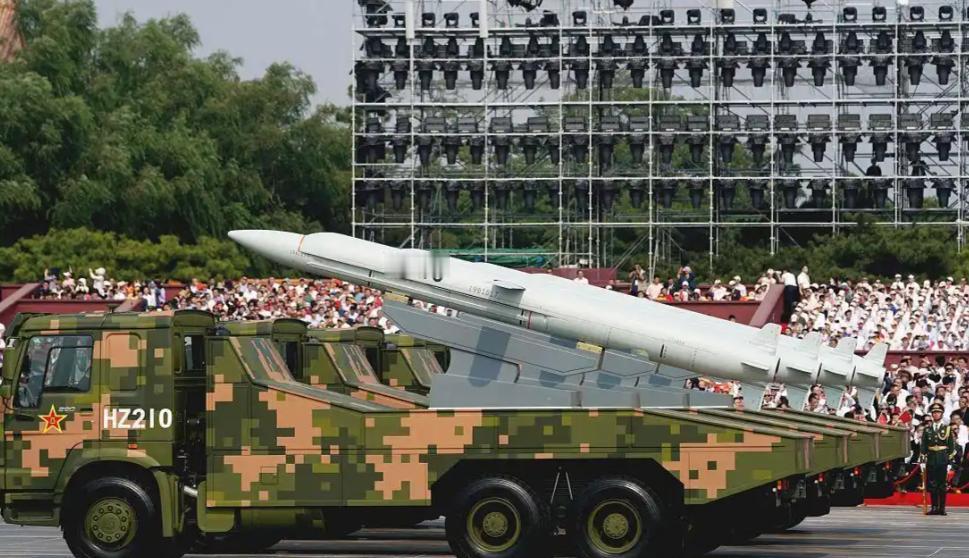

东风系列导弹,从近程的东风-16、中程的东风-21D,到远程的东风-26,构成了一个覆盖半径不断延伸、能够打击不同目标的“导弹矩阵”。尤其是东风-21D和东风-26,被外界普遍认为是专门针对大型水面舰艇(比如航母)和固定基地的“杀手锏”。

那么,为什么这种打击能让美日战机“来不及升空”呢?关键在于三个字:饱和攻击。

第一,打击速度与隐蔽性。弹道导弹从发射到命中,时间极短,飞行末段速度可高达10马赫以上。留给防御系统的预警和反应时间是以秒计算的。与传统的战机或巡航导弹攻击相比,它的突防概率要高得多。

第二,打击精度与威力。现代的弹道导弹早已不是二战时期那种“瞎蒙”的武器。它们结合了卫星导航、末端雷达和光学制导,圆概率误差可以达到米级。一枚携带子母弹或钻地弹头的弹道导弹,足以让一条跑道瘫痪,或彻底摧毁一座机库、一个指挥塔。

第三,体系配合与目标选择。2000枚导弹的齐射绝非乱打一气。它是在严密的情报、监视和侦察(ISR)体系支持下进行的。天上的卫星、空中的无人机、地面的特工和信号侦察,会共同锁定对方的关键资产:跑道、停机坪、油库、弹药库、指挥中心、雷达站。

第四,第一波打击可能专门用于撕开防空网和破坏跑道,后续波次则针对无法机动转移的战机、后勤设施和修复人员进行“补枪”。

美日面临的,是一个几乎无解的“防御难题”。

目前,世界上没有任何一个国家有能力同时拦截上千枚来袭的弹道导弹和巡航导弹。美国的“萨德”、“爱国者”和海军“标准”系列拦截弹,数量有限且成本极高。

用他们自己的话说是“用子弹去拦截子弹”,成功率本就不理想,面对铺天盖地的饱和攻击,防御系统会瞬间被“过载”,顾此失彼。

更重要的是,战机是现代空军最脆弱的环节。它们需要长长的跑道才能起降,需要暴露在停机坪上进行加油挂弹,需要功能完整的塔台和指挥系统来调度。

任何一个环节被破坏,这些价值数亿美元的“雄鹰”就成了蹲在窝里的“活靶子”。兵推中“没有升空机会”的描述,形象地揭示了这种结构性脆弱。

当然,我们必须冷静看待兵推结果。

任何兵推都带有预设条件,美国的推演往往也包含政治目的,比如为军方争取更多预算制造舆论。实战中,对方会采取伪装、疏散、加固机堡等措施,不可能坐以待毙。

但即便如此,这个推演依然发出了一个强烈信号:依靠前沿基地、航母耀武扬威的传统作战模式,在强大的“区域拒止”体系面前,已经行不通了。

评论列表