长城汽车9月卖了13万多台车,同比增长23.29%。

这个数字一出来,很多人第一反应是:

现在车市这么卷,还能涨?

但仔细一看,其实背后有不少值得琢磨的地方。

今天我们就用大白话,聊聊长城汽车最近到底做对了什么,又有哪些挑战摆在眼前。

先说结论:长城汽车的增长不是靠运气,也不是靠某一款爆款车突然爆火,而是多年积累下来的体系能力开始显效。

这种增长,有点像一个人坚持锻炼三年,突然某天别人发现他身材好了、精神足了——其实变化早就发生了,只是现在才被看见。

要理解长城为什么能涨,得先看看整个汽车行业现在是个什么状态。

2025年,中国车市已经彻底进入“电动化+智能化”的深水区。

燃油车还在卖,但增长基本停滞;

新能源车竞争激烈到连价格战都打不动了,因为大家利润都薄得像纸。

在这种环境下,能实现两位数增长的车企,要么有强大的技术储备,要么有清晰的用户定位,或者两者兼有。

长城恰好属于后者。

很多人以为长城就是造哈弗SUV的那个公司,其实早就不是了。

现在的长城,旗下有哈弗、坦克、魏牌、欧拉、长城炮,还有刚起步不久的沙龙,虽然沙龙最近动静不大。

每个品牌都有明确的分工:

哈弗主打家用SUV,坦克专注硬派越野,魏牌走高端智能路线,欧拉专攻女性市场,长城炮则是皮卡领域的绝对王者。

这种“多品牌+细分赛道”的打法,让长城在不同消费群体里都能找到自己的位置。

拿9月份的数据来说,坦克系列卖得特别好。

坦克300、坦克500这些车,看起来是小众越野车,但实际销量已经连续多月破万。

为什么?

因为它们抓住了一个被长期忽视的需求:

城市人想偶尔“野”一下。

不是真要去无人区,而是周末能开去山里露营、河边钓鱼,车得有四驱、有大梁、能爬坡,还得舒服、省心。

坦克正好卡在这个点上——比普通SUV硬,比专业越野车便宜,还长得帅。

这种“轻越野”概念,其实是长城自己定义出来的,现在已经被很多品牌模仿。

再看哈弗。

虽然燃油SUV整体在下滑,但哈弗H6、大狗这些车型通过混动化,稳住了基本盘。

比如哈弗枭龙系列,用的是长城自研的Hi4混动技术,四驱、省油、价格还不贵。

在10万到15万这个最卷的区间,能同时做到这三点,其实挺难的。

很多品牌要么省油但没四驱,要么有四驱但贵,要么便宜但技术老旧。

哈弗靠这套混动系统,重新赢得了家庭用户的信任。

还有欧拉。

虽然最近几年女性电动车市场竞争加剧,但欧拉好猫、芭蕾猫这些车型靠着鲜明的设计语言和精准的营销,依然保持了一定的市场份额。

它不跟特斯拉、比亚迪拼性能,而是主打“可爱+实用+安全”,吸引的是那些不想开“街车”的女性用户。

这种差异化,让欧拉在红海里找到了自己的蓝海。

当然,光有产品还不够。

长城这几年在技术上的投入,也开始结出果实。

比如它的柠檬混动平台、坦克平台、咖啡智能系统,都是实打实的自研成果。

尤其是Hi4电四驱技术,把四驱系统的成本大幅压低,让十几万的车也能拥有过去二三十万才有的配置。

这种“技术下放”,直接提升了产品的性价比。

很多人可能不知道,长城是中国少有的坚持“垂直整合”的车企。

从发动机、变速箱,到电池、电机、电控,甚至车规级芯片,它都在自己搞。

这种模式前期投入大、见效慢,但在供应链不稳定、技术卡脖子的背景下,反而成了优势。

比如去年芯片短缺时,很多车企停产,长城受影响就小得多,因为它有自己的半导体公司:

蜂巢能源和毫末智行也在智能驾驶领域慢慢有了声音。

不过,长城也不是没有隐忧。

首先,海外市场虽然增长快,但基数还小。

9月份出口大概3万多台,占总销量不到25%。

相比之下,奇瑞、吉利的海外占比已经接近40%甚至更高。

长城在东南亚、中东、拉美都有布局,但在欧洲和北美进展缓慢。

这背后有品牌认知度的问题,也有本地化运营能力的短板。

想真正成为全球品牌,光靠产品力还不够,还得学会“本地说话”。

其次,高端化依然艰难。

魏牌虽然定位高端,但月销量长期徘徊在几千台,远不如理想、问界这些新势力。

问题出在哪?

不是车不好,而是用户心智已经被抢占。

现在一说30万以上的国产SUV,大家第一反应是理想L7、问界M7,而不是魏牌蓝山。

长城需要时间,也需要更精准的用户沟通策略。

还有一个容易被忽视的点:用户运营。

新势力擅长做社群、搞活动、拉粉丝,而传统车企在这方面普遍偏弱。

长城虽然也在做APP、搞车友会,但和用户的互动深度还是不够。

在今天,买车不只是买硬件,更是买服务、买归属感。

如果长城不能让用户觉得“我是这个品牌的一部分”,那长期来看,忠诚度会是个问题。

回到开头那个数字:

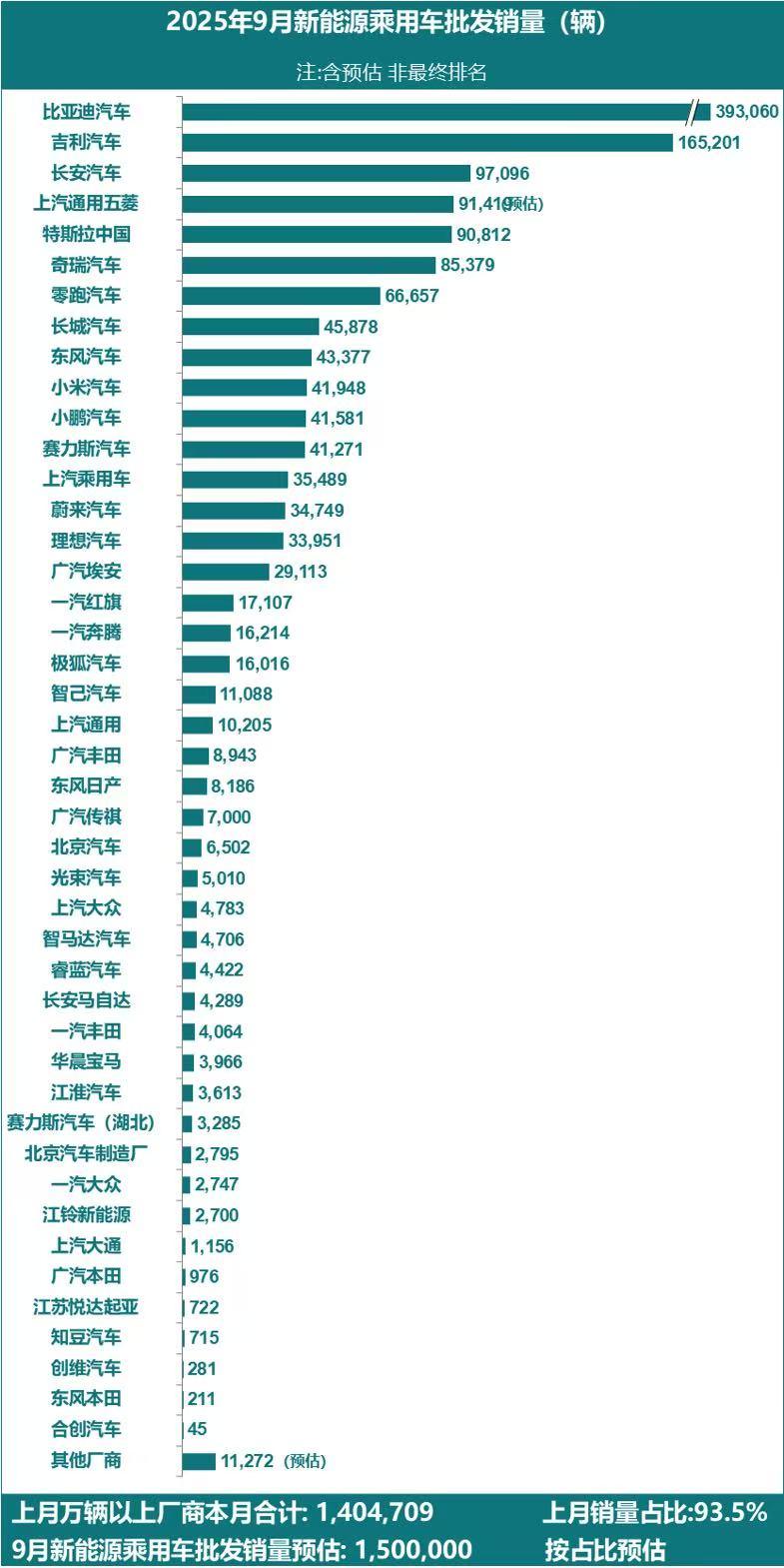

133639台,同比增长23.29%。

这个增长含金量很高,因为它是在整个市场增速放缓的背景下实现的。

中汽协数据显示,2025年9月乘用车整体销量同比增长不到5%,新能源车增速也在回落。

在这种环境下,长城能跑赢大盘,说明它的策略是对的。

但也要清醒:现在的增长,更多是“补课式增长”——过去几年因为战略摇摆、电动转型慢,丢掉的份额正在被追回来。

真正的考验,是接下来三年。

当所有车企都完成电动化布局,当价格战打到极致,当用户对智能化的期待越来越高,长城还能不能保持这种节奏?

答案可能藏在两个地方:

一是技术能不能持续领先,二是组织能不能快速响应市场。

前者看研发,后者看管理。

而这两点,恰恰是传统车企最难突破的。

有意思的是,长城最近在悄悄调整组织架构。

比如把各品牌的技术团队整合,避免重复造轮子;

比如推动“敏捷开发”,让产品迭代更快;

比如高管带头开直播、做内容,拉近和用户的距离。

这些动作看起来琐碎,但长期看,可能比多卖几千台车更重要。

最后说点实在的。

对普通消费者来说,长城的增长意味着什么?

意味着你花同样的钱,能买到配置更高、技术更新、选择更多的车。

也意味着车企之间的竞争,最终受益的是用户。

比如现在15万的混动SUV,四驱、L2辅助驾驶、大空间、低油耗,这些在过去是不敢想的。

而这一切,都是因为像长城这样的企业,在背后默默较劲。

所以,别小看那13万台的销量。

它不是一个冷冰冰的数字,而是一场关于技术、耐心和用户理解的长期较量。

长城没有喊口号,也没有搞噱头,就是一门心思把车做好,把路走稳。

在这个浮躁的时代,这种“笨功夫”,反而最珍贵。

未来几个月,长城还会推出几款重磅新车,包括全新一代哈弗H5、坦克700 Hi4-T,还有魏牌的新旗舰。

这些产品能不能延续增长势头,我们拭目以待。

但至少现在,长城已经证明了一件事:

在汽车行业,慢就是快,稳才能远。