当我们拆开手机、电脑、智能家电等电子产品时,总会看到一块布满铜线、元件的绿色基板,这就是PCB 。它就像电子产品的 “神经脉络”,负责连接芯片、电容、电阻等元器件,让电流与信号有序传输。而一块合格的 PCB,需要经过多道精密工艺的打磨,从设计到成品的每一步都暗藏技术细节。

一、PCB 的 “前世今生”:从设计到基材

在工艺开始前,首先要完成电路设计—— 工程师通过专业软件(如 Altium Designer)绘制电路原理图,再转化为 “PCB Layout”(物理布局图),确定铜线走向、元件位置等。这一步就像 “给电路板画地图”,直接影响后续功能。

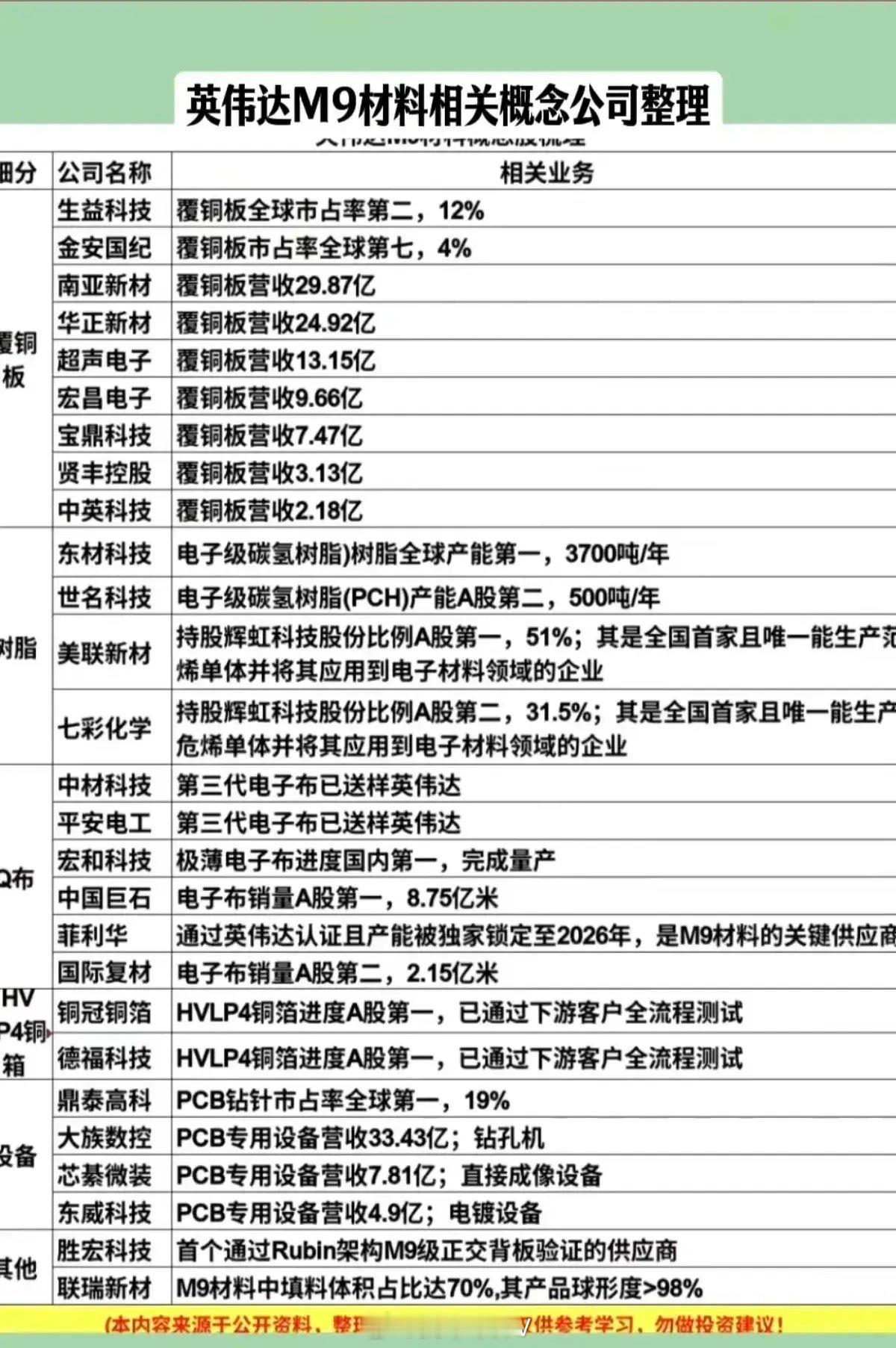

接下来是基材准备。常见的 PCB 基材是 “覆铜板”:以绝缘的玻璃纤维布为核心(称为 “基板”),上下两面覆盖一层薄薄的纯铜箔,再通过高温压合固定。基材的选择有讲究:普通消费电子常用 FR-4 基材(耐温性较好),而高频通信设备(如 5G 基站)会用 PTFE 基材(信号损耗更小)。

二、核心工艺:让 “地图” 变成 “实体”

从覆铜板到成品 PCB,需要经过十多道核心工序,其中最关键的是以下几步:

1.线路成像与蚀刻:核心是将 PCB Layout 的铜线图案转移到覆铜板。先涂感光油墨,经曝光机照射使图案区域油墨固化,显影液冲洗掉未固化油墨露出铜箔,最后用蚀刻液腐蚀裸露铜箔,得到设计一致的铜线。

2.钻孔:为固定元器件钻孔,高精度钻机可钻最小 0.1mm 孔径(约头发丝 1/5),孔分通孔(贯穿 PCB,供插装元件)和盲孔 / 埋孔(仅通部分层,适用于高密度电路);钻孔后需孔金属化(孔壁镀铜),实现上下层铜线连接。

3.阻焊与丝印:阻焊是在 PCB 表面(除焊接区)涂覆阻焊油墨(绿色最常见,因成本低、辨识度高),固化形成绝缘保护层,防止铜线氧化、短路;丝印则用丝网印刷在阻焊层印白色文字、符号(如 “R1”“C2”)和 Logo,方便后续识别元件位置。

4.表面处理:避免焊接区铜箔氧化影响焊接,常见三种方式:喷锡(镀锡铅或无铅锡,成本低,适普通元件)、沉金(先镀镍再镀金,导电性好、抗氧化强,适精密元件)、OSP(形成有机薄膜,环保低成本,适高密度 PCB)。

三、工艺背后的 “隐形要求”:参数与质量控制

PCB 工艺不仅要 “做出形状”,更要 “保证质量”,关键参数和检测环节必不可少:

线路精度:铜线宽度最小可达 0.1mm,线间距(两根铜线的距离)最小 0.1mm,误差需控制在 ±0.02mm 内,否则可能导致短路或信号干扰;

孔径公差:钻孔孔径误差要小于 0.05mm,否则元件引脚插不进去或接触不良;

质量检测:成品 PCB 需要经过 “AOI(自动光学检测)”—— 用高清相机扫描,自动识别线路短路、缺铜、油墨气泡等缺陷;部分高端 PCB 还要做 “飞针测试”,用探针检测每个焊点的导通性,确保无开路问题。

四、PCB 工艺的 “进化”:从单层到多层,从刚性到柔性

随着电子产品向 “轻薄小” 发展,PCB 工艺也在不断升级:早期的 PCB 是 “单层板”(只有一面有铜线),现在主流是 “双层板”“多层板”(最多可达几十层,如服务器主板),通过内层线路与盲孔 / 埋孔结合,实现高密度连接;此外还有 “柔性 PCB(FPC)”,用柔性基材(如聚酰亚胺)代替刚性基板,可弯曲折叠,常用于手机屏幕排线、智能手表等设备。

从设计到成品,PCB 工艺就像一场 “精密的手工活” 与 “高科技的结合”—— 每一道工序的误差都可能影响电子产品的性能,甚至导致设备故障。了解这些工艺,不仅能帮我们看懂电路板,更能理解电子产品背后的 “制造智慧”。