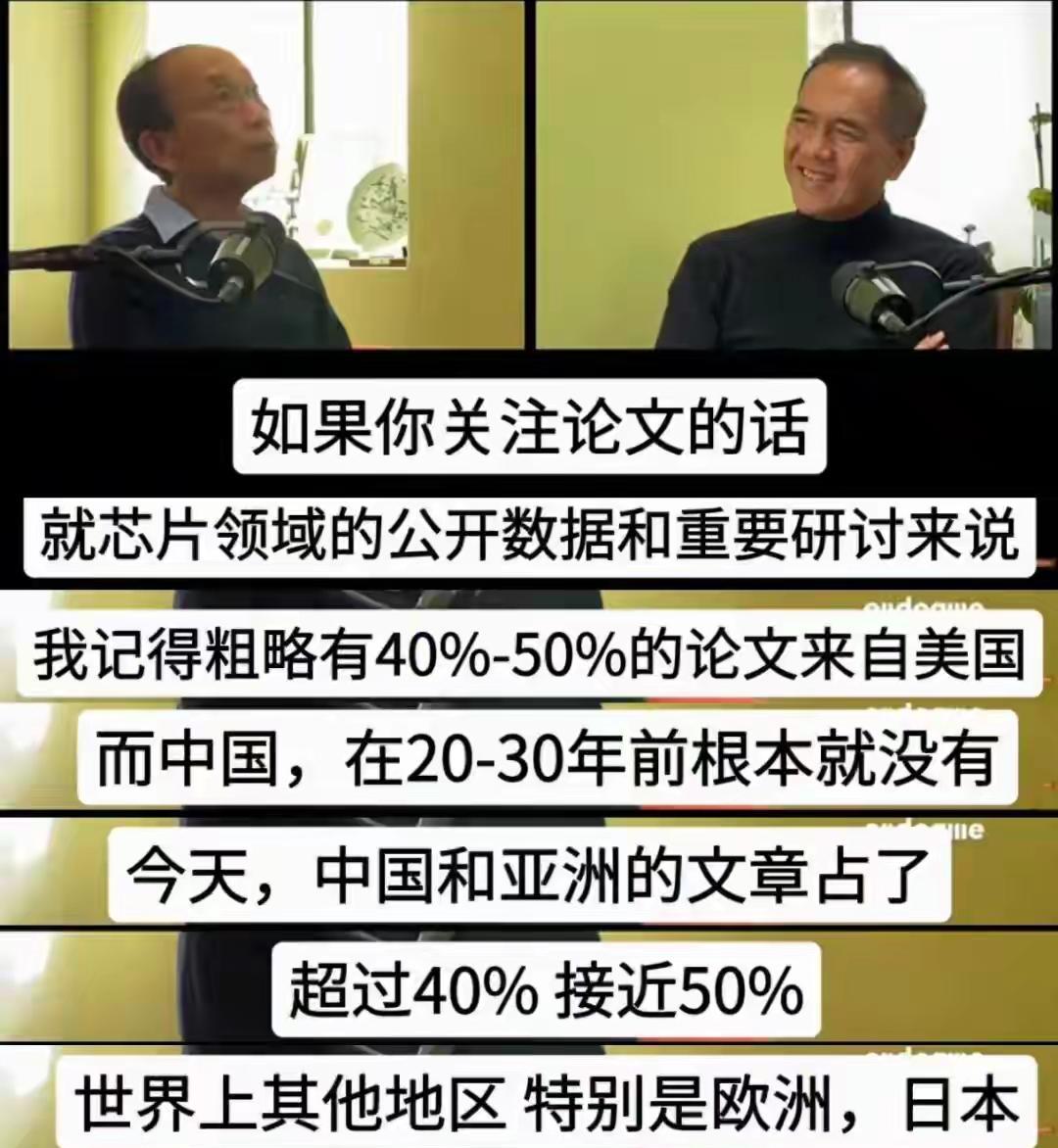

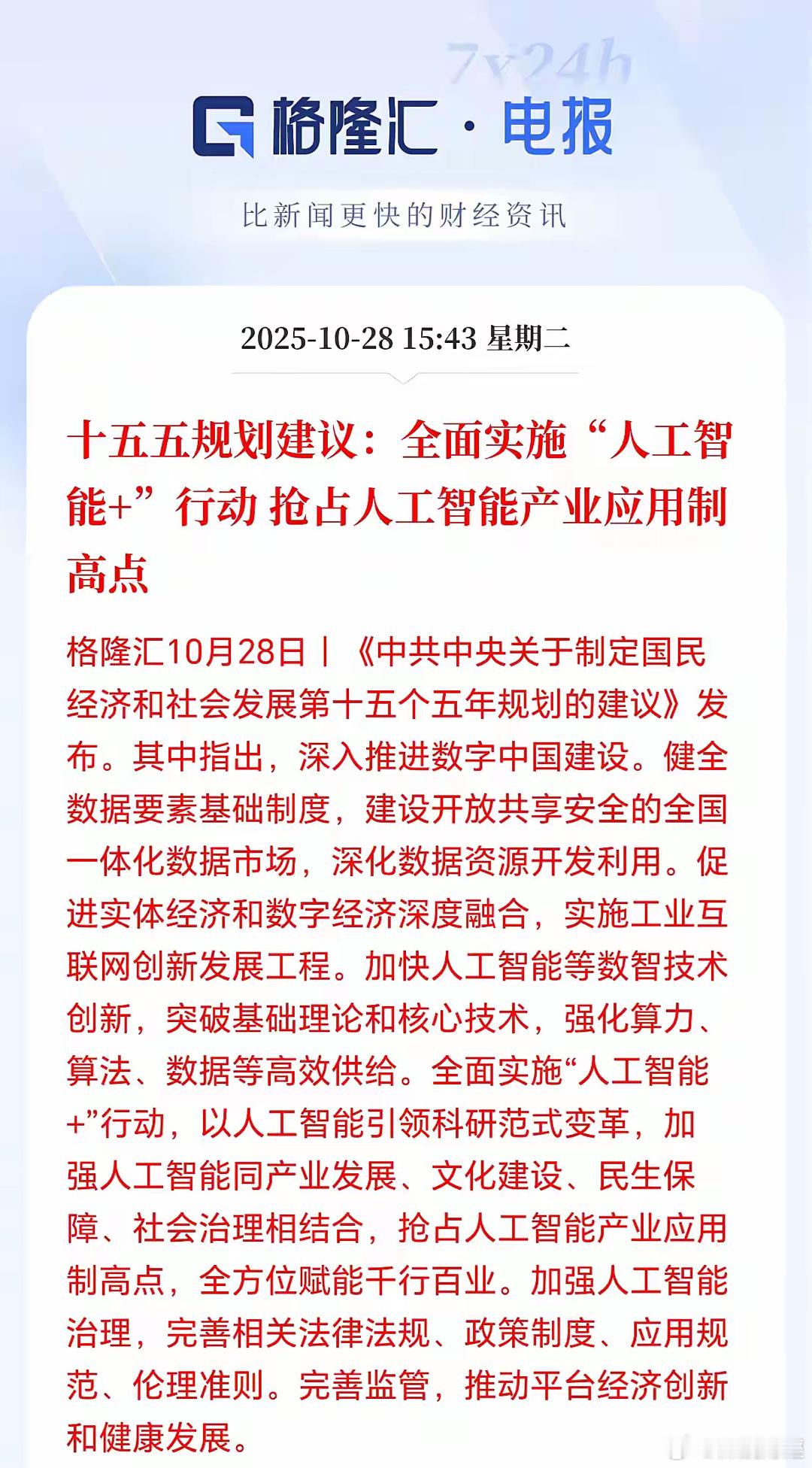

快讯!快讯! 中国方面突然宣布了:据公开消息,芯片与机器人领域专家庞智博从瑞典回到中国,加盟北京大学先进制造与机器人学院,其新任职已于本月生效。 这则消息背后藏着比表面更丰富的故事。一位在西方学术界扎根多年的顶尖专家选择回国,绝不是简单的职业跳槽。芯片与机器人这两个领域正处在全球科技竞争的风暴眼,庞智博的回归就像一颗投入湖面的石子,激起的涟漪会扩散得很远。 看看他选择的平台就很有意思。北京大学先进制造与机器人学院,这个名字听起来技术性很强,实际上承载着中国在高端制造领域实现突破的雄心。这不是普通的教学机构,而是连接学术研究、产业应用和国家战略的关键节点。庞智博把职业生涯的下半场放在这里,显然看中了这个平台能提供的独特机会。 有人可能会说,这不过是又一个海外人才回国发展的普通案例。但仔细想想,为什么是现在?为什么是芯片和机器人?全球半导体产业正在经历深刻重组,人工智能推动机器人技术迈向新台阶,中国在这些领域面临的技术挑战比任何时候都严峻。庞智博的选择背后,折射的是中国在全球人才争夺战中逐渐增强的吸引力。 不过我们也要清醒,单靠个别专家的回归无法改变整体技术格局。真正值得关注的是,这种人才流动是否能够形成趋势?庞智博在瑞典积累的经验和人脉,能否在中国这片土地上开花结果?学术环境的差异、科研文化的适应、团队建设的挑战,这些都是摆在眼前的现实问题。 北京大学为他提供的不只是头衔和实验室,更是一个能够连接中国庞大制造业需求与前沿技术研究的接口。中国制造业正在从“大”转向“强”,这个转变过程最需要的就是像庞智博这样既懂国际前沿技术,又理解产业需求的复合型专家。 也有人担心,这种高层次人才的引进会不会变成简单的“挖人竞赛”。实际上,真正的人才看重的从来不只是待遇,而是能够施展才华的舞台和实现价值的机会。中国在芯片和机器人领域巨大的市场空间和完整的产业链,为技术创新提供了独一无二的试验场。 从更广阔的视角看,庞智博的回归象征着全球科技人才流动的新趋势。过去是单向的“人才外流”,现在正在变成双向的“人才环流”。这种变化不仅关乎个人选择,更反映了一个国家创新生态系统的成熟度。 当然,引进人才只是第一步。如何让这些专家真正发挥引领作用,带动整个学科和产业的发展,才是更大的课题。中国的科研环境能否提供足够的包容性和创新空间?产业界能否快速吸收和转化前沿研究成果?这些问题都比引进人才本身更值得深思。 对庞智博个人而言,这次职业转变既是机遇也是挑战。在中国高校的体制内,他需要平衡教学、科研与社会服务等多重角色。他的国际视野和跨文化经验能否与本土需求有效结合,将决定这次回归的最终价值。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。北京机器人展会 清华大学机器人 欧瑞博智能 中关村机器人 北京机器人展台 博创机器人

评论列表