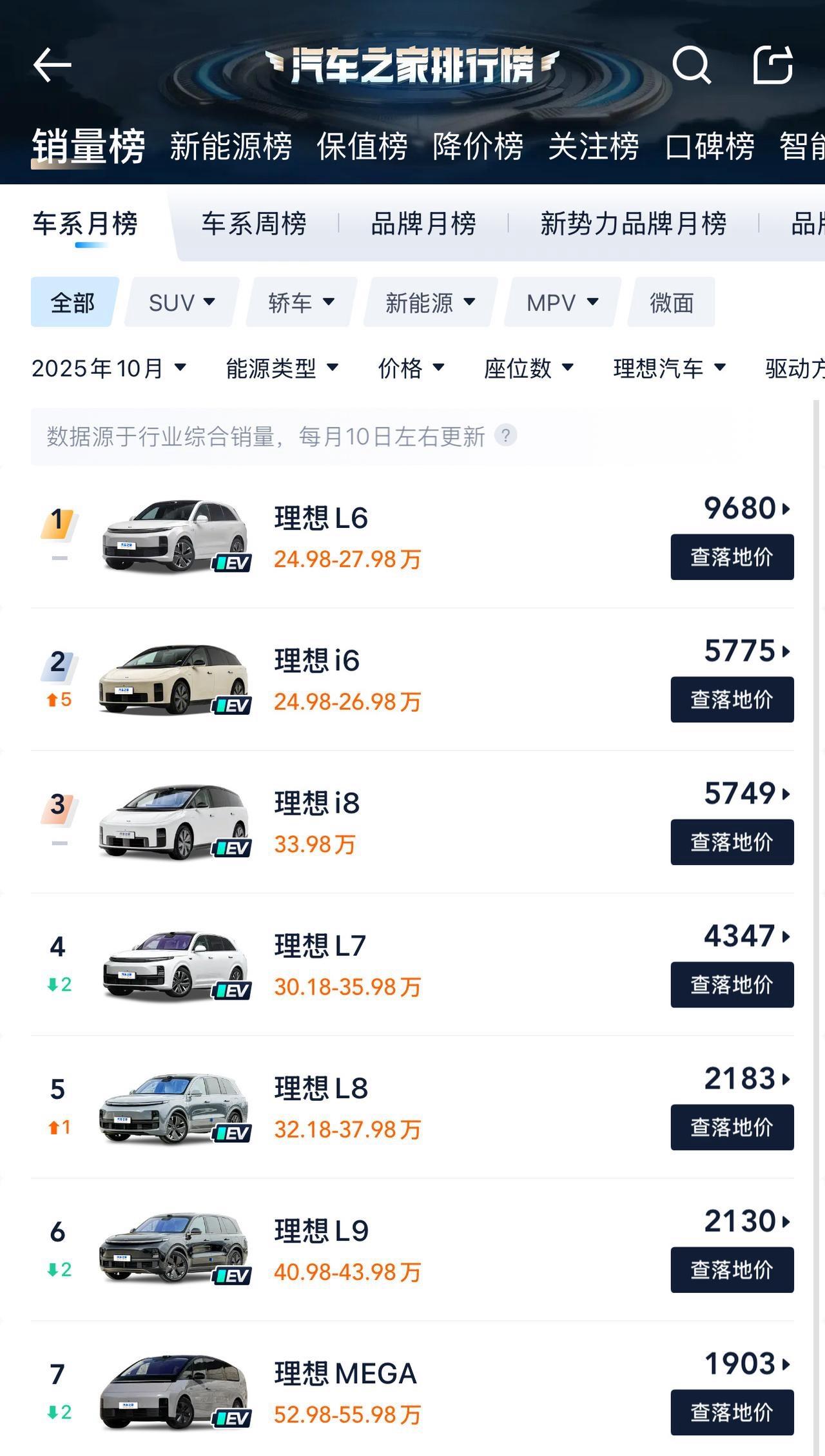

理想正式进入全系没有破万销量的车企! 谁能想到,以前出一款爆一款的理想汽车,10月份竟然没有一款车销量破万,连销量担当L6都只有9680台的销量; 理想今年绝对是流年不利之年,经历了纯电车型上市失败、i6撞翻乘龙卡车事件、mega行车自燃召回事件、销量腰斩等诸多不顺; 按照这样的剧本进行下去的话,没有一款车销量上万将会成为常态! 这个结果放在两年前根本没人敢信。 那时候理想靠着“冰箱彩电大沙发”的精准家庭定位,在新能源市场实现差异化突围,L系列车型长期霸占中大型SUV销量榜,巅峰时期月销逼近6万辆,成为30-50万价位的现象级品牌。 但如今风光急转直下。 10月全系交付仅3.18万辆,同比下滑38.25%,前十个月累计销量32.89万辆。即便年初已将年度目标从80万辆下调至64万辆,完成率也刚过五成,全年目标基本失去悬念。 更值得关注的是,增程市场的竞争早已不是理想一家独大。 2024年以来,插电混动(PHEV)与增程式(EREV)车型的市场密集度持续提升。比亚迪凭借宋Pro DM-i、秦PLUS DM-i等车型垄断10-20万价位,问界、深蓝等品牌则在中高端市场形成围堵,理想的市场份额被持续挤压。 核心困境:增程见顶,纯电拖后腿 理想的麻烦,本质是“增程增长触顶、纯电转型遇阻”的双重挤压。 增程领域,曾经的核心优势正在被对手快速复制。问界M7通过最高3万元的降价策略,12月以13417辆的销量超越理想L7登顶增程销量榜。 而理想L8、L9同期销量分别同比下滑42.91%、48.03%,即便推出终端优惠和保养礼包,也难以抵挡竞品的价格攻势。 纯电转型更是步步维艰。MEGA不仅因独特造型引发争议,更因行车自燃事件启动召回,直接动摇消费者对其纯电技术的信任。 后续推出的i8更出现策略失误:30万级别的定价,却在中低配车型上取消了冰箱、电视等核心家庭配置,违背了自身建立的用户心智。 这种操作导致i8上市后市场反馈平淡,甚至引发资本市场恐慌——发布会当天美股盘前从涨近10%跳水暴跌超7%,次日港股大跌近13%,用最直接的方式反映了市场对其纯电战略的质疑。 品牌信任度,经不起频繁消耗 争议事件的处理,也让理想的品牌形象打了折扣。 i6撞翻乘龙卡车的测试视频,本想宣传车辆安全性,却因未给卡车标识打码、被质疑使用空载卡车且动了驾驶室锁止结构,遭到乘龙汽车公开反驳并引发法务介入,最终沦为行业争议事件。 这种急于求成的营销操作,与理想长期塑造的高端、稳健形象严重相悖,让不少潜在消费者产生顾虑。 内部管理的波动更折射出战略执行的混乱。运行不到半年的“五大战区”销售架构突然撤销,回归省区直管制。 紧接着在2025年11月又启动重大组织调整——CFO管辖的组织部与人力资源部整合后,直接划归产品与战略群组,由CEO李想亲自分管人力资源,华为系高管逐渐淡出管理层。 这种频繁的架构调整,本质上是企业应对市场变化时的被动适配,也导致前端销售策略难以形成持续效应。 行业变天,光靠噱头行不通了 更关键的是,新能源行业的竞争逻辑已经彻底改变。 曾经理想靠精准配置切中家庭用户痛点就能成功,但如今市场已进入核心技术比拼的深水区。蔚来、华为在自研芯片、智能驾驶领域持续突破,而理想仍停留在“大客厅模式”的场景营销上。 技术护城河的缺失,让其在激烈竞争中逐渐失势。数据显示,2024年新能源汽车整体渗透率已达57.48%,不少车企销量增速超50%,而理想却在行业增长期出现同比下滑,足以说明其应对市场变化的反应速度滞后于行业节奏。 翻盘还有机会吗? 理想并非没有翻盘的可能。 传闻中的纯电车型i6被寄予厚望,若能回归家庭用户核心需求、补齐纯电技术短板,仍有机会复刻L6的成功。 而李想亲自分管人力资源的调整,也释放出强化战略执行、优化人才结构的信号。创始人深度介入核心业务,或许能加快企业转型节奏。 但这一切的前提是,理想需要正视自身问题:既要守住增程市场的基本盘,通过更灵活的定价策略应对竞品冲击;也要在纯电领域沉下心打磨技术,避免再犯产品定位失误的错误。 毕竟如今的消费者早已不再只看配置噱头,技术可靠性、品牌信任度才是决定购买的关键。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

评论列表