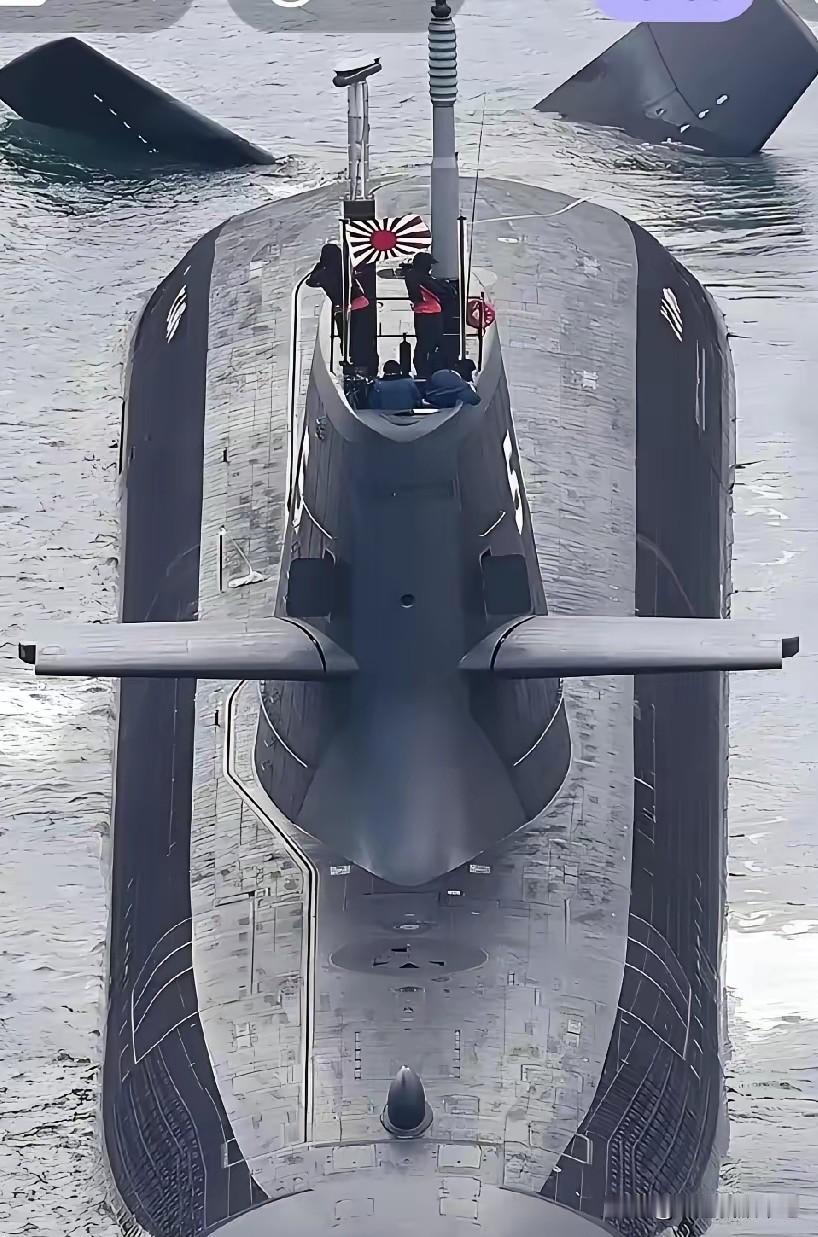

日本现在最慌的,其实不是航母下饺子,也不是火箭炮射程,而是把这些年日本偷偷埋在中国地下的钉子,正被国家安全人员一根根拽出来。 这些“钉子”很少穿着夜行衣,更多时候戴着金丝眼镜、拎着商务公文包——某日本贸易公司驻华代表的包里,就藏着标注“农产品合作”却记录边境交通枢纽坐标的加密U盘。 他们以学者、商人甚至环保志愿者的身份潜伏,悄无声息地丈量军事管理区的围墙长度,记录物资储备点的昼夜车流,把这些看似零散的信息拼成威胁国家安全的拼图。 去年秋天,一位牧民在草原上看到个“怪人”——背着专业测绘仪在军事禁区外围转悠,自称“研究气候变化”,却总对着雷达站的方向拍照。 群众的举报电话拨通后,国家安全机关立刻启动数据追踪;发现此人三个月内往返敏感区域21次,通讯记录里藏着与日本某“学术机构”的加密邮件。 顺藤摸瓜的调查揭开真相:他受日本情报机构资助,已非法获取涉密地理信息137条,那些标注“生态研究”的图纸,其实是国防设施的精准定位图。 这些数据一旦落到别有用心的人手里,后果会有多严重? 当然,并非所有在华日本公民都与情报活动有关;正常的文化交流、商业合作始终是中日关系的主流,但当“合作”变成刺探的幌子,法律的红线就必须亮起。 日本如此执着于情报渗透,是想弥补战略情报的短板——通过掌握中国边境防御、能源运输的细节,为其军事部署和外交博弈增加筹码。 这些“钉子”窃取的每一组数据,都可能让我国在国防建设、科技竞争中陷入被动;就像这次破获的案件,若交通枢纽信息外泄,战时后勤补给线将直接暴露在威胁之下。 2023年反间谍法修订后,这样的“拔钉行动”越来越密集,日本精心构建的情报网络正从根部开始瓦解。 更深远的意义在于,它让所有人意识到:国家安全不只是军人的职责,每个公民的警惕——无论是举报异常行为,还是拒绝可疑人员的“问卷调研”——都是守护防线的一块砖。 航母的甲板需要钢铁浇筑,国家安全的防线则要法律与民心共同筑牢;当那些藏在地下的“钉子”被一一拔除,我们看到的不仅是情报战的胜利,更是一个国家捍卫主权的坚定姿态。