这家曾经定义了硅谷的硅的巨头,面对AMD、苹果、高通等后起之秀的多线夹击,一度在设计与制造两端双双失速。

从错过移动手机市场的爆发,PC市场主导地位逐渐被蚕食,到各种技术决策失误,昔日的硅谷巨人疲态尽显。

如今,一切希望,似乎都压在了一颗芯片上。

就在2025年10月9日,英特尔在亚利桑那州公布酷睿Ultra系列第三代处理器的架构细节,这是首款基于英特尔18A工艺节点打造的客户端系统级芯片(SoC),代号为Panther Lake。

这颗芯片,到底能不能把英特尔从泥潭里拉出来?

要理解这个问题,得先搞清楚英特尔这些年到底经历了什么。

回溯到2000年代初,英特尔几乎是全球半导体行业的代名词。

那时候,只要你的电脑里装的是“Intel Inside”,就等于贴上了高性能、高可靠性的标签。

它不仅掌握着芯片设计的核心能力,还拥有全世界最先进的制造工厂。

这种“自己设计、自己生产”的模式,被称为IDM(Integrated Device Manufacturer),是英特尔最引以为傲的护城河。

但好景不长。

随着智能手机和平板电脑的兴起,整个计算生态开始从PC向移动端转移。

而英特尔在这场转型中,动作慢了不止一步。

它曾试图用x86架构打入手机市场,但功耗高、兼容性差,最终被高通、联发科等基于ARM架构的芯片厂商彻底甩开。

与此同时,苹果开始自研M系列芯片,不仅性能强,还和自家操作系统深度协同,进一步削弱了英特尔在高端笔记本市场的地位。

更麻烦的是,英特尔在制造端也开始掉队。

过去它一直领先台积电和三星,但从10纳米开始,制程工艺进展缓慢,良率低、成本高,导致产品延期、性能落后。

而台积电则凭借为苹果、英伟达、AMD代工,迅速积累技术与资金,反超英特尔,成为全球最先进的芯片制造商。

到2020年代中期,英特尔已经陷入两难:

设计上被苹果和AMD压制,制造上又被台积电甩开。

股价低迷,客户流失,连美国z府都开始担心:

如果连英特尔都撑不住,美国还能不能在高端芯片领域保持自主能力?

于是,前CEO基辛格在2021年提出“IDM 2.0”战略,核心就是:

不仅要自己造芯片,还要对外开放代工业务,和台积电正面竞争。

为此,英特尔砸下近千亿美元,在美国亚利桑那、俄亥俄、新墨西哥等地新建晶圆厂,目标是在四年内完成五个制程节点的跨越,从Intel 7一路推进到18A(即1.8纳米)。

听起来很宏大,但现实很骨感。

过去几年,英特尔代工业务持续亏损,客户寥寥无几。

很多公司愿意用台积电,是因为它稳定、可靠、量产能力强。

而英特尔的新工艺,连自家芯片都还没大规模跑起来,谁敢把关键产品押上去?

直到现在,Panther Lake的亮相,才让外界看到一丝转机。

Panther Lake到底强在哪?

首先,它用的是英特尔18A工艺。这个“18A”中的A代表“埃米”(Ångström),18埃米等于1.8纳米。

虽然数字上和台积电、三星的“2纳米”差不多,但英特尔强调,自己的18A在晶体管密度、能效比和频率表现上,已经领先对手。

具体来说,相比上一代Intel 3工艺,18A能让芯片频率提升15%,晶体管密度提高1.3倍,或者在同样性能下,功耗降低25%。

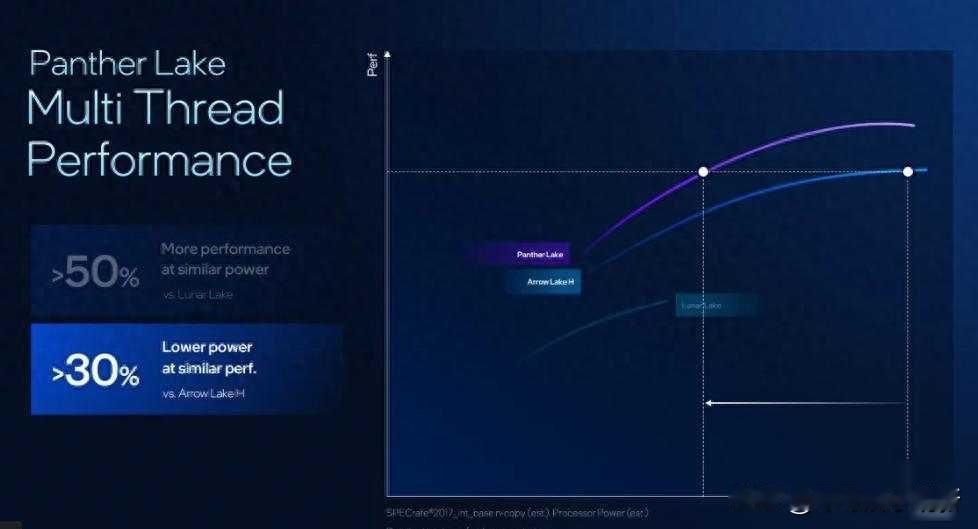

而和被称为“能效巅峰”的Lunar Lake相比,Panther Lake在相同功耗下性能提升50%;

如果性能一样,功耗还能比Arrow Lake-H降低30%。

这些数字听起来抽象,但对普通用户来说,意味着什么?

简单讲:你的笔记本可以更轻薄、续航更长,同时还能跑得更快。

比如以前玩大型游戏或剪辑4K视频时风扇狂转、机身发烫,现在可能安静如常;

以前出门要带充电器,现在可能一天都不用插电。

更重要的是,Panther Lake不只是给PC用的。

英特尔明确表示,这款芯片还将进入机器人、边缘计算等新场景。

比如最近很火的人形机器人Figure 03,未来就可能用上这类低功耗高性能的处理器,实现更灵敏的手部操作和环境感知。

技术上,18A工艺有两个关键创新:

一是RibbonFET,这是英特尔版的全环绕栅极晶体管(GAA),能更精准控制电流,减少漏电;

二是PowerVia,把供电线路挪到芯片背面,腾出正面空间给信号线路,提升整体效率。

这两项技术,台积电和三星也在研发,但英特尔声称自己已经率先量产。

不过,技术领先不等于市场成功。

真正的考验,从来不是实验室里的数据,而是工厂里的良率和客户手里的订单。

据去年底的消息,英特尔18A工艺的良率还不到10%,而台积电的2纳米良率已经达到30%。

良率低意味着废片多、成本高,就算性能再好,也很难大规模交付。

这也是为什么很多潜在客户,比如英伟达、高通、甚至部分AI芯片初创公司都在观望。

他们愿意测试18A,但不敢轻易下单。

英特尔自己也清楚这一点。

所以这次Panther Lake的策略很明确:

先用自家产品“自证清白”。

如果连自己的酷睿处理器都造不好,谁还敢信你?

按照计划,Panther Lake将在2025年底于亚利桑那Fab 52工厂启动量产,首批产品年底出货,2026年1月在CES展会上正式上市。

这意味着,未来三个月,将是英特尔最关键的窗口期。

它必须证明:18A不仅能造出来,还能稳定、大批量地交付。

如果成功,英特尔不仅能稳住PC基本盘,还可能吸引外部客户尝试其代工服务。

目前已有NVIDIA、Broadcom、IBM等公司在测试18A,虽然还没签大单,但至少愿意给机会。

但如果失败,后果很严重。

英特尔已经公开表示,如果18A拿不到足够订单,下一代14A工艺,预计2027-2028年投产可能会直接取消。

而那座耗资数百亿美元的Fab 52工厂,也将变成沉重的财务负担。

更现实的是,美国z府虽然支持本土芯片制造,但补贴不是无限的。

英特尔要想持续获得政策支持,必须拿出实际成果。

Panther Lake,就是这份“成绩单”。

那么,英特尔还有机会吗?

答案是:有,但不大,而且时间不多。

首先,英特尔的技术底子还在。

RibbonFET和PowerVia确实是行业前沿,如果良率能快速爬升,18A完全有可能成为一代经典工艺。

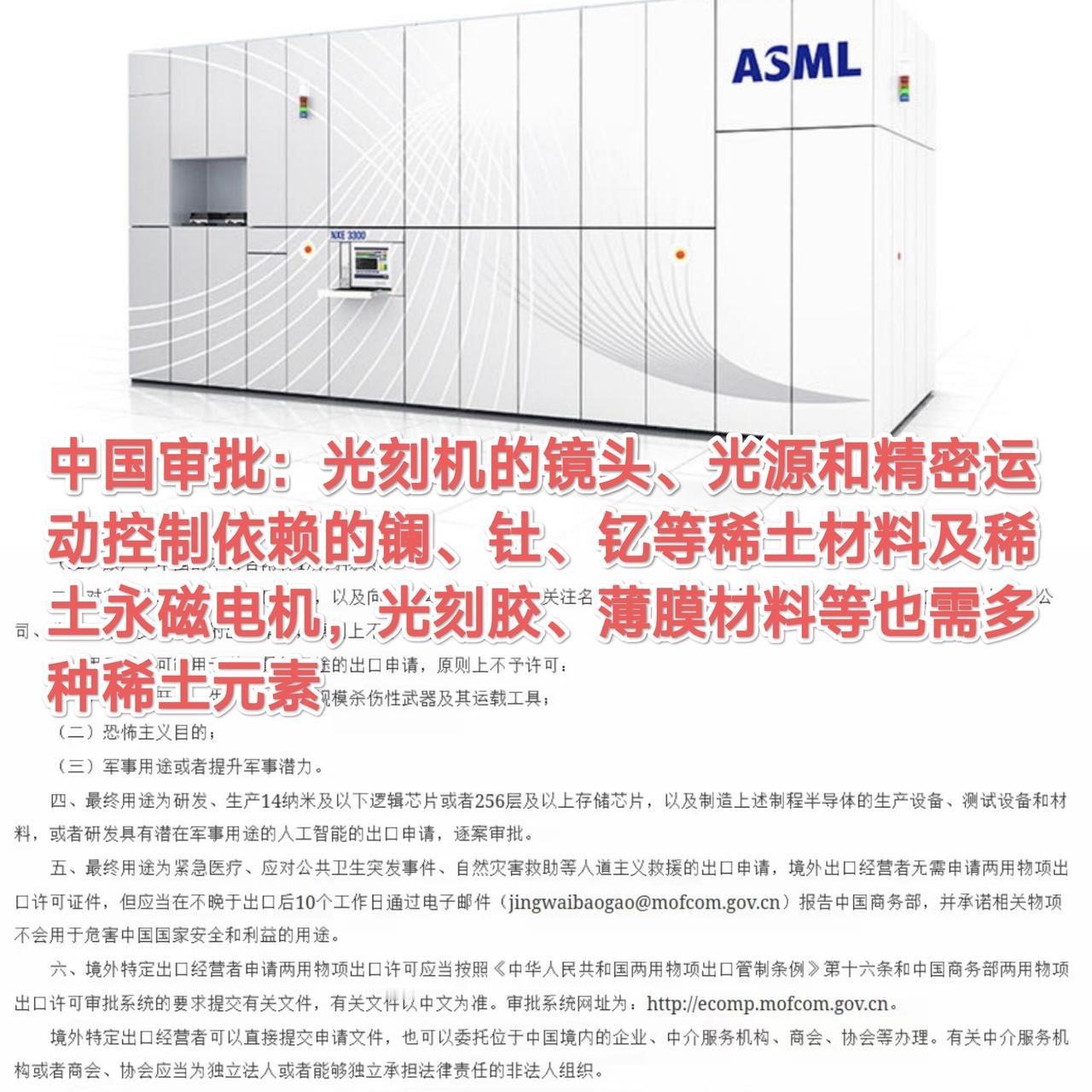

其次,地缘政治因素对英特尔有利。

在中美科技竞争加剧的背景下,很多美国科技公司愿意给本土制造商一次机会,哪怕性能略逊一筹。

再者,英特尔的客户基础依然庞大。

全球仍有数亿台PC使用英特尔处理器,企业级市场对至强(Xeon)服务器芯片的依赖也很深。

只要Panther Lake和后续的至强6+表现稳定,英特尔就能守住基本盘,慢慢修复代工业务的信任。

但挑战同样巨大。

台积电不会坐等对手追赶。它的2纳米已在量产,1.4纳米也在路上,而且客户黏性极强。

苹果、英伟达、AMD这些巨头,短期内不太可能把主力产品交给英特尔代工。

更何况,芯片制造是重资产、长周期的生意,英特尔过去几年的亏损已经让它元气大伤,再烧几百亿,股东和市场未必答应。

新任CEO陈立武上任后,明显在调整策略。

他不再像前任那样高调喊“超越台积电”,而是更务实:先做好自家产品,再谈代工;

先提升效率,再谈扩张。

近期英特尔还裁掉了不少非核心团队,压缩管理层级,强调“效率优先”。

这种转变,说明公司高层已经意识到:

光靠技术口号救不了自己,必须拿出实实在在的产品和财务表现。

说到底,Panther Lake不仅仅是一颗芯片,它是英特尔对过去十年失误的一次总结,也是对未来十年命运的一次押注。

如果它成功了,英特尔或许能重新回到高端芯片制造的第一梯队,甚至带动美国整个半导体产业链的复兴。

如果失败了,这家曾经定义了一个时代的公司,可能会彻底沦为“普通玩家”,在台积电和三星的阴影下艰难求生。

对普通消费者来说,这场博弈其实也和你有关。因为芯片的竞争,最终会反映在你用的电脑、手机、汽车甚至家电上。

多一个强大的制造商,意味着更多选择、更低价格、更快创新。

所以,别小看这颗1.8纳米的芯片。

它很小,却承载着一家巨头、一个国家、乃至整个科技行业的某种期待。

现在,全世界都在等,等2026年1月CES展会上,英特尔拿出真正的Panther Lake笔记本。

到那时,答案才会揭晓。

在此之前,英特尔能做的,就是埋头把晶圆一片片造好,把良率一点点提上去,把客户的信任一点点赢回来。

毕竟,技术可以追赶,市场可以重建,但时间,真的不多了。

评论列表