过去十年,移动机器人从工业车间的“隐形劳力”变成了全球智能制造的焦点。尽管资本的热度有所回落,但技术的专利仍在“狂飙”。

在这场没有硝烟的专利战争中,谁在领跑?谁又在掉队?

数据,比任何口号都诚实。

*为了保证分析客观,本文所使用的数据由CMR产业联盟、新战略移动机器人产业研究所根据WIPO世界知识产权组织及国家知识产权局专利检索结果不完全统计。由于专利申请在全球范围内存在公开节奏差异,部分海外数据同步存在延迟;部分涉密或未公开的申请无法纳入检索;同时专利数据实时更新,统计节点与实际公开之间也存在时间差。因此,相关数据仅用于呈现行业趋势。

全球赛道:专利曲线的加速度

如果说十年前的移动机器人世界还在摸索方向,那么今天,这条赛道已进入全面加速阶段。过去十年,全球移动机器人相关专利数量实现了持续攀升,曲线几乎是一条上扬的指数线。

根据CMR产业联盟、新战略移动机器人产业研究所综合WIPO世界知识产权组织与国家知识产权局专利检索数据的不完全统计,自2016年至2025年11月,全球移动机器人相关专利总量突破十万件。

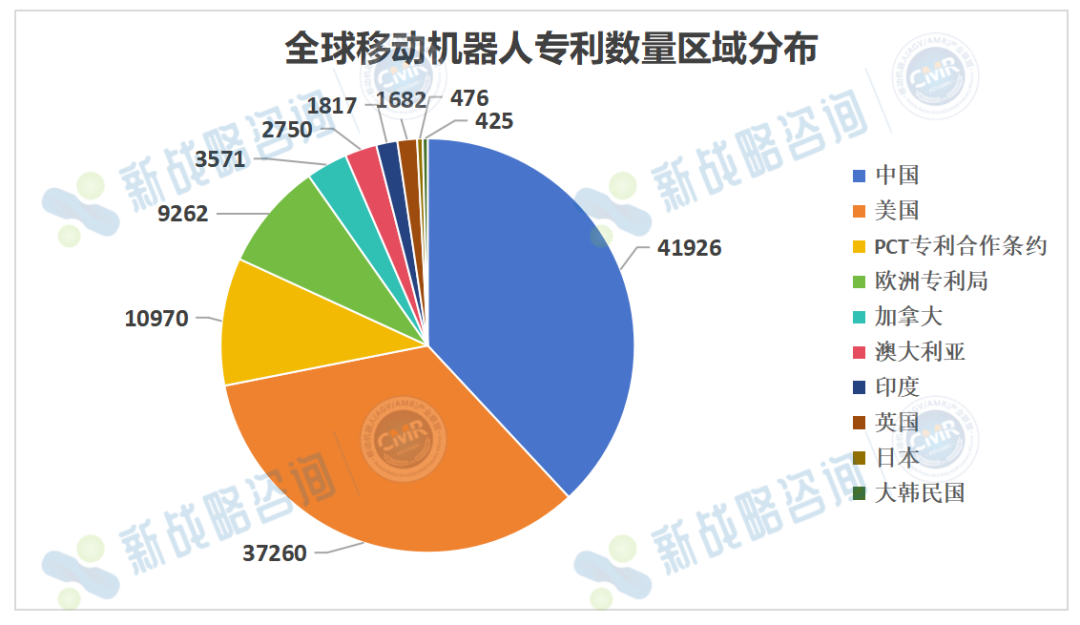

图表:全球移动机器人专利数量区域分布

(CMR产业联盟、新战略移动机器人产业研究所综合WIPO世界知识产权组织与国家知识产权局专利检索数据不完全统计)

其中,中国以41926件专利位居全球首位,占比超过全球总量的三分之一,成为推动全球专利曲线上扬的关键力量。自2016年至2023年,中国移动机器人申请专利持续高速增长,其背后是中国智能制造、仓储物流与服务机器人等领域的系统性爆发---产业链齐备、场景多样、政策利好,共同推动了技术创新与专利产出并进。

美国以37260件居次席,虽然在专利总量上不及中国,但在高价值专利上仍保持强势,尤其在AI与软件算法、算力等前沿技术领域具备全球影响力。

欧洲专利局登记专利9262件,在系统控制与应用标准化领域持续发力;在PCT国际专利合作条约体系中登记的移动机器人相关专利达到10970件,显示出全球技术协同与跨国布局的加速趋势。紧随其后的是加拿大(3571件)、澳大利亚(2750件)、印度(1817件)与英国(1682件)。

至于日本与韩国,其专利数量相对有限,分别为476件与425件。不过,这一差距更可能与数据口径和专利收录体系有关。由于WIPO与国家知识产权局对日韩本地专利的覆盖范围有限,其实际申请量或被低估。

事实上,日本企业在机器人领域的专利申请量长期保持较高水平---索尼、本田、发那科等企业在运动控制、仿生设计、传感集成等核心方向上均拥有深厚技术储备。因此,日韩在机器人底层技术与控制系统方向上的技术沉淀,仍构成全球产业链中不可忽视的力量。

图表:全球移动机器人专利数量变化趋势

(CMR产业联盟、新战略移动机器人产业研究所综合WIPO世界知识产权组织与国家知识产权局专利检索数据不完全统计)

从趋势上看,全球移动机器人创新正在从“区域突破”走向“全球共振”。过去以美、日、欧为核心的技术中心格局,正在被中国为代表的新兴创新集群重新定义。

中国在数量上的跃升,美国在质量上的深耕,欧洲在标准化方向的坚持,三者共同构成全球移动机器人专利竞争的“三重态势”:数量的中国、质量的美国、标准的欧洲。

而这场竞速的本质,不仅是研发速度的较量,更是体系化创新能力的比拼。美国以模块化与平台化创新构筑高技术壁垒;中国以完整产业链与场景融合形成全域覆盖;欧洲则持续夯实技术底盘。

整体来看,移动机器人产业已成为全球专利增长较快的技术板块之一。尤其在2017—2023年期间,全球范围内的专利增长率明显上升,产业进入以“场景驱动”为特征的新周期。

从少数研发机构主导到全产业链参与,专利数据映射出产业成熟度的跃迁。

过去十年是技术积累期,而接下来的十年,则是技术兑现期。专利数量的上升不再只是研发的结果,更是商业化扩散的信号。

专利的增长,在某种意义上,也预示着全球产业格局的新分野。

中国突围:产业化的野心

回到国内市场,移动机器人专利的增长曲线清晰地勾勒出一个产业从起步到成熟的节奏。

根据CMR产业联盟、新战略移动机器人产业研究所综合国家知识产权局专利检索数据的不完全统计,自2016年以来,中国移动机器人相关专利申请量持续攀升,并在2023年前后出现明显拐点,申请热度进入高位区间。这一增长并非短期浪潮,而是长期积累、政策引导与产业需求共同驱动的结果。

图表:中国移动机器人专利数量

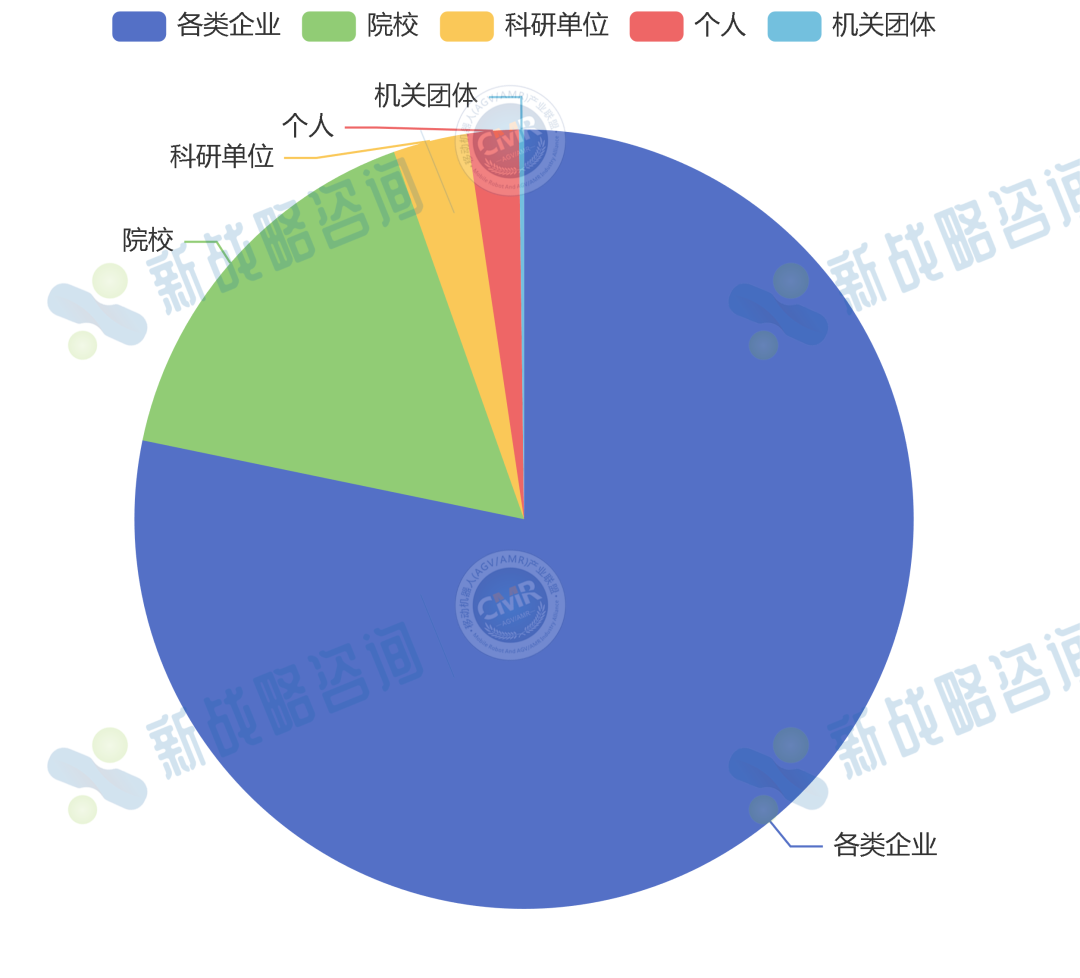

专利主体的变化,是这场增长中最鲜明的特征。

在创新主体方面,企业已经成为绝对主力,专利占比超过一半。这意味着产业化力量正在接管技术创新的主导权——从算法、感知到调度系统,企业不再只是“应用者”,而是“定义者”。它们直接响应市场需求,将研发成果快速转化为可落地的产品与系统方案。

与此同时,院校和科研单位继续承担底层算法、感知控制与系统优化等前沿研究任务,与企业形成技术源头与应用转化的闭环,产学研协同已成为中国移动机器人专利生态的标志性特征。

图表:中国移动机器人专利机构属性分布

在核心申请主体方面,头部企业与重点高校构成了专利输出的核心阵地。

领先企业在技术布局上逐渐形成分化。部分深耕仓储物流与调度系统,专注工程化与规模化落地;另一部分则聚焦在多机协同、路径规划与智能控制等高壁垒领域。

高校和研究机构则持续在感知、控制算法、结构优化等底层技术上深耕。

这种差异化布局标志着行业正从“量的竞争”进入“质的分工”,不同赛道的竞争者各自形成了清晰的技术坐标。

区域格局上,中国移动机器人专利分布呈现出“东强西弱”的鲜明特征,广东、北京、上海、江苏、浙江构成五大发展高地。

图表:中国移动机器人各省市专利数量分布

其中,广东省在地理集聚、类型覆盖、发展节奏与应用深度上均展现出领先优势,构建了“全链条 + 深应用”的独特竞争力,专利数量遥遥领先。

北京依托丰富的科研资源和深厚的技术积累,培育出一批具有重要影响力的机器人企业,目前已集聚超300家产业链相关主体。

上海作为国际化大都市,吸引了众多国内外机器人企业入驻,形成了完善的产业链生态。

江苏各地立足自身优势形成差异化发展格局,构建起软件系统、核心零部件、本体制造、系统集成应用等完整产业链。

浙江则以创新为核心驱动,在技术研发与市场应用领域持续探索新路径。

从区域分布可以看出,中国的创新力量正以沿海经济带为核心,逐步向内陆扩散,形成技术创新与产业落地的“双循环体系”。

值得注意的是,尽管各地区创新路径存在差异,但共同推动了这场“机器在跑、专利在燃”的发展浪潮。

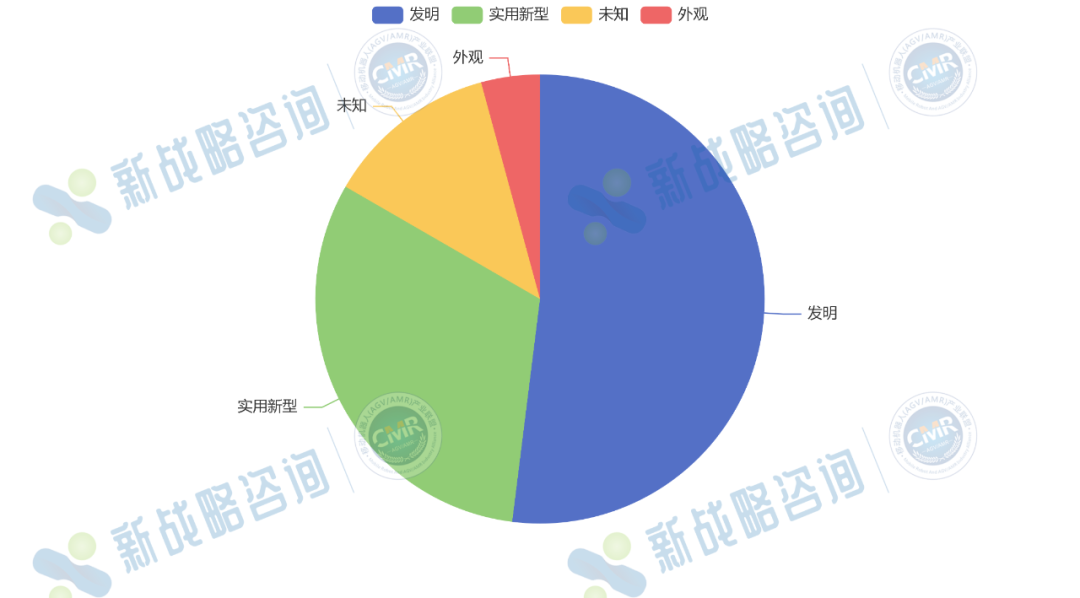

专利类型结构的变化则揭示出产业的“技术深度”。

在专利类型上,发明专利占比持续上升,远高于实用新型和外观专利。这意味着行业的研发重心正在从机械结构和外观设计转向算法、感知与控制逻辑等更高技术含量的领域。

实用新型专利仍保持较高占比,表明企业已具备从专利到产品的工程化落地能力。

总体来看,中国移动机器人产业正从“制造创新”迈向“技术创新”,行业的专利结构正在由量向质转变。

图表:中国移动机器人专利类型分布

如今,中国移动机器人专利增长已从“数量扩张”转向“体系化升级”。在政策推动、市场需求与资本流入的共同作用下,中国的机器人企业从最初的跟跑者,成长为定义行业标准的参与者。

当前,产业正迈入以AI驱动、跨场景融合为特征的新阶段。移动机器人不再是单一功能的执行者,而是“具身智能”的实践者---从仓储物流走向医疗、安防巡检等更广阔的应用场景。

总体而言,中国的移动机器人专利生态正在形成一种稳定的“技术金字塔”:底层由算法与控制构成,中层由系统集成与感知融合支撑,顶层则连接产业应用与场景落地。

未来的竞争,不再取决于专利数量,而在于专利的厚度与转化率。真正的竞争力,将属于那些能把专利变成“可复制的商业模式”的玩家。

结语

移动机器人的竞争,不仅是产品之争,更是技术主权之争。专利是创新的注脚,也是一场全球话语权的博弈。

当我们看到一张张专利曲线的上升,其实看到的是一个产业的成长轨迹:从制造走向智能,从跟随走向引领。

下一个十年,移动机器人还在奔跑,而专利,正是那条隐形的赛道。谁掌握核心专利,谁就掌握节奏;谁拥有技术壁垒,谁就拥有未来。

也正因为如此,对于行业真实周期的洞察与长期数据的系统性梳理,显得尤为重要。在即将举行的2025(第八届)移动机器人产业发展年会现场,CMR 产业联盟秘书长、新战略移动机器人产业研究所所长李进科将重磅发布《2025 中国移动机器人(AGV/AMR)十年发展年鉴》。

本次发布将系统解读近十年行业数据,厘清结构性变化与关键指标趋势,从而明晰产业的演进脉络与底层逻辑,为洞察未来路径提供坚实依据。敬请期待!