相信很多去4S店看过车的朋友,都经历过这样的场景:销售顾问热情地为你演示完所有炫酷功能后,在报价单的最后一栏,轻描淡写地加上一句“我们这款顶配的智能驾驶包,需要额外选装,价格是XX万元”......

接着,问题诞生了。

这笔不菲的费用,到底是物有所值的未来投资?还是可有可无的锦上添花?

问题的背后,其实是整个汽车行业面对智能化浪潮时,三种截然不同的商业逻辑和发展路径。

第一种逻辑:将高阶智驾视为“标配”

代表:理想汽车

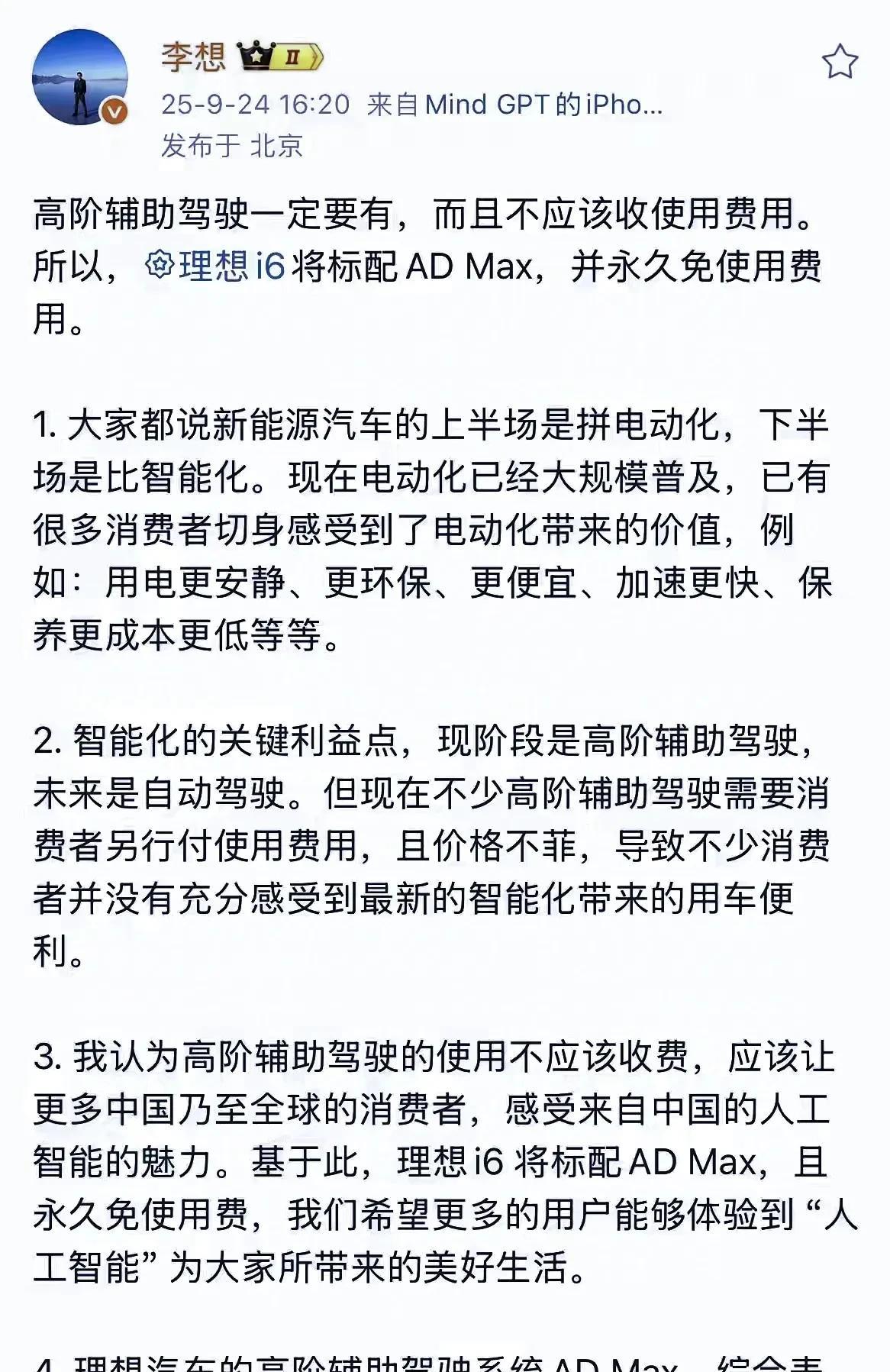

理想汽车的创始人李想有一个明确的观点,即“如果一项先进技术需要用户额外付费才能体验,那么它的普及率和用户感知就会大打折扣”。

换言之,很多用户可能从始至终都不知道这台车的“完全体”有多好用。

基于这个逻辑,理想新近推出的i6车型,就将过去作为高配选项的AD Max智能驾驶系统,变成了全系标配。

这种做法的好处是显而易见的。

用户无需做复杂的选择题,购车即获得了当前品牌高阶智能化体验,这有助于快速培养用户的使用习惯,形成口碑效应,让智能驾驶真正成为品牌的一个核心标签。

当然,我们要明白一个基本的商业常识:“标配”并不等同于“免费”。

这套包含激光雷达、高算力芯片等昂贵硬件的成本以及软件的研发投入,实际上已经包含在了整车的最终定价之中。

消费者只是以一种“一口价”的方式,一次性支付了所有费用。

第二种逻辑:将高阶智驾视为“选装品”

代表:华为

华为及其合作车企所推行的模式,更接近于我们传统认知中的“选装”。

他们将智能驾驶系统“乾崑智驾”划分成了不同的等级,从基础的ADS SE到高阶的ADS Ultra,对应不同的硬件配置、功能和价格。

例如,功能全面的ADS Max版本,一次性买断的价格在优惠后为3.2万元。同时,华为也提供了更灵活的订阅模式,比如基础功能包月或包年的付费方式。

这种模式的出发点,是对自身技术价值的自信。

华为认为,其投入巨大资源研发出的高阶智驾系统是一项具有明确价值的商品,理应有相应的价格。

它把选择权交给了消费者:如果你是重度使用者,经常长途或在复杂路况下驾驶,那么一次性买断可能更划算;如果你只是想偶尔体验,或者预算有限,那么按月或按年订阅,也是灵活的选择。

从数据上看,这种模式也取得了市场的认可。

截至今年9月,华为乾崑智驾的活跃用户占比达到了94.4%,这说明购买或订阅了这项服务的用户,正在高频率地使用它,认可了它的价值。

第三种逻辑:将高阶智驾视为“未来资产”

代表:特斯拉

特斯拉的FSD是这个领域里一个独特的存在,其在国内的买断价格高达6.4万元,这一定价策略,体现了创始人马斯克对未来的判断。

马斯克认为,FSD不仅是当下的一个功能,更是一项能够通过数据学习、不断进化的“未来资产”。他相信,随着技术的成熟,FSD的价值会远超现在的售价。因此,现在的购买更像是对未来的投资。

不过,这种更像是在售卖“信仰”而非功能的模式,在国内务实的消费环境中,显然有些水土不服。

主要原因有两点:一是价格确实显著高于其他品牌;二是中国消费者普遍更务实,倾向于为当下能够明确体验到的功能付费,而不是为尚在发展中的“未来承诺”支付高昂的溢价。

此外,FSD“跟车不跟人”的策略,也让许多计划换车的用户望而却步。

综合来看,这三种模式分别代表了不同企业在当前市场环境下的战略选择。

理想的“标配”模式,本质上是一种产品驱动的逻辑,它致力于为所有用户提供统一的、高标准的智能化基线,通过简化选择,来加速市场的教育和普及。

华为的“选装”模式,是价值驱动逻辑,它清晰地定义了技术的商品属性,让市场和用户来自由判定其价值,实现了成本和收益的更精细化匹配。

特斯拉的“未来资产”模式,则是愿景驱动的逻辑,它考验的是用户对品牌未来技术路线的“信仰”和长期认同。

或许我们可以换一个角度来看待这个问题。

智能驾驶,很可能就是汽车领域的下一个“天窗”或“自动挡”,在这些配置普及的初期,它们都曾是需要额外付费的高端选装件,也曾引发过“是否有用”的争论,但随着技术的成熟和成本的下降,它们最终都变成了绝大多数车辆的基础配置。

从这个角度看,无论今天我们选择的是“标配”、“选装”还是“订阅”,我们可能都在为同一个趋势付费,而真正决定我们选择的,不是“要不要”,而是哪一种付费方式更能让我们觉得“这笔钱花得真值”。

如果是你,你更愿意为哪种模式付费?是理想的“打包价”、还是. 华为的“菜单式”、亦或特斯拉的“期货式”?