当马斯克在社交平台抛出 “未来芯片产能将超全球同行总和” 的宣言时,特斯拉在 AI 芯片领域的布局已从技术突破迈向规模扩张的新阶段。目前,特斯拉自研 AI 芯片已在车辆控制系统与数据中心完成数百万颗部署,以 AI4(原 HW4)为基石,AI5、AI6 芯片的迭代规划清晰落地,一场围绕智能算力的产业革命正悄然上演。

现有芯片:筑牢千万级终端算力底座

特斯拉当前主力车载芯片 AI4(HW4)已实现大规模装车应用,其 7nm 制程工艺支撑 144 TOPS 总算力,通过优化的 ISP 处理器将多摄像头数据融合延迟降低 40%。这款芯片不仅为 FSD 系统提供 360 度道路感知能力,更成为 Optimus 人形机器人双目视觉系统的实时计算核心,截至目前已完成数百万颗部署,覆盖特斯拉旗下多款车型与智能设备,构建起全球最大的现实场景 AI 算力网络之一。

AI5 芯片:3nm 工艺铸就性能飞跃

作为下一代核心产品,AI5 芯片的技术参数堪称行业标杆。采用台积电 3nm N3P 工艺与三星备用代工的双厂模式,其算力达到 2000-2500 TOPS,是前代 AI4 的 5 倍之多,推理速度提升 40 倍,内存容量与带宽分别实现 9 倍、5 倍增长。不同于传统通用芯片,AI5 删除冗余模块,专注 AI 推理加速,针对端到端深度学习和 FSD 车端推理深度优化,能效比较行业同类产品显著提升,功耗仅为英伟达 Blackwell 芯片的三分之一,制造成本却低至 10%。

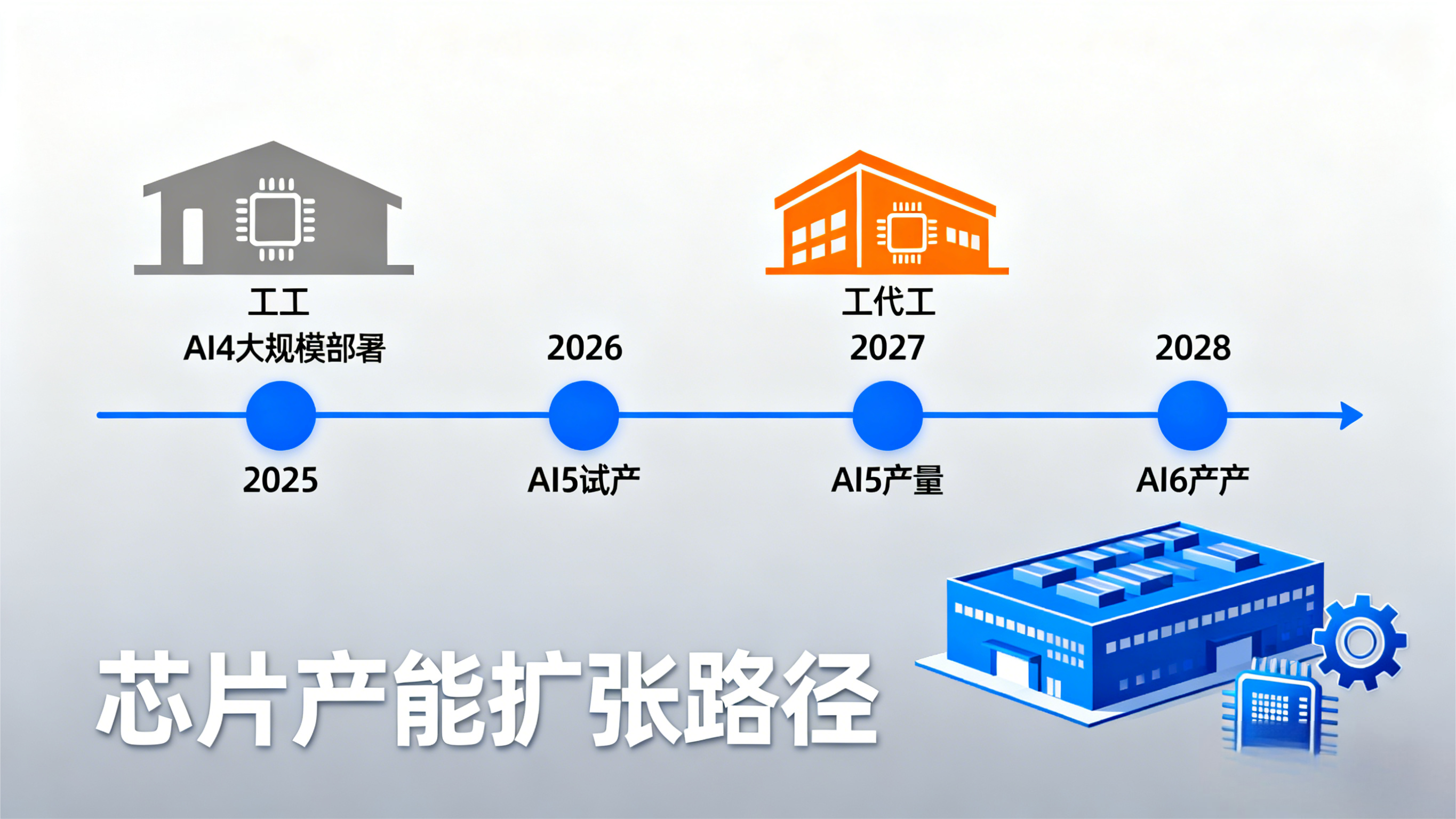

除了芯片本身,配套硬件升级同样直指实用痛点。三星提供的 “防天气镜头” 内置加热元件,一分钟即可融化冰雪,搭配更高像素传感器与自动清洁系统,让自动驾驶在严寒、雨雾等复杂天气下仍能稳定运行。按照规划,AI5 将于 2026 年推出样品并小规模测试,2027 年正式大规模量产,首批搭载车型有望包括改款 Model Y。

产能规划:从双厂代工到超级工厂

为支撑 “超同行总和” 的产能目标,特斯拉构建了多层次生产体系。短期依赖台积电与三星的先进制程产能,其中台积电为主力代工厂,三星将于 2026 年大规模量产阶段跟进;长期来看,马斯克已明确计划建造 “特斯拉太拉工厂”(Tesla terafab),这座超大型芯片工厂每月将至少启动 10 万片晶圆生产,同时不排除与英特尔开展合作的可能。

这一规划并非空谈,特斯拉已确立 “一年一代” 的芯片迭代节奏。继 AI5 之后,AI6 芯片将于 2028 年中期量产,性能较 AI5 再翻一倍;更远期的 AI7 则将采用全新制程架构,持续扩大算力优势。这种 “研发一代、量产一代、规划一代” 的策略,让特斯拉在芯片产能与技术迭代上形成双重护城河。

生态延伸:从汽车到地空一体智能网络

特斯拉 AI 芯片的价值早已超越汽车领域。AI5 及后续芯片将全面赋能 Optimus 人形机器人、Dojo 超级计算机,甚至未来的太空数据中心,构建 “一芯多能” 的算力底座。FSD 系统积累的道路数据可直接迁移至机器人领域,Grok 大模型的接入则打通人机交互屏障,形成 “数据 - 训练 - 应用 - 反馈” 的闭环生态。

在马斯克的商业版图中,芯片是连接地面交通、人形智能、太空基建的核心纽带。星链为移动车辆提供稳定数据传输,太空数据中心与地面 Dojo 协同构成分布式算力集群,SolarCity 的太阳能技术则为整个生态提供绿电支撑,最终形成横跨多场景的智能协同网络。

行业影响:重塑 AI 硬件竞争格局

特斯拉的芯片突破正在改写行业规则。其自研路线避开了对英伟达等第三方供应商的依赖,实现算法与硬件的深度协同,为自动驾驶、人形机器人等技术的快速迭代扫清障碍。而 “低成本、高能效、专用化” 的产品定位,也对传统通用 AI 芯片形成冲击,倒逼行业向场景化、定制化方向转型。

对于消费者而言,芯片迭代将直接转化为更安全、更智能的使用体验 —— 更流畅的自动驾驶决策、更精准的机器人操作、更自然的人机交互。随着 2026 年 AI5 芯片车型的逐步落地,智能出行与智能机器人的普及速度或将超出市场预期。

从数百万颗芯片的当前部署,到未来产能的宏伟蓝图,特斯拉正以芯片为矛,刺破 AI 硬件的技术天花板,更以生态为盾,构建起难以复制的竞争优势。当算力不再是瓶颈,一个更智能、更安全、更具想象力的未来出行图景,正加速向我们走来。