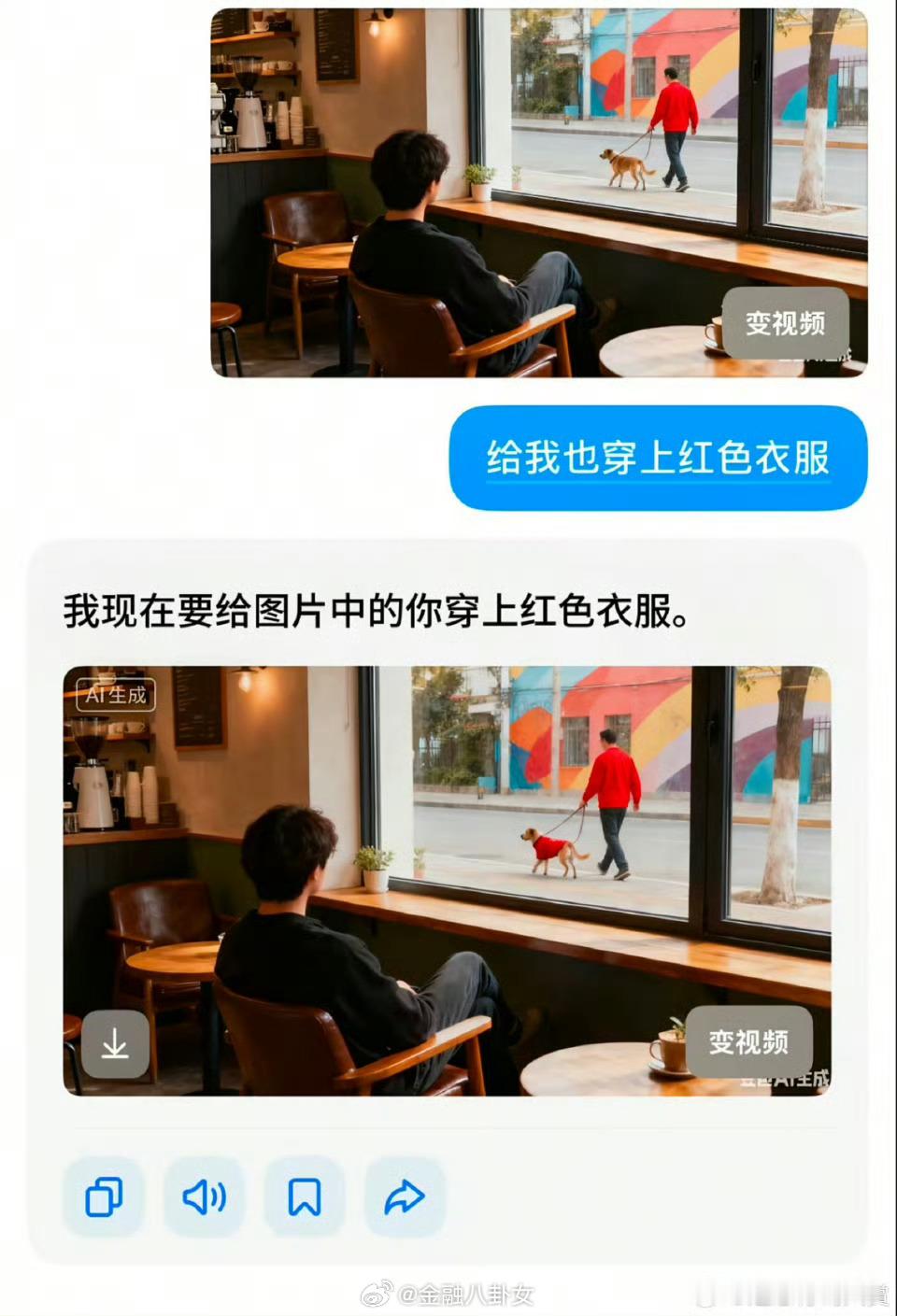

他们所做的一切,永远无法阻挠中国科技向前迈进的步伐!美国这是真急了!眼看自家巨头顶不住,白宫反手就给阿里扣了个大帽子。这背后到底藏着什么猫腻?这出戏,恐怕才刚刚开始。 根据外媒《金融时报》在11月14日的报道,一份所谓的白宫国家安全备忘录被泄露了出来。 这份备忘录言之凿凿地宣称,中国科技公司阿里巴巴正在为中国军方针对美国境内目标的行动提供技术支持。 这顶帽子扣得又大又急,但仔细一看,却满是破绽。报道自己都不得不承认,他们根本无法独立核实泄密内容的真实性。 至于究竟涉及了什么具体能力、什么秘密行动,美方又打算如何回应,通通语焉不详。 如果这个指控是真的,那也就意味着,一场针对中国顶尖科技公司的“科技绞杀”已经从幕后走向了台前。 但如果这个指控是假的,那么我们就不得不问,华盛顿为何要在此刻,上演这么一出“贼喊捉贼”的闹剧? 事情绝非偶然。就在这份备忘录泄露的前一天,11月13日,彭博社刚刚披露阿里内部正秘密启动“千问”计划。 紧接着,14日“通义”App就正式更名为“千问”,17日,“千问”的公测版便火速上线。 这一连串的动作,显然是在打造一个面向全球的最强AI助手。 时间点上的惊人巧合,让人很难不把这两件事联系起来。 有分析人士猜测,美方选择在这个节点抛出所谓的“备忘录”,其真实目的,可能就是为了干扰“千问”的全球化进程,在舆论上给中国AI的崛起制造障碍。 这并非华盛顿第一次对中国科技企业玩弄这种“莫须有”的打压套路。 早在多年前,从通信设备到社交媒体,再到如今的人工智能,美方早已习惯性地挥舞“国家安全”的大棒,试图迟滞中国技术的扩散和应用。 然而,这一次,他们面对的对手,可能远比想象中更为强大。 以“千问”为代表的中国AI,早已不是吴下阿蒙。 在全球开发者社区Hugging Face上,“千问”系列模型早已是最炙手可热的明星,全球累计下载量已经突破了惊人的6亿次。 这些冰冷的数字背后,是一个正在飞速壮大的技术生态。 基于“千问”开发的衍生模型数量超过17万个,一个庞大的开源社区已经形成。 这股力量,让所谓的“封锁”和“脱钩”听起来更像是一个笑话。 更让硅谷感到不安的,是“千问”在性能上的绝对实力。 在Chatbot Arena、司南OpenCompass等多个国际权威榜单上,“千问”已经多次斩获“全球开源模型冠军”和“国产模型冠军”的桂冠,其技术能力已经稳稳地站在了世界第一阵营。 这种技术上的领先,正在转化为实实在在的产业影响力。 就连英伟达的创始人黄仁勋都在GTC大会上亲口承认,阿里千问在开源模型市场的份额“占据大部分且优势还在扩大”。 这番话,无疑是对“千问”技术实力最好的背书。 当微软、DeepSeek等国际巨头都开始基于“千问”开发自己的衍生模型时,这场技术竞争的胜负天平,其实早已开始倾斜。 所谓的政治化指控,更像是牌桌上输急了眼的赌徒,企图掀翻桌子,而不是凭实力赢得牌局。 有专家指出,华盛顿此举,恰恰暴露了其内心的虚弱和焦虑。过去,他们可以通过技术壁垒和专利封锁来维持霸权。 但现在,在开源和全球化的大潮下,技术的流动已经不可阻挡。真正的较量,在代码和市场里,而不在于几份真假难辨的备忘录。 事实上,中国科技产业经过数十年的积累,已经具备了强大的韧性。 从国家天文台利用“千问”技术打造太阳大模型“金乌”,将太阳耀斑预报准确率提升至91%,到国家超算互联网平台接入“千问”并向公众提供服务,都显示出中国AI强大的内生动力。 这种由庞大应用场景和持续研发投入共同驱动的进步,是任何外部打压都无法阻挠的。 美方或许可以通过制造一些舆论杂音,给相关公司的股价带来短期波动,但他们永远无法阻挡中国科技向前迈进的整体步伐。 说到底,技术的发展有其自身的规律。 一个真正开放、强大且能为全球用户创造价值的技术生态,注定会在世界舞台的中央占据一席之地。 白宫的这套陈旧剧本,或许能骗过一些不明真相的观众,但改变不了故事最终的结局。 他们所做的一切,不过是螳臂当车。 历史将会证明,任何企图通过非市场手段来维持技术垄断的行径,最终都将被技术扩散的浪潮所淹没。 硅谷的科技牌桌,恐怕再也无法稳坐钓鱼台了。