对于有车一族而言车检总是绕不开的话题,尤其是对于那些十年以上的老车容易出问题。车检看似只是一次例行公事,甚至于车检的检测标准从理论上都很难挑出问题,所以车检一定不会把车子弄坏对么?

实际上存在争议或难以解决的问题往往都是系统性的,它并不是由单一问题所导致。从理论上看如今车检所执行的检测标准确实很难与车子的损坏形成关联,但这仅仅是理论。而在实际中车检机构、车检人员对车子的理解以及执行方式或许才是车辆损坏的关键。

常见的检测执行方式无非双怠速法、简易工况法等。而相比较之下简易工况法需要驱动轮上滚筒在带负荷情况下分别测试瞬态、稳态两种工况的排放(稳态:匀速工况占比高,瞬态:连续变化车速占比高,简单理解)。因为车速较低(时速50公里左右),所以采用这种方式几乎找不到发动机损坏的例子。

也就是说采取简易工况测试标准几乎不会导致发动机损坏,因为这种方式非空档、有负荷且负荷很低,但检测过后仪表会亮各种灯。拿ESP举例。由于驱动轮在滚筒上空转、所以车子原地静止,但车子系统会因为车子原地杵、驱动轮转得飞快而判定驱动轮打滑,爆灯、连续爆灯就变成长明了。

这只是简单的一种现象,对于大多数仪表亮灯在检测完毕后只要把车子开出去跑一段路,系统即可自动校准、消灯。而一些老车由于系统老旧个别灯消不掉,可以到4S或街边汽修接上平板消除。总之这种情况问题不大,因为对发动机没造成硬损伤,仅仅是软件系统问题,不解决也大都不影响开。

饱受诟病的双怠速

饱受诟病的双怠速关于双怠速标准其实有多条、各位有闲心可以自行查阅。而真正或可能导致发动机损坏的关键其实就是这条:发动机从怠速状态下加速至额定转速的70%。看似简单、合理、不过分的标准,实则最容易出问题。这就好比热恋中的男孩问女友“宝贝你想吃啥”?女友:随便。

标准越简单、越容易出问题。从理论上看发动机怠速状态下负荷几乎可忽略不计,70%的无负荷额定转速甚至赶不上带档状态下的30%额定转速,也就是说赶不上各位着急赶路时的猛踩一脚。如今油车增压时代、转速降低,表底普遍在6000转以下,断油点往往在5000转出头,也就是说70%额定转速只要3500转。

这对于当今的汽车而言算个事么?不算、显然不算个事,对于过去的高转速自吸时代的老车更是不值一提。那么问题出在哪?为什么平时车子开的好好的,一检测就坏在现场?实际上问题就出在检测操作环节上,还是因操作标准过于简单、缺乏相关标准细则所导致。标准中的提高转速到额定70%究竟用何种方式、基于车辆什么样的状态去执行?有相关标准进行约束么?

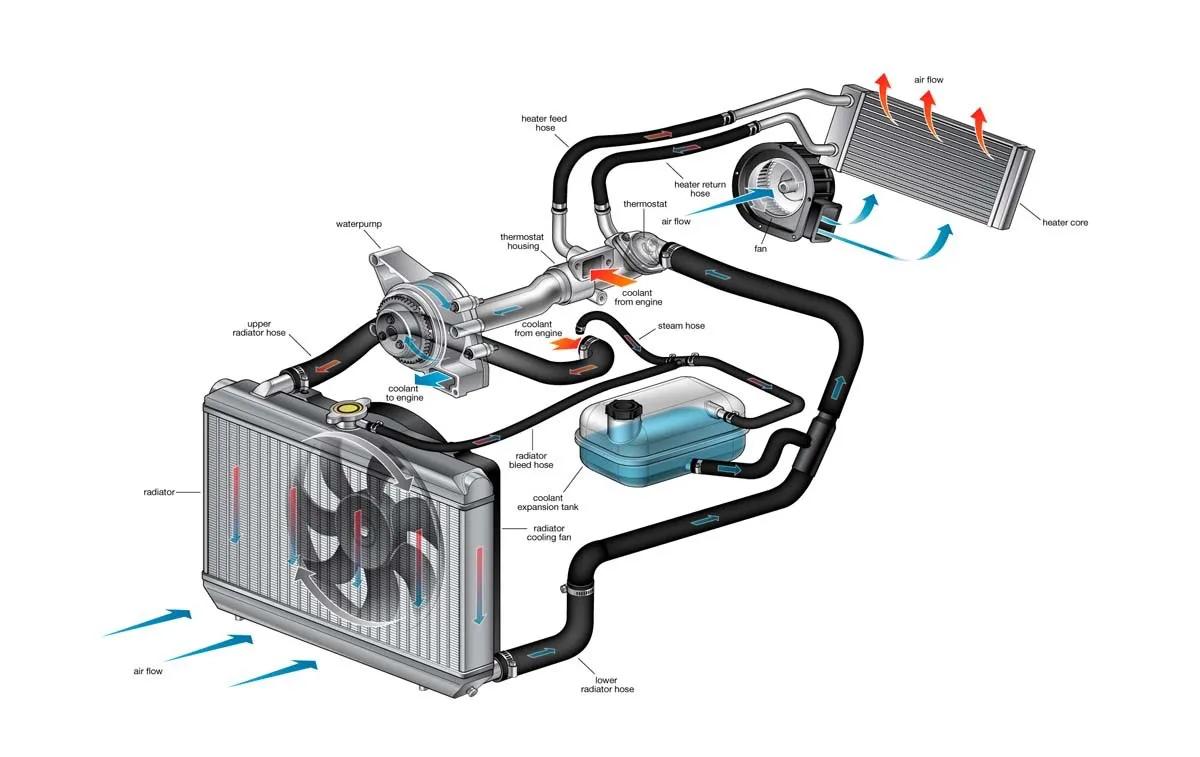

很多检测机构、检测员对汽车一无所知新车真的不怕突如其来的高转速、即便冷车状态下踩到断油也往往没事(缸体损伤往往是积累性质的)。但老车不行啊,老车的各个系统状态是否达标?车检机构是否对待检测的老车进行了摸底?是否检测冷却系统末端的电子风扇是否损坏?是否检测机油压力是否达标?是否了解超跑或豪车的高性能发动机在冷车状态下猛给油会爆水箱、爆缸、爆瓦?是否了解老发动机缸内的积碳堆积情况?等等。

上述这些状况都不清楚,车检机构也没条件及设备去搞清楚这些。但在这些情况都不清楚的状态下为什么就敢踩油门?为什么就敢猛给油去拉转速?当然没有证据表明车检员就一定猛给油了,但也同样没办法排除,因为检测标准太过于简单、潦草。为什么不在标准中增加一个逐渐提高转速到70%额定的时间周期呢,比如缓慢提高转速在40秒内逐渐将转速拉高至额定的70%?这样就能避免很多问题。

所以我们可以看出简单、潦草的车检标准其实是隐藏在背后的元凶。砖加们在明知车检员普遍不具备内燃机系统基础知识的情况下把标准定的如此潦草、简单,本质上就是放任车检员的操作。而在这种简单的检测标准下,车检员无论怎么操作都无责,毕竟标准只规定了将转速拉到额定70%又没规定怎么去拉、在什么条件下可以拉高转速,而哪些情况下是不可以猛拉转速的,这些统统没有。

写到这各位该知道为啥车检总会有车子发动机损坏了吧?笔者是亲眼看到一辆车子下不了手术台,最终原因是水冷系统电子风扇坏了。这种状态是严禁拉高转速的(日常工况下这个问题往往被忽视),但这并不是车检员的工作而他只会按部就班的执行简单、潦草的方式将转速拉到额定70%。总而言之,不爱车之人是制定不出对车有好处的检测标准的。

评论列表